01/「漂浮建筑」的前世今生

最早的人类文明便是伴随水源开始,人类在河流、湖泊、湿地、海洋边建立部落,形成最早的聚居点,其中不乏有与水共生的文明延续到了今天。

文莱水上村庄 © 网络

位于文莱的水上村落(Kampong Ayer)是世界上最大的高跷定居点。这个漂浮的村庄,充满了由石柱支撑,木板盖成的水上房屋。

海南的疍家屋 © 网络

位于中国海南的疍家人,也同样保持着伊水而居,居住地由一个个船屋相连组成,保持着与水共生的生活模式。我们也可以以此窥见传统水上生活的真实景象。

1960 年代,随着工业革命带来的城市化、环境问题、人口问题的出现,越来越多的城市规划理论在这一时期涌现,其中便不乏与海洋城市相关的设计理论。

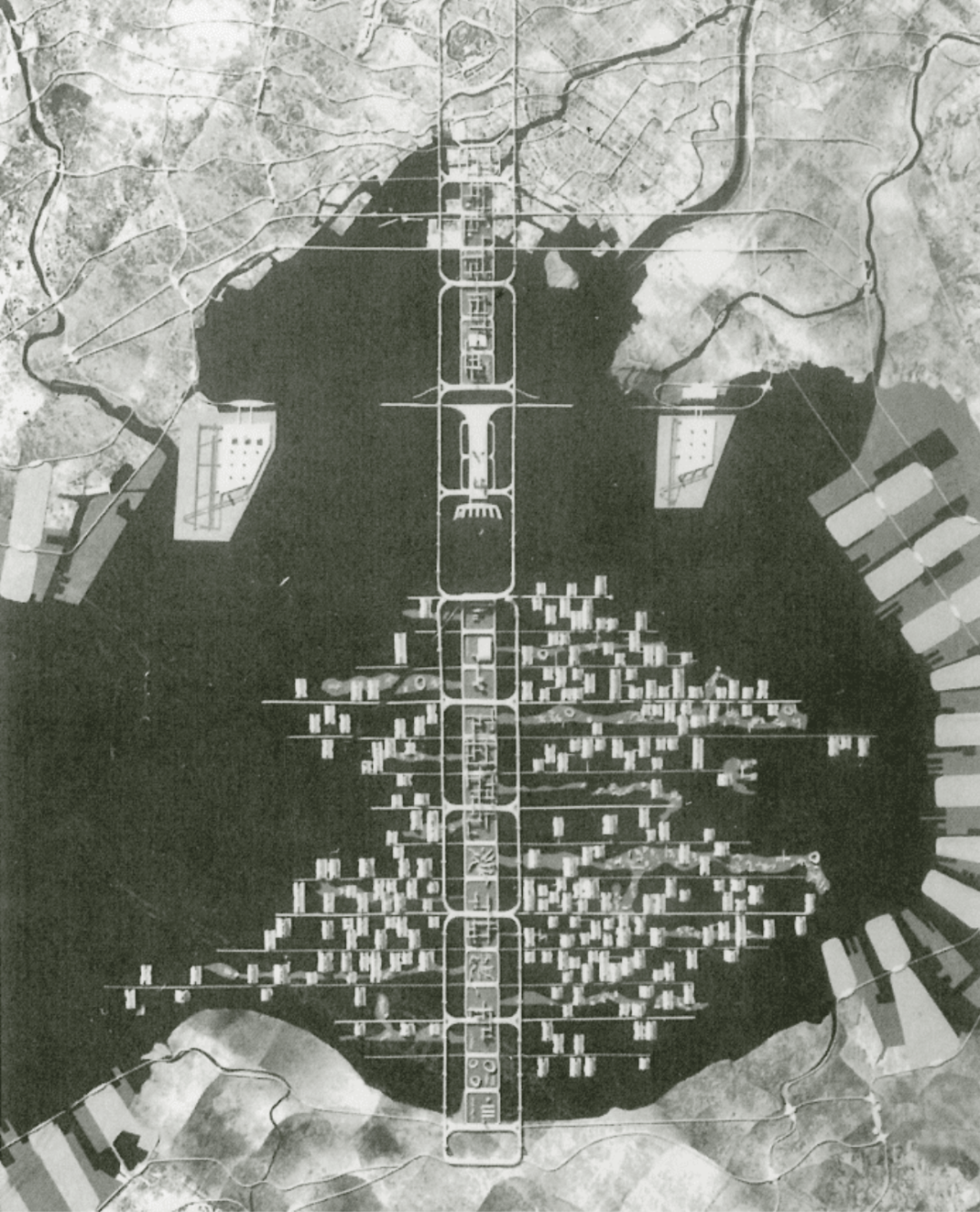

丹下健三的东京湾规划,作为其新陈代谢理论的一部分,标志着现代海洋城市理念的出现。这一时期的漂浮建筑,以现代主义建筑理论为基础,通过在海洋上建立高效的交通网络、有序扩张的社区模式等等,以创造水上乌托邦。

丹下健三,东京湾规划方案 © 网络

时间来到21世纪,随着全球变暖、人口问题的加剧,以及建造技术的发展,越来越多的人开始聚焦水上城市理论。

其中最著名的便是BIG 与非盈利组织OCEANIX以及麻省理工学院海洋工程中心共同提出的Oceanix City。项目以联合国可持续发展目标为基础,Oceanix City被构想为一个人造的生态系统,能够对能源、水、食物和废弃物的流动进行调控,从而为模块化的海洋都市创造蓝图。

Oceanix City © 网络

作为世界上第一个可持续水上城市的原型构想,该项目在概念方案阶段的可行性相当高。旨在通过有机式的生长、变化和适应,从一系列小型的社区发展为可以无限扩展的城市。

02/「漂浮的陆地」关于建筑和水的思考

关于漂浮建筑的概念方案不在少数,建成项目也正在不断发展中,世界各地正面临海平面问题的国家都在经行着不同尺度的项目实践。

自给自足的漂浮办公

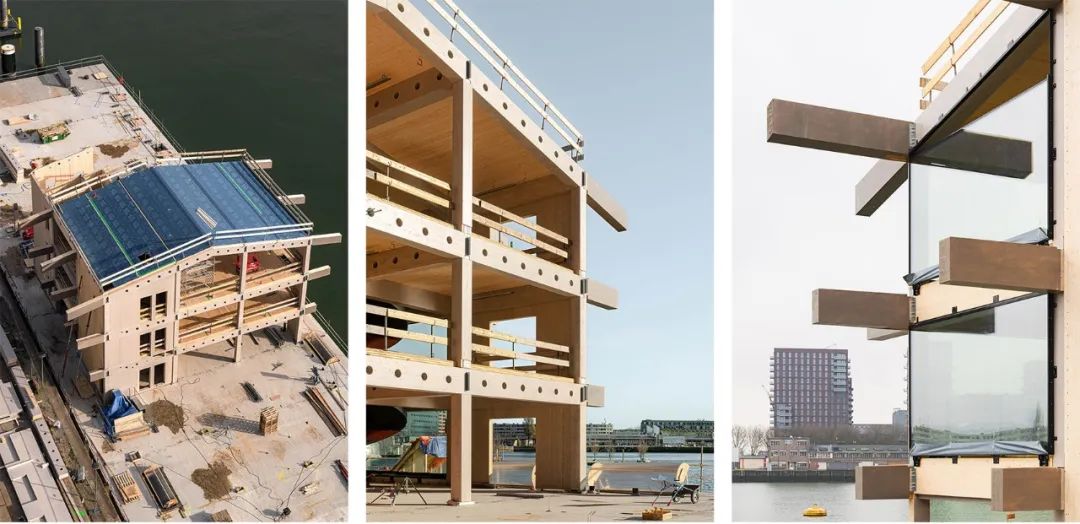

© Sebastian van Damme

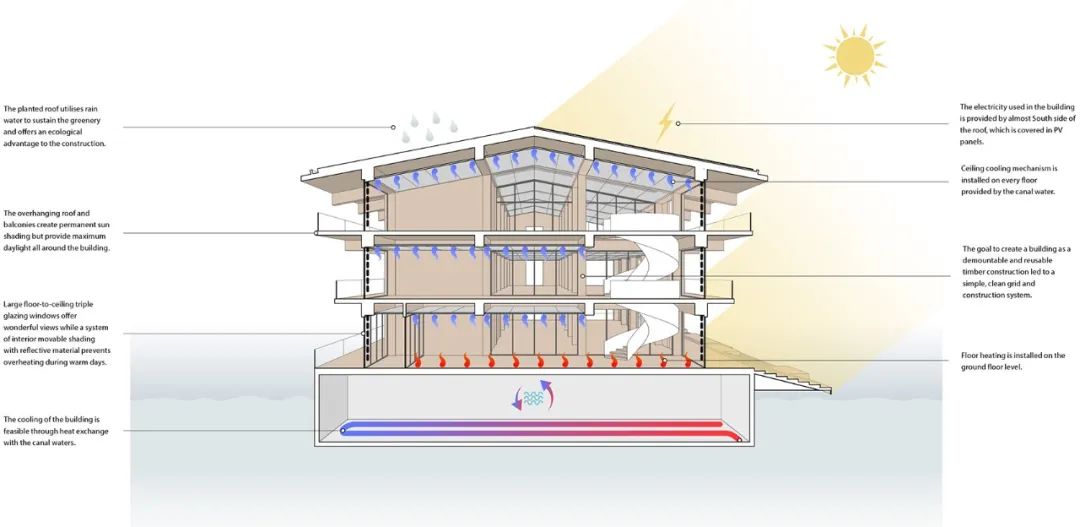

由Powerhouse Company为Global Center on Adaptation设计的漂浮办公楼,因为其优秀的碳中和能力,被誉为一艘“自给自足的未来之船”。

三层楼高的建筑,被建造在一组15艘的“混凝土驳船”上,使其能够漂浮在鹿特丹的水面。

© Sebastian van Damme

© Sebastian van Damme

建筑主体采用木结构,包括交叉层压木(CLT)楼板,有助于减少建筑物的碳排放,并确保其足够轻,可以漂浮。电力系统则来自屋面的太阳能板,周围的河水则用于被动加热和冷却系统。

© Sebastian van Damme

同时,建筑做到了全装配式建造,拆卸后可经行回收利用,为循环经济做好了准备。

© Sebastian van Damme

这座兼具趣味性和实用性的漂浮建筑,在成为鹿特丹港口提供新地标的同时,为漂浮建筑的可实施性提供了指导价值。

漂浮森林

© ph-Daniela Di Corleto

关于水上生活的另一个重要议题便是,如何在水面上创造绿色的大地景观。

在今年的米兰设计周上,博埃里建筑事务所便将植物集中在漂浮的小岛,浓缩为一片水上森林,增加城市绿地的同时,提供全新的社交空间。

© ph-Daniela Di Corleto

“小岛”的底部选择镜面不锈钢及木材作为主要元素。使整个森林能够更好的融入水面。

© ph-Daniela Di Corleto

© ph-Daniela Di Corleto

03/不一样的声音: 是「未来」还是「噱头」

虽然肉眼可见的环境破坏,加快了人们对漂浮城市的讨论,各式各样的建成项目也增加了大众对于水上城市的信心,但由于漂浮建筑背后成本、技术、管理权、所有权等等的复杂因素,反对的声音仍然存在。环保主义者也对其是否会破坏海洋生态系统,而产生质疑。

Hi Sea漂浮酒店 © 夏至

最典型的案例便是在去年红极一时,位于福建山东岛,被誉为“孤独的海上酒店”Hi Sea 漂浮酒店。8000元一晚的价格和其“避世小屋”的宣传标签,让它在社交媒体上一度爆火。

Hi Sea漂浮酒店 © 夏至

然而,在上热搜的第二天,Hi Sea便因非法占用海域、排污入海等问题被海警拖离,停业整顿。漂浮酒店的失败不仅暴露了水上建筑建造本身的问题,更是引出了其背后更复杂的所有权、监管权等问题。

此外,另一个不可忽视的争议便是,漂浮建筑可行性的背后,往往代表着高昂的造价,这就预示了只有少数社会阶层能够负担的起,而真正饱受海平面侵蚀的往往又是无法负担的底层人们。

马可可 © 网络

位于尼日利亚的马可可(Makoko),被称为“世界上最大的水上平民窟”,也被戏称为“非洲威尼斯”。

在这里约12万的人口,生活在木制、竹制的水上房屋,独木舟为最普遍的交通出行方式。居民保持的最传统的“与水共生”的方式,油腻腻的水可以让人们打鱼为生,但隐藏着巨大的威胁,由于没有排污系统,这里疾病肆虐。

马可可 © 网络

马可可 © 网络

也并非所有人都忽视了这里,早有建筑师和慈善机构注意到这个脆弱的水上社区。

2012年,NLE建筑师事务所在联合国开发计划署(UNDP)和德国海因里希·博尔基金会的赞助下,为马可可设计了“浮动学校”,并计划将其作为三期开发的第一阶段,希望在这里形成互锁的浮动住宅、浮动社区。

浮动学校 © NLE建筑师事务所

以木材为主的两层三角形建筑,通过塑料桶制成的底座漂浮在水面上。并且,建筑师将光伏电池应用于屋顶,结合雨水收集系统,使浮动建筑具有可持续发展的可能性。

规划效果图 © NLE建筑师事务所

2016年威尼斯双年展 © Laurian Ghinitoiu

该项目于2012年10月开始建设,并于2013年完成。并在2016年威尼斯双年展上被授予银狮奖。不幸的是,在得奖后的一周内,位于马可可的浮动学校,便在狂风暴雨下轰然倒塌。在其“存活”的三年中,这所学校也仅仅只为200名学生进行了四个月的课程。而其后续的建设计划,也不了了之。

倒塌的“浮动学校” © 网络

04/结语

「漂浮建筑」华丽、低碳的外表下,往往隐藏着复杂的权力和管理体系以及高昂的造价。也许对于「水上城市」来说,真正的难点不是建筑设计上的脑洞,也不是建造技术上的突破,而是其背后关于“为谁而设计?的讨论。

关于「漂浮建筑」,屏幕前的你怎么看呢?「漂浮建筑」究竟是应对气候变化的利器,还是一时噱头呢?

作者|OCtect

专栏编辑|Yihan

版权©建道筑格ArchiDogs,转载请联系media@archidogs.com

若有涉及任何版权问题,请联系media@archidogs.com,我们将尽快妥善处理。

A Deep Dive Into the Sad Story of the Makoko Floating School | ArchDaily

Makoko Floating School / NLÉ | ArchDaily

【马可可】人们眼中的“水上贫民窟”,是他们徒手创造出来的全世界 (douban.com)

8000元一晚的海上漂浮酒店被拖走!涉非法占用海域|东山岛|东山县|红海_网易财经 (163.com)

“Oceanix City”漂浮城市 – ALA-Designdaily

海席|Hi Sea 漂浮酒店,福建 / 平衡空间设计 - 谷德设计网 (gooood.cn)

Powerhouse Company builds floating office in Rotterdam's Rijnhaven (dezeen.com)

鹿特丹漂浮办公楼 / Powerhouse Company - 谷德设计网 (gooood.cn)

2022米兰设计周全新作品:漂浮的森林 / 博埃里建筑设计事务所 - 谷德设计网 (gooood.cn)

"/>

"/>

"/>

"/>