在两千多年前的古罗马,有一位叫作维特鲁威的军事工程师。他将自己在军事工程中的建造经验以及对希腊建筑的研究总结成了一本建筑理论书籍,这本书籍就是被称为建筑理论开山之作的《建筑十书》。维特鲁威在此书中曾提出了良好的建筑应具备的要素:所有这些建筑都应根据坚固(soundness)、实用(utility)和美观(attractive)的标准来建造。他还进一步阐述了这三要素的内涵,“若稳固地打好建筑物的基础,对建筑材料做出慎重的选择而又不过分节俭,便是遵循了坚固的标准。如果空间布局设计得在使用时不出错,无障碍,每种空间类型配置得朝向合适、恰当和舒适,这便是遵循了实用的标准。

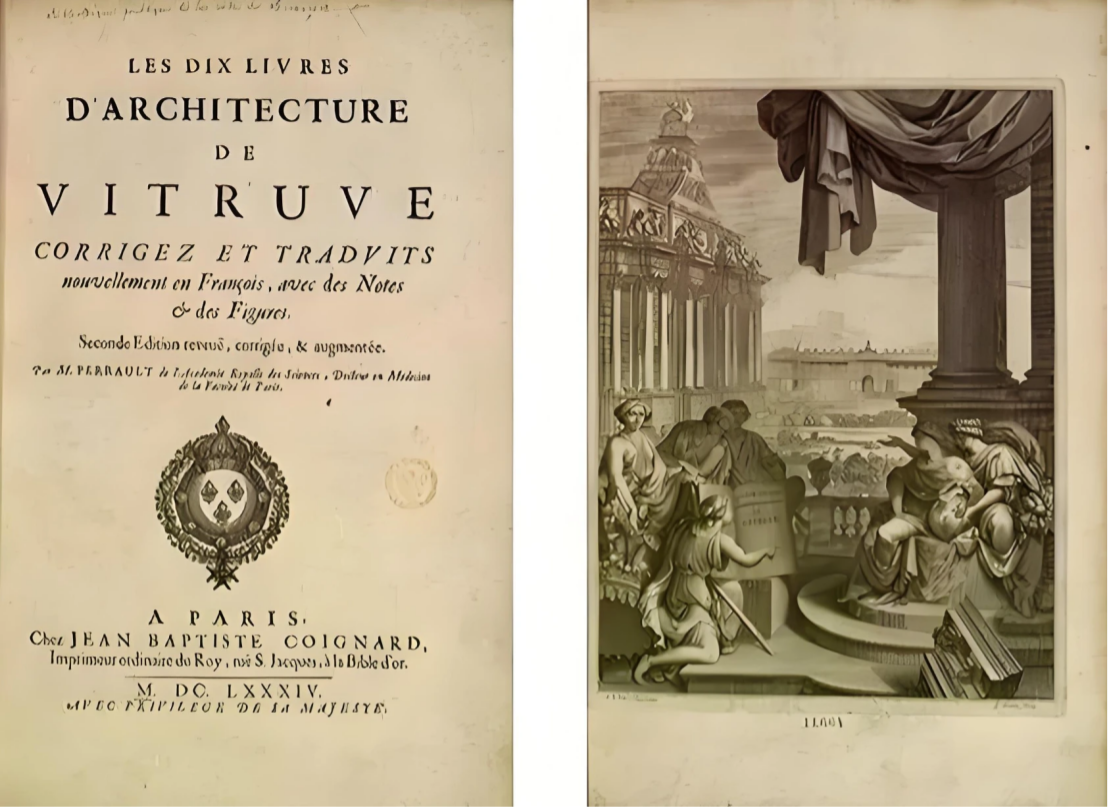

法国17世纪出版的《建筑十书》

若建筑物的外观是悦人的、优雅的,构件比例恰当并彰显了均衡的原理,便是奉行了美观的标准”。《建筑十书》中对此的描述不过百来字,但维特鲁威大概没有想到,他提出的三要素对文艺复兴时期乃至其后时代全世界范围内的建筑教育及建筑实践都会产生持续、深远的影响。

建筑三要素漂洋过海到中国后,它基本的架构内涵并无变化,与原著唯一的差异大概在于因时代背景所衍生的“经济”。我国近代建筑先驱梁思成先生也曾表示,“两千年前,罗马的一位建筑理论家就指出,建筑有3个因素:适用、坚固、美观。一直到今天,我们对建筑还是同样地要求它满足这3个方面的要求”。不过在20世纪经济大发展的背景下,梁先生所言的“美观”是在适用、经济的前提下有可能的美观,着实带有一点时代特色。梁思成先生在住宅建筑标准及建筑艺术问题座谈会上的发言但不管时代如何演变,三要素的基本框架内涵在国内都还是稳固的。当建筑系学生还在学校学习西方建筑史时,他们便接触到了维特鲁威的建筑三要素,这成为了建筑系学生关于什么是好建筑的初步印象。当他们以建筑师的身份进入社会开始建筑实践时,这三要素也几乎代表了评价和指导建筑实践的法则。

但随着互联网流量时代的盛行,一种区别于既往类型的建筑应运而生——这就是“网红建筑”。当我们谈到网红建筑,我们脑海中可能会想到毕尔巴鄂古根海姆博物馆、美国洛杉矶Vessel,当然国内也涌现出了很多网红建筑,比如央视“大裤衩”、阿那亚全中国最孤独的图书馆、上海恒隆旭辉天地等。但不管时代如何演变,三要素的基本框架内涵在国内都还是稳固的。当建筑系学生还在学校学习西方建筑史时,他们便接触到了维特鲁威的建筑三要素,这成为了建筑系学生关于什么是好建筑的初步印象。当他们以建筑师的身份进入社会开始建筑实践时,这三要素也几乎代表了评价和指导建筑实践的法则。

北京新央视大楼 ©OMA

对于那些善于打造网红建筑的建筑设计团队或设计师,业界甚至也一度为之冠以“网红建筑师”的称号。而网红建筑的出现对城市空间的塑造、公众舆论的导向都产生了前所未有的影响,社会上与之相关的争议也非常多,比如:网红建筑真的好用吗?它们会毁掉我们的城市吗?它们会影响大众对于建筑的审美吗?甚至于,它们是否还可以用传统的建筑标准来衡量?在回答这些问题之前,有必要对网红建筑的核心进行厘定。网红建筑本质也是建筑,冠以“网红”二字表示其比常规建筑更有人气及流量,而这体现为参观者在社交媒体上络绎不绝的拍照打卡。“网红”不见得是贬义,它代表了建筑具有广泛的社交传媒属性。从传媒角度上来说,网红建筑带来的传播度上的热议也反向佐证了它的成功。

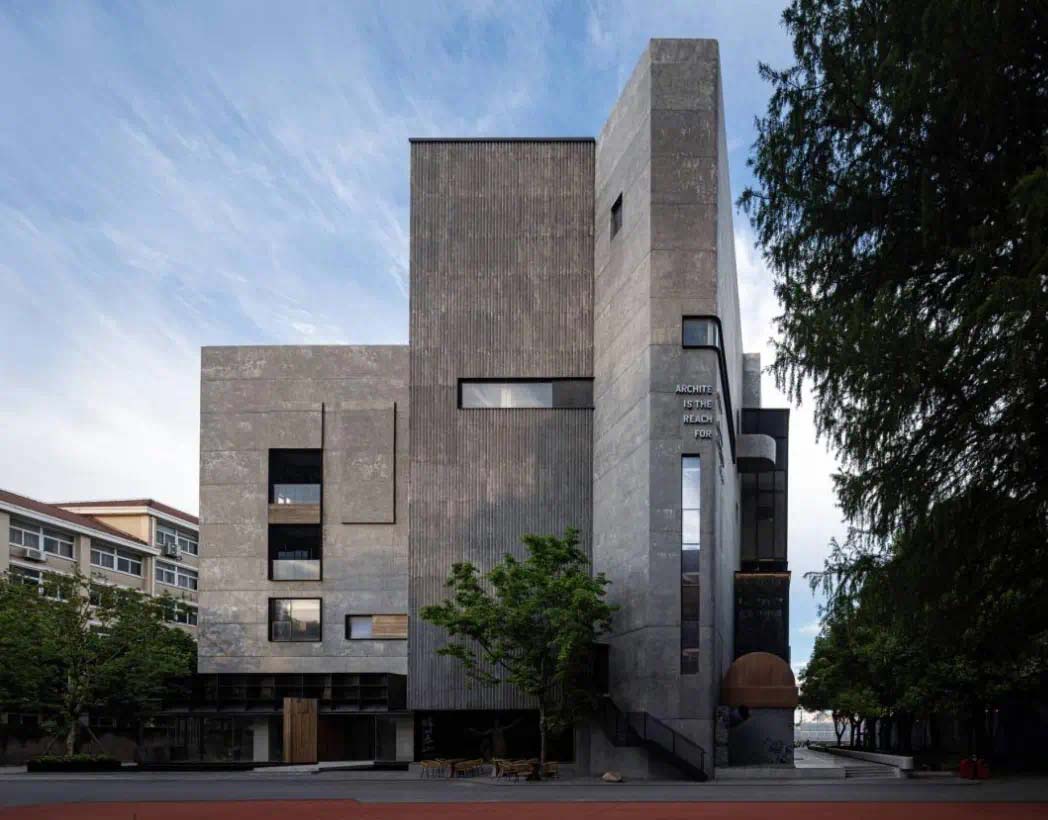

恒基-旭辉新天地/The Roof ©10 Studio

好的建筑永远都值得被关注,而媒体报道是途径。只是年代不同,建筑作品传播的媒体方式也不同了。以前建筑作品的传播更多是靠传统媒体,即使是像安藤忠雄这样的建筑大师成名之前也曾给各大建筑传媒机构投过稿。时代发展到今天,建筑作品的传播则是靠小红书、B站、Tiktok等新型社交媒体。在社交媒体构建的虚拟网络中,大众对于建筑的参与方式变成了“打卡式拍照”。如果你想在一个网红建筑里拍出“人生照片”,或许在小红书搜一搜就能快速找到速成版机位攻略。即时影像满足了建筑空间带给人们的分享欲,也是这个时代大家体验空间的方式。如此说来,建筑师为什么要抗拒媒体呢?网红建筑和网红建筑师听起来虽然有点戏谑,但确实也说明建筑师有能力做出吸引公众的公共作品。当然,网红建筑的质量不一而足了,有昙花一现的短暂网红,也有四季常青的持续花旦。

早期的设计师大多没有让作品成为“网红建筑”的预设。比如古早网红建筑古根海姆博物馆的出圈并非为社媒传播而有意为之,毕竟1997年互联网还没有连接你我。项目方最初的构想是希望用一个博物馆项目带动衰败城市的发展,而设计师盖里恰好用解构主义的手法为毕尔巴鄂奉献了一个经典建筑,并为城市带来了更多的游客。古根海姆博物馆的出圈与其大胆的建筑形体设计分不开,而这一点也是后续很多网红建筑的共性特点。

古根海姆博物馆 ©Flickr user ndrwfgg licensed under CC BY 2.0

古根海姆博物馆 ©Flickr User: dbaron

杭州天目里成为网红建筑走的则是另一种路径。同古根海姆博物馆一样,天目里也邀请了建筑大师(伦佐·皮亚诺)。明星建筑师在一定程度上确实提升了项目的知名度,但天目里在交付后不仅仅成为了网红建筑,也成了持续的网红建筑。围合的建筑内院确实像建筑师所构想的那样变成了一个容纳多元生活场景的容器。那里既是市集,又是新品发布会;既是livehouse,也可以是户外餐厅。天目里的多元性与包容性让它吸引着一波又一波人来到这里,它是好的设计衍生出来的网红效应。

杭州天目里 ©goa大象设计

杭州天目里 ©goa大象设计

而在今天,互联网前所未有地连接了整个世界,社交媒体对建筑营造也产生了莫大的影响,这体现为建筑策划阶段项目方会将建筑的出圈感及分享价值提前纳入方案考虑,有人将此戏称为“为拍照而设计的空间”。纽约哈德逊广场的Vessel所在位置是哈德逊商业区的重要延伸。为了凸显其地标性,建筑师将其设计为一个高50米的类蜂巢金色结构,它由一圈圈环状的楼梯和小平台构成,极具视觉冲击感。在2019年落成之后,Vessel吸引了无数游客前来拍照打卡,同时在网上也引发了激烈的讨论。有建筑评论家表示,这个建筑确实很红,但建筑作为城市的公共空间,在被拍照之外,还应该让人们能够体验空间。也有年轻的艺术家持相反意见,他认为当今人们参与建筑空间的形式早已改变,从进入这个空间变为拍照打卡。从这个意义上来讲,网络时代的网红建筑或许是将建筑空间的意义从专业领域推向了更普适的大众领域。人们是建筑的使用者,在社交媒体时代,人们可以选择通过拍照打卡来与建筑进行连接。

Vessel Courtesy of Michael Moran for Related-Oxford

Vessel Courtesy of Michael Moran for Related-Oxford

三联人文城市论坛曾邀请同济大学李翔宁教授针对网红建筑做过一期分享。其分享的长沙文和友、阿那亚作为国内网红建筑的代表均具有很强的预设性,二者在设计之初应该是有做过项目定位的,那就是要与参观者形成强烈的情绪共鸣。说到文和友,与其说它是一座建筑,倒更像是一个布景仓库。为了搭建出长沙人的童年街景,文和友的创始人收集了几十万件从拆迁中回收的老物件并归置在文和友的仓库中。文和友出圈后,越来越多的建筑界人士也关注到了它,甚至其创始人还被邀请到商业地产大会上做主题演讲。可见,随着互联网的讨论,网红建筑的边界也在被拓展。

长沙文和友 图源:网络

长沙文和友 图源:网络

而阿那亚作为国内高端地产的成功案例,在某种程度上已经超越了“网红建筑”的定义,甚至已经是一个网红社区了。项目的爆火离不开明确的客户定位及商业运营。在这个逻辑下,甲方又邀请了若干明星建筑师在海边打造了若干有话题度的实验建筑。其中最为著名的应该就是那座全国最孤独的图书馆了。据说建筑师的创作理念源自怀斯的世界名画《克丽斯蒂娜的世界》,创作灵感的故事氛围与项目的海边选址十分契合。2015年海边的图书馆落成之后,一条视频对项目进行了深度报道,“中国最孤独的图书馆”这一标题不知抓住了多少网友的心。海边的图书馆精准击中了人类普适的情感——“孤独”,在设计中也做了很多留白框景处理,让人或醉心于美景眺望大海,或拍出构图精美的人生照片。

最孤独的图书馆 ©Vector Architects, Chen Hao

海边图书馆小红书拍照机位 图源:网络

海边图书馆小红书拍照机位 图源:网络

2024年,EKA天物在社交媒体上大火,以“网红建筑群”的标签出圈。项目前身是上海浦东新区中船航海仪器厂。改造后的园区内,人们可以看到不同风格的建筑,中式、日式、工业风、中东风、希腊风,应有尽有。EKA天物园区本身是浦东新区大尺度空间中难得一见的小尺度近人空间,再加上新奇融汇的建筑风格以及针对性的招商运营策略,这些都助力它成为了近几年出圈的旧改商业街区项目。

EKA 天物建筑群 ©Shengliang Su

EKA 天物建筑群 ©Shengliang Su

当我们纵观全世界的网红建筑时,我们会发现这些建筑有着一个共同点,那就是高度的公众参与度与媒体传播度,但它们也有着很多差异点,也正是这些差异点让它们成为了网红建筑。或许是极具视觉冲击感的形式,比如古根海姆、Vessel、央视大楼;或许是情感的共鸣,比如超级文和友、海边的图书馆,又或者,建筑本身已经是一处美好的空间容器,比如杭州天目里。

社交媒体带来的知名度当然可以佐证网红建筑的成功,不过网红建筑也如通用网红一般,其携带的流量总会有过去的一天。如果被互联网冲下沙滩,网红建筑剩下的要么只有建筑,要么只有一地鸡毛。正如凡事必有两面,可能会有好的网红建筑,当然也会有不尽人意的网红建筑。当人们在杭州天目里的广场上逛集市、听live的时候,Vessel因为多起跳楼事件被关停。所以当我们争议网红建筑到底会不会毁掉公众审美、会不会毁掉城市空间的时候,很有必要抛开网红的猎奇属性,而从空间使用者及城市发展的角度来进行评估建筑本身。

天目里“LiveHere!露天音乐趴” 图源:天目里

而对使用者而言,一个坚固、实用、美观的建筑空间在今天的社会中仍然具有普适意义,并不会因为时代进步而失去其根本意义。梁思成先生所言坚固,即房屋要能承担设计任务所要求的荷载;所言适用,即房屋要合乎实用的要求,包括房间面积、层高、数量,房间与房间之间的动线关系,乃至温度、空气、阳光等都符合使用者的需求;所言美观,则是建筑艺术性的标准,即视觉上是否和谐舒适,不过大建设时期提倡的是以经济为前提的美观。而时代发展到今天,建筑技术的突破及时代的新诉求给建筑师群体提出了更多的要求,一个好建筑的评价原则远远不止建筑三要素,还纳入了智能、绿色节能等。建筑若能同古根海姆博物馆一样带动城市的发展更佳,这是建筑超越个体创造经济价值的体现。

发文编辑|WenJin

审核编辑|Yibo

"/>

"/>

"/>

"/>