"/>

"/>

"/>

"/>

社会变革与经济发展无时无刻不在影响着建筑行业。工业发展、城市基础设施建设催生现代主义建筑;战后修复时期对功能性、实用性的需求与简洁外观、清晰结构设计相匹配;消费主义至上的年代令装饰元素重回,现代主义也走向多样化发展;21世纪前后城市建设的高速发展又引发当代建筑走向绿色可持续道路;技术革新科技进步又对建筑提出更加智能的需求。

©Bizzi & Partners

可以说,快速变化的市场,一直在不停地挑战着建筑与设计师。在一场又一场的更迭中,建筑一方面展现出强大的适应性与灵活性;另一方面,也站在其独特视角,变身成为强而有力的角色,担负起映射社会问题、批判文化机制、探索身份认同的责任。

lmage Courtesy of Mouaz Abouzaid and Dima Faraj

今天,我们将建筑与设计师们放置于时代背景下,一起来看他们之中的杰出代表,如何重新定义建筑角色与价值,又如何在满足市场需求、改变城市面貌的同时承担起社会责任的。

拥抱工业与战后需求

现代主义到国际样式

现代主义建筑诞生摒弃过多装饰

追求简洁与实用

范斯沃斯住宅 | 密斯·凡德罗 Image Courtesy of the National Trust for Historic Preservation © Mike Schwartz

在谈到21世纪当代建筑之前,不得不先提现代主义建筑的诞生。现代主义建筑的时代背景,可以溯源至产业革命及由此引起的社会生产和社会生活大变革。

工业的大发展与城市的扩张需要大量建造基础设施和商业服务建筑。工业发展也为建筑业带来新型建筑材料,土木砖瓦之外,铁钢混凝土的出现令建筑出现质的飞跃。不仅如此,结构科学的进步为日后大型博物馆和地标埋下伏笔。正是这一场产业革命悄悄酝酿着建筑行业的变化,并在20世纪20年代出现了空前的现代主义建筑。

萨伏伊别墅 | 勒·柯布西耶 图片来源于ArchDaily

包豪斯德绍校区 | 瓦尔特·格罗皮乌斯 © Thomas Lewandovski

勒·柯布西耶提出“新建筑五点”奠定理论基础,整个欧洲的现代主义建筑运动兴起并发展。瓦尔特·格罗皮乌斯、密斯·凡·德·罗、赖特等都是这场运动的代表人物。

他们身体力行,告诉人们,建筑要随时代发展而变化,现代建筑要与工业化时代的需求相吻合。现代建筑师要把重点放在研究和如何解决实用功能、经济问题;要摆脱历史上过时的建筑样式的束缚,创造全新的形式;要积极运用新材料、新结构,促进建筑技术革新。

纽约联合国总部大厦 图片来源于ArchDaily

纽约联合国总部大厦 图片来源于ArchDaily

现代主义建筑成为20世纪中期的主导潮流。1952年落成的纽约联合国总部大厦是这一时期的代表建筑,框架由钢筋混凝土材质构成,立面大量玻璃的使用象征透明与民主理想,传达出开放观念。

现代建筑走向多样化

丰裕社会催生后现代建筑

经历了二战后的经济恢复与重建阶段,50、60年代的世界科学技术与生产力有了新的发展,发达国家的物质水平得以大幅提升,社会生活方式也发生明显变化。这一时期,市场对建筑和建筑艺术又提出了新要求。

伦敦巴比肯住宅区 粗野主义建筑 © Joas Souza

伦敦巴比肯住宅区 粗野主义建筑 © Joas Souza

现代建筑在此时走向多样化发展。建筑师在现代建筑主流审美之外,试着突破其单一面貌,影响较大的有:

以美国的约翰逊、E.D.斯东、雅马萨基(即山崎实)为代表的“典雅主义”,以典雅细节和立面处理为特色;英国史密斯夫妇、日本丹下健三等则以混凝土立面材料的粗野感,以及夸张粗壮和雕塑感极强的结构成为“粗野主义”的代表;阿尔瓦·阿尔托、埃罗·沙里宁的设计则以有机的自由形态成为“有机现代”的典范。

林肯中心 典雅主义建筑代表 © Ajay Suresh

芬兰厅 | 阿尔瓦·阿尔托 有机现代建筑代表作 © Rune Snellman, Alvar Aalto Foundation

纽约所罗门·R·古根海默美术馆 | 弗兰克·劳埃德·赖特 有机现代建筑代表作 © Flickr CC license / Paul Arps

多样化的流派虽然丰富了现代建筑的形式和类型,但仍有大批反对装饰、坚持原则的现代主义存在。时间来到20世纪60、70年代,西方社会经济进入消费主义登峰造极的阶段。工业发展迅速、生产水平大大提高,产品变得极其丰富。

美国消费主义时代 玛丽莲·梦露被亿万人追捧 图片来源于网络

人们的购买欲望及市场需求,刺激设计领域必须更加富于变化,甚至做到日新月异。人们逐渐对现代主义设计的单调、枯燥感到乏味,于是,好莱坞、拉斯维加斯的商业风格和美国的通俗文化催生出略带戏谑成分的后现代主义建筑。

符号对抗意识型态

明星设计师的崛起

时代周刊封面

美国电话电报大楼

菲利普·约翰逊 美国电话电报大楼设计师 登上时代周刊封面 © Time lnc.

美国电话电报大楼 | 菲利普·约翰逊 约翰·伯吉 © David Shankbone

美国电话电报大楼一经亮相,就将全世界的目光吸引至它开放式的顶部山墙,它以骄傲的姿态宣布后现代主义来到世界舞台的聚光灯下。13000吨磨光花岗岩覆盖外墙,从文艺复兴时期的意大利,十七世纪的英国,甚至十九世纪纽约汲取设计装饰灵感,给予建筑更多的审美性和娱乐性。

菲利普·约翰逊被 VOGUE杂志采访 图片来源于网络

菲利普·约翰逊与大楼模型合影 图片来源于《Philip Johnson视觉传记》

设计师菲利普·约翰逊手持摩天大楼的模型登上时代周刊封面,预示着大众消费时代标志性建筑的新黎明,当商业吸引力遇上反现代主义者,一场对地标建筑和明星建筑师的狂热崇拜浪潮正向我们涌来。

高技派建筑师

聚光灯下 圈粉无数

高技派建筑师们以其“技术至上”的独特美学,成为媒体宠儿,媒体对这类建筑的宣传热情努力从不减退,诺曼·福斯特、理查德·罗杰斯、伦佐·皮亚诺,至今都是备受瞩目的明星。

蓬皮杜艺术中心 © Takashi / Shutterstock

蓬皮杜艺术中心 © Kiev. Victor / Shutterstock

20世纪70年代建成的蓬皮杜艺术中心,色彩鲜明,结构外露,尽显建筑技术之美。人们对这样的高技派建筑的设计到惊叹,这在以往的建筑领域是见不到的。

诺曼·福斯特 图片来源于网络

蓬皮杜艺术中心设计之前,理查德·罗杰斯已经与诺曼·福斯特等在伦敦创立“高技派建筑”,诺曼·福斯特更在之后成立了福斯特建筑事务所,并于全球创造了一系列地标性杰作。

香港汇丰银行 | Foster + Partners 图片来源于ArchDaily

高技派又一杰作香港汇丰银行由诺曼·福斯特设计,结构上采用钢结构框架,大跨度开放式办公空间令人耳目一新;良好采光、自然通风、节能材料与智能管理系统,令其成为香港地标,代表香港作为国际金融中心的地位。

充满颠覆的解构主义

愈加突显的明星效应

Ray and Maria Stata Center © Flickr userensh licensed under CC

BY2.0弗兰克·盖里的解构主义建筑设计

解构主义建筑的到来,从形式上、结构上全面否定现代主义建筑,同时也反对后现代主义的历史噱头和装饰。它将反中心、反权威演绎到极致,没有固定形态、流动、破碎、多元的特点,像一个惊世骇俗的角色,既令人感到不安,又以一种奇异的方式让人感到心动地挪不开眼。

毕尔巴鄂市的古根海姆博物馆 | 弗兰克·盖里 © dbaron

博物馆开幕,一年之内就吸引130万参观者;到第三年时,带来的经济效益已超过4.5亿美元、共吸引400多万游客。毕尔巴鄂市的古根海姆博物馆 | 弗兰克·盖里 © Flickr User: cincinnato

弗兰克·盖里的代表作之一毕尔巴鄂市的古根海姆博物馆,以一己之力令原本已经非常衰败的旧工业城市,摇身一变为西班牙的重要旅游点。媒体写道:“一个震撼世界建筑界的杰作,在一座几乎被人忘却的中等城市中横空出世,立刻成为世界性新闻,彻底完成了一个城市的伟大复兴。”

于是,一个明星建筑师和他设计的地标救活了一座城市,《纽约时报》甚至将这种改变城市命运的例子形容为“一个奇迹”,称为“毕尔巴鄂效应”。

弗兰克·盖里的肖像插画 © Niklas Coskan

明星效应来袭

狂潮背后的思考

明星建筑师和特殊建筑已经可以确认,能够作为提升城市形象和影响力的存在,甚至推动旅游经济发展。

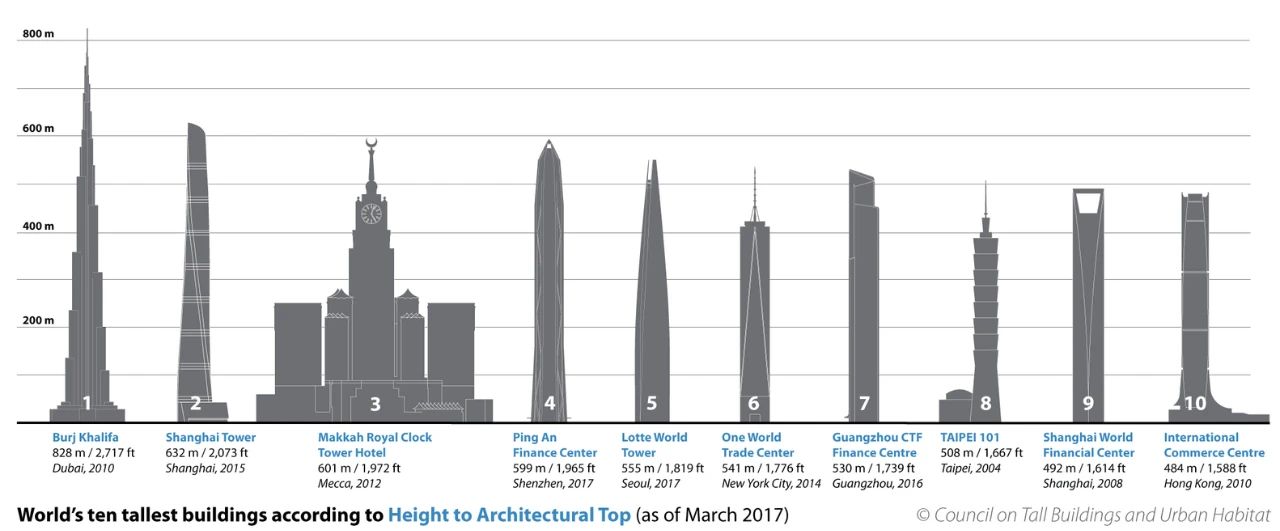

迪拜哈利法塔,高828米,楼层总数162层,造价15亿美元。Image Courtesy of Skidmore, Owings & Merrill LLP

首尔地标 乐天世界大厦 © CTBUH

世界高层建筑与都市人居学会 2017年初发布的世界高楼排名

于是,20世纪末到21世纪初,尤其21世纪的第一个十年,体量庞大的地标建筑物轰轰烈烈地在各地建设。

明星建筑师在媒体、大众文化和地产开发商集团的合力推动下,日益拥有国际影响力。改变天际线的地标建筑也成为大公司权利与财富竞争的一环,至于其是否与当地肌理相融合,似乎早已成为退居二线的任务。

被誉为建筑“女魔头”的扎哈·哈迪德 © Steve Double

扎哈·哈迪德(右) 图片来源于网络

建筑师Orhan Ayyuce曾说:“建筑师的明星体系可以说是对16世纪精英模式与21世纪大众营销的综合,是一种品牌营销策略。美国建筑师Stephan Jaklitsch在信中说:“他们成为了明星,被推进市场洪流中。不论你是怪罪于这类似于好莱坞的模式,还是商品资本主义的怪圈,最终的结果都是,建筑师的身份已经被等同于一种商品符号。”

OMA的首席设计师 雷姆·库哈斯 Image Courtesy of OMA © Fred Ernst

雷姆·库哈斯 杂志封面 图片来源于网络

当然,雷姆·库哈斯自己作为明星建筑师,在采访中明确说,非常不喜欢“明星建筑师”一词,这是“一剂毒药”,“应该从建筑界驱除出去”。因为在普通人来看,所有带着明星光环的人都自视甚高,甚至会无视他人意见。

而事实上,库哈斯认为,建筑大师都有其独有的真诚、思考与原创性,值得被认真对待,而不是冠以什么“明星”之称号。

高速工业化的反思

环境、可持续与绿色生活

纽约中央公园 照片由Jermaine Ee在Unsplash上拍摄

全球经济持续发展,21世纪以来,世界经济总体水准提高,很多国家进入发达国家水平,发展中国家亦飞速崛起。现代工程技术、电脑通信技术、生态技术等的提高,令建筑设计进入一个崭新的阶段。

一方面,建筑数量大增,据悉,仅仅20世纪90到21世纪前10年的建筑总和,就超过了现代主义建筑开始发展以来的1920年到1980年建筑总数。

城市化过快带来环境问题

首栋LEED白金级认证大厦的建成

首栋荣获白金级LEED证书的摩天大楼——美国银行大厦 © Cook+Fox Architects

庞大的建筑数量虽然促进了建筑业和经济的发展,但城市化发展过快也带来了一系列问题,并出现了城市规划、设计理论跟不上发展现状的问题。“环境派”的出现最早可以追溯至20世纪下半叶,21世纪以来,“绿色建筑”、“可持续建筑”被广泛运用。

绿色建筑旨在利用可持续、环保的材料和技术,提高能源、水源等使用效能、减少环境污染,解决建筑对环境和社会的负面影响。

首栋荣获白金级LEED证书的摩天大楼——美国银行大厦 © Cook+Fox Architects

2010年建成的美国银行大厦由Cook+Fox Architects设计,是大型商业建筑中比较有代表性的“绿色建筑”。大楼立面全部采用绝缘玻璃,最大程度引入自然光线,室内还装有全自动的日光调节系统;雨水收集系统可节约水资源;建造中使用大量可回收和可重复使用的材料。这栋大楼是首栋获得LEED白金级认证的摩天大楼。

21世纪初期

绿色社区规划设计探索

格林威治千禧村 英国绿色社区规划设计实践 图片来源于网络

格林威治半岛是工业革命时期的重工业集中区,严重受到污染。21世纪即将到来之际,格林威治千禧村成为第一个“千年社区”,设计师遵循可持续原则,将新技术和新思想融合英国传统村庄概念,规划出一个生态友好社区:尺度合理,以人为本,环境友好。

格林威治半岛低碳能源中心 2008-2016 © C. F.

Møller Architects格林威治低碳能源中心内使用最新技术,为办公和住宅供暖,预期每年减少近2万吨的碳排放量

绿色建筑先锋

比亚克·英格尔斯 与 BIG

比亚克·英格尔斯 Image Courtesy of Sky-Frame

BIG总部位于丹麦哥本哈根 © Anders Sune Berg

丹麦建筑师比亚克·英格尔斯,BIG建筑事务所创始人,当今建筑领域最具影响力的人物之一,一直以来都致力于让丹麦成为世界上第一个碳中性城市。

他们的作品遍布全球,十分注重可持续发展,拥有与时俱进的设计观念,持续为人们带来应对环境及气候变化的城市规划与建筑设计解决方案。

CopenHill 新型垃圾焚烧发电厂 | BIG © Laurian Ghinitoiu

CopenHill 新型垃圾焚烧发电厂 | BIG ©Rasmus Hjortshoj

建于哥本哈根的CopenHill新型垃圾焚烧发电厂是他们实践可持续蓝图的典范之作。这座号称“世界上最清洁的垃圾转化能源发电厂”,所有流程都是清洁无污染的。建筑本身也成为城市生活的公共空间,它的立面和屋顶可以攀岩、斜坡可以滑雪,每年为15万个家庭提供电力和区域供暖。

哥本哈根海港浴场 | BIG + JDS © BIG / JDS

回首存量建筑

城市更新与遗产保护

城市化进程空前发展 © ANDY YEUNG

城市建设飞速发展的年代,不断膨胀的建设规模,令不少地方的历史街区没有得到妥当的保护。伴随着城市肌理的破坏,大拆大建的方式已经不适应当下城市更新和发展。时代给建筑师提出来新的要求,如何将城市更新与历史遗产保护相结合。

增量型的发展是短期且非常态化的,唯有将目光放长远,进入存量型发展阶段,才能实现有机更新,激活城市文脉,更好地为居民生活、生产提供动力和保障。

城市里坊制度的活化石

福州三坊七巷更新修复

从空中鸟瞰三坊七巷历史文化街区主街夜景 ©中央广电总台

三坊七巷,位于福州历史文化名城中轴线以西,占地逾三十八公顷;基本保留着唐宋遗留下来的坊巷格局和大量明清古建筑,被誉为“明清建筑博物馆”、“城市里坊制度的活化石”。

由于历史原因,三坊七巷一度面临街区人口膨胀,环境恶劣,安全隐患等一系列问题,尤其在上世纪90年代,城市建设速度威胁历史文化遗产与风貌。

历史上的三坊七巷 ©规划中国

更新后的三坊七巷 ©规划中国

2005年,福州市启动三坊七巷保护修复工程,旨在恢复其“鱼骨状”格局、建筑特色及园林风貌,并活化利用名人故居,充分展现其“一片三坊七巷,半部中国近代史”的美誉。更新修复方案成功延续了福州传统民居的建筑特色,调整街区人口结构的同时,改善居住生活条件,增添文化展示空间,激活历史街区生命力。

永庆·共生

旧街区的生活复兴

永庆大街 © 张超《建筑学报》2016年第12期

更新后的永庆坊 | Lab D+H 图片来源于Lab D+H

广州恩宁路永庆坊位于老广州的核心地带,晚清开埠的时候曾经是南部中国的经济核心区域。更新前这里的场地十分破败,设计师通过旧城改造,让新业主与老居民“永庆·共生”。

更新后的永庆坊 | Lab D+H 图片来源于Lab D+H

改造过程中,设计师有效地利用了场地的废料,如:瓦片、青砖、麻石,以及木材,并将它们变为景观元素,老物新生为场地注入源源活力。更新后的永庆坊,历史记忆融入新空间,传统与现代在此和谐相融。

同质化的裂变

本土文化的聚焦与诠释

地域文化和历史是时光留给人们最珍贵的宝藏,城市面貌的日新月异、物质条件的极大满足,令人开始寻找现代与传统之间的联系与延续性。一场关于地方性文化的精神觉醒,也时时敦促着建筑设计师们,在当代建筑中融合地域性特色,深刻理解并尊重在地文脉,创造出既满足市场需求又具有真正价值的在地性设计。

以机场建筑为媒介

融入地方特色 打造城市印象

机场作为一个城市迎接客人的第一站以及离开前的最后场所,为每一位到来者呈现着不同的城市印象与记忆。设计师意识到,机场在满足实用功能的同时,也承担着讲述地方故事、呈现在地文化的重要作用。

新加坡樟宜国际机场 © Shutterstock / Alexander Orega

新加坡樟宜国际机场 Image Courtesy of Jewel Changi Airport

萨夫迪建筑事务所以新加坡“花园之城”为灵感,成功实践将航站楼、商场和花园相结合,创造出以社区为中心的新型机场建筑。充满活力的氛围与地域性城市理念,赋予机场灵魂,令来访者为之振奋。

尤其令人耳目一新的是,机场的中心位置设计了森林山谷,室内花园有超过200种树木和植物,世界上最高的室内瀑布从屋顶向花园倾泻而下,景象壮观。充满了个性化特色的樟宜机场本身,也因此成为热门旅游景点。

北京大兴国际机场 © Hufton+Crow

北京大兴国际机场 © Hufton+Crow

北京大兴国际机场的屋顶设计融入中国传统建筑元素,采用了集中式设计,以航站楼为中心,五个指廊向外辐射。整体形似展翅的凤凰,象征着吉祥和繁荣。舒展流畅的曲线,亦如同连绵的山丘,为人带来强烈视觉冲击。

地方元素的运用

日本建筑师探寻本土风格

日本建筑师在探寻本土性的道路上,拥有鲜明特色。他们热爱传统并以实践保护传统,力争将传统和现代结合起来,呈现独具日本风貌的建筑,而不是盲目抄袭、模仿西方风格。

日本国立竞技场|大成建设+梓设计 + 隈研吾建筑都市设计事务所 © Taisei Corporation, Azusa Sekkei Co., Ltd. , Kengo Kuma and Associates Joint Venture

以他们最喜欢运营的材质——木为例。首先由于日本地处环太平洋地震带,木质结构具有较好的韧性,可承受地震带来的震动和变形;另一方面,日本传统文化中,木质结构一直占据重要地位;再次,日本建筑师认为木能带给人温暖、和谐、平和之精神享受,因此,木成为他们设计中常用的元素。

坂茂建筑事务所 设计作品 © Shigeru Ban Architects

坂茂建筑事务所为淡路岛设计了一处疗养胜地。一个桥状的木制结构,悬挑于郁郁葱葱的景观之上,为游客提供禅宗体验。空腹桁架结构的木梁,使21米的跨度以及90米长结构一端的关键悬挑变为现实。

东京奥运村广场 © Gankosha, Harunori Noda

东京奥运村广场 © Gankosha, Harunori Noda

东京奥运村广场的设计运用了大量木材,这些木材来源于日本各地,在奥运会结束之后还会拆除返回各处。这一可回收重复利用的方式,既传播了本地木材这一材质的魅力,又体现了可持续理念。

Gulbenkian 现代艺术中心| Kengo Kuma & Associates + OODA + VDLA © Fernando Guerra

隈研吾建筑都市设计事务所, OODA, VDLA为葡萄牙里斯本设计的Gulbenkian 现代艺术中心,建筑的视觉形象也传达出作为日本建筑师特有的风格。

现代科技革新

建筑领域迎来更多可能性

随着科技的飞速进步,建筑行业也随之不断革新,设计师勇于实践各类创新型建筑设计。智能化设计、BIM技术的运用、智能化自动化施工、大数据与物联网的运用、装配式建造、新材料应用等,建筑领域迎来更多可能性。

印度科普尔参数化寺庙方案 Image Courtesy of rat[LAB] Studio, Sreekanth Damodaran

印度科普尔参数化寺庙方案 Image Courtesy of rat[LAB] Studio, Sreekanth Damodaran

印度科普尔一座寺庙设计,平衡几何学与工程学逻辑,满足客户对于特殊数字11的要求,通过一个以空间和结构约束作为参数的算法来创建方案。室内主厅中的地板图案是一个数学循环系统,使用11边形的11个顶点折叠,以在几何图形内形成间隙空间。

3D打印的防震建筑“3dpod”,东京 © Satoshi Shigeta

防震建筑“3dpod”位于东京,由一种特殊的砂浆打印而成,既作为内外部的装饰面,也是承重结构的框架,超高强度纤维增强混凝土无需放置钢筋钢架,全力释放3D打印的建筑美学。

丰田未来小镇“编织之城”Image Courtesy of BIG

丰田未来小镇“编织之城”一期实景 图片来源于丰田公司官网

BIG为丰田设计的“编织之城”,如同一座大型生活实验室,不同用途的交通流线轻松实现连通、清洁与共享。灵活的街道网络服务于无人驾驶、清洁车辆;长廊可供自行车、踏板车等个人交通工具使用;共享街道、线性公园令居民自由漫步与自然和谐相处。住宅设计充分运用物联网智能家居,AI技术实现全连接,生活中的大事小事都可轻松处理。

结语

社会变革与经济发展无时无刻不在影响着建筑行业。建筑作为国家重要产业,不断满足着市场需求,从经济发展初期的实用性到经济繁荣时期的精美与宏大;从单纯物质性满足到审美与精神领域、文脉延续的更高追求;从基础设施的大量建设到运用科技创新合理配置社会资源,全面实现绿色可持续发展。

建筑以其特殊的身份,在快速变化的时代,平衡着经济增长、城市需求与历史文脉的协调发展。设计师们在未来行业领域里,也应理清角色思路,更积极主动地思考、实践,为人类与自然构想和谐未来之城。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|Jingyi

审核编辑|Jingyi

版权©建道筑格ArchiDogs,转载请联系media@archidogs.com

若有涉及任何版权问题,请联系media@archidogs.com,我们将尽快妥善处理。

Reference:

https://www.kepu.net.cn/gb/civilization/architecture/modern/index.html