"/>

"/>

"/>

"/>

一座混凝土砌筑的纪念碑,一道锐利切割的光隙,一个无人问津的名字……

安藤?博塔?亦或是卒母托?

不,他不是任何人。

他的作品从未建成,却已登上威尼斯双年展。

他不是建筑师,他只是一串数据。

一个生成式模型的拼贴物,一个训练集里无数大师的残片。

(以下内容涉及对电影的剧透,介意的小伙伴可以先观影)

冷漠的几何体块:“虚假”的野兽派

电影中的建筑,看似是对粗野派的致敬,但它的粗野仅仅停留在视觉的层面,它是被复制、被计算、被冷却的产物。每一块混凝土都藏着某种缺失:

缺失温度,缺失意义,缺失情感。

被复制的粗野派,缺失的温度

《Monster Pies》电影节选

电影中的教堂,被挖空的十字形裂隙透进光线,试图制造出一种神圣感。这显然是对安藤忠雄光之教堂的致敬,但真正的光之教堂,是建筑与光的对话,是沉浸在空间中的敬畏感。而电影中的教堂,只是机械地复制了那道光的形态,却无法传达它的灵魂。

光之教堂 ©Naoya Fujii

安藤的光,是在厚重的混凝土墙体中穿透而出的,它的力量来自建筑对光线的克制与释放。但电影中的“AI粗野派”教堂,光只是作为画面里的视觉元素存在,它不再是空间的一部分,而是一个被提取的符号,一个没有温度的“形式”。它缺少的,不仅仅是安藤混凝土的细腻触感,更是空间赋予人的情感体验——当建筑被AI化,它还是建筑吗?

彼得·卒母托田野教堂 ©Martin Croonenbroeck

悲剧性的崇高,错位的纪念碑

电影的结尾终于揭示了男主为何执意要建造一座高耸的建筑——这是他对集中营记忆的私人纪念,是他对逝去妻子的哀悼。但这样的表达方式用在与故事背景相隔千里之外的地区且是面向公众的教堂内时,真的恰当吗?

《Monster Pies》电影节选

当我们欣赏丹尼尔·里伯斯金设计的柏林犹太博物馆,或者彼得·艾森曼的大屠杀纪念碑时,它们的空间是沉默的、破碎的,但它们从不刻意堆砌压迫感,而是让人亲自去感受那种“缺失”。

彼得·艾森曼大屠杀纪念碑 ©Eisenman Architects

里伯斯金的“裂痕”,艾森曼无序排列的墓碑,甚至是奥斯维辛营地那令人难以承受的寂静——它们并没有靠夸张的体量或压抑的高度来表达,而是通过空间、材料、光影,让参观者自己去体会那种无法言说的沉痛。

丹尼尔·里伯斯金柏林犹太大屠杀博物馆 ©L’Oeil d’Édouard

而电影里的建筑,同样用巨大体量、冰冷混凝土、封闭结构来营造一种沉重感,但问题在于:它是一个公共建筑,一个本应服务大众的场所。这样一座带着男主私人记忆的建筑,真的适合成为一座面向公众的空间吗?它让人进入其中时,能够感受到共鸣,还是只是让人困惑于设计师的个人执念?真正的建筑,不仅仅是建筑师的自我表达,更是一种与使用者对话的媒介。而电影中的建筑,它的压抑不是空间带来的共鸣,而是一种强加给观众的沉重感。这是“悲剧性的崇高”,还是一种错位的纪念碑?

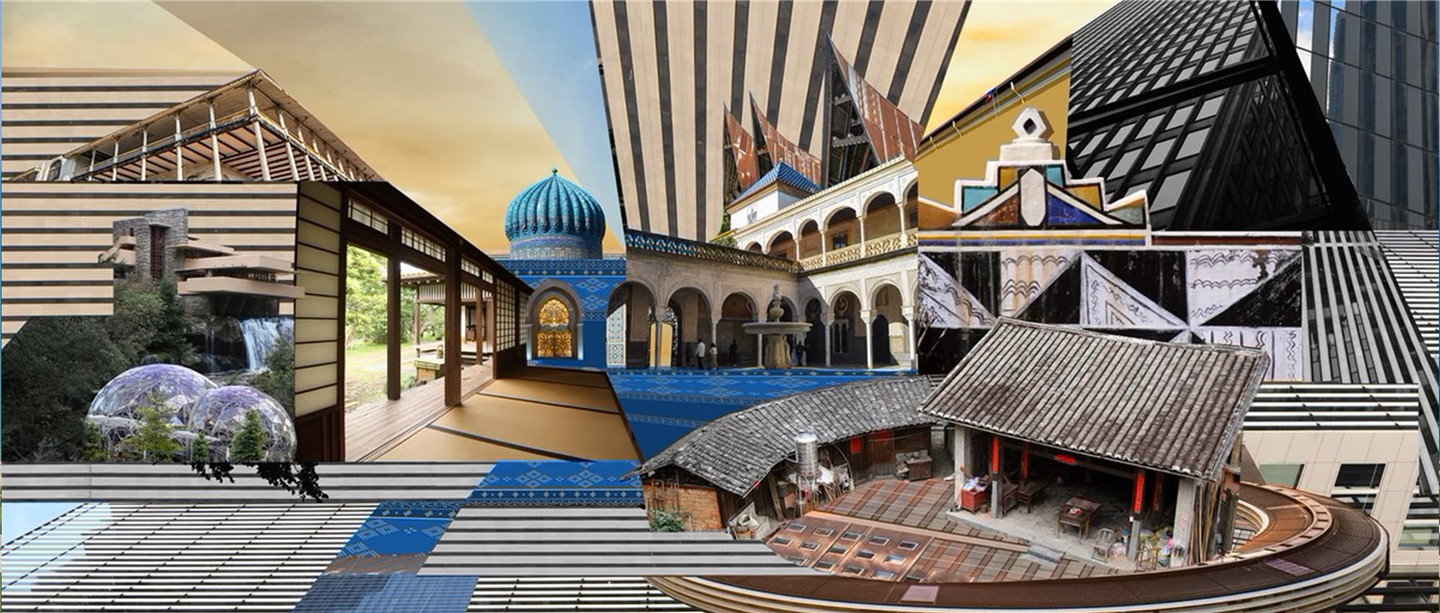

AI的视觉拼贴,缺失的建筑灵魂

电影为了展示男主的建筑天赋,将其各个阶段的作品均展示了出来,甚至登上了威尼斯双年展,一座座冷峻、庞大的混凝土结构,一个个看似经典的野兽派建筑。但如果仔细看,它们只是对那些大师作品的机械拼接——格罗皮乌斯的几何线条,柯布西耶的粗野体量,甚至是赖特的立面肌理——它们组合在一起,构成了一个“像”粗野派的画面。

但,这些建筑真的存在过吗?

上半部分均为电影画面,下半部分从左至右分别为格罗皮乌斯_包豪斯学院,赖特_恩尼斯住宅,柯布西耶_拉罗歇别墅

而《粗野派》导演也在后来承认说,这些“作品”只是合成的影像,是AI训练集里的建筑残片,是一场对于建筑记忆的深度伪造。它们“看起来”像是建筑师的作品,但它们没有真正的设计思考,没有结构逻辑,没有时间与环境的互动。虽然对一部电影来说,纠结其中一闪而过的“配角”有点过于吹毛求疵。

但这真的只是电影的问题吗?

如果说电影只是为了营造氛围、塑造角色,它对建筑的误用或许可以被原谅。但现实中,AI已经可以训练出风格化的建筑,甚至可以生成仿照柯布或扎哈的“新作”话。然而,这些作品的问题在于:它们缺乏真正的建筑意义,它们只是视觉上的拼贴,是数据驱动的形式主义。而电影里的建筑,也正是这种AI建筑的典型——它们完美地模仿了形式,却没有真正的灵魂。

粗野主义并不是冰冷的纪念碑,而是空间与人的对话

在电影里,建筑是冰冷的,建筑师是固执的,粗野派也被塑造成一种拒绝妥协、强调个人意志的风格。电影似乎在告诉我们:粗野主义=强硬的建筑师+强硬的混凝土+拒绝沟通的封闭空间?

真正的粗野主义,应该是对人的思考,而不是对人的排斥

粗野主义(Brutalism)一词来源于法语“Béton Brut”,直译就是“原始混凝土”。它最早由勒·柯布西耶在马赛公寓中使用,后来由英国建筑师史密森夫妇将其发扬。这个风格的核心,并非仅仅是裸露的混凝土,而是对建筑“真实材料”的尊重,是希望通过直接的构造,让建筑展现它最原始、最诚实的一面。

马赛公寓 ©Gili Merin

当柯布西耶设计马赛公寓时,他的目的是为战后重建,流离失所的难民提供一种新的集体生活模式。他的粗野主义不仅仅是生硬的混凝土,而是有着丰富的空间层次和社区功能。史密森夫妇在罗宾伍德花园(Robin Hood Gardens)中,也在实验如何让粗野主义服务于社会,而不是让它变成纯粹的个人宣言。

罗宾伍德花园 ©stevecadman

粗野主义的“冷”与“暖”

粗野主义,虽然看上去“冷酷”,但它的核心是对人的关注——它是反对资本主义美学包装的一种态度,是希望建筑能回归其最基础功能的一种尝试。

看看安藤忠雄,他的清水混凝土不仅仅是坚硬的墙体,而是光、影、时间共同作用的场所。光之教堂的混凝土墙体,并没有阻挡人们的感受,而是通过光影的引导,让人感受到空间的精神性。哪怕是已经被拆除的“中银舱体塔”,虽然它的模块化、预制化充满了未来感,但它的理念依旧是为城市提供灵活的居住方式。粗野主义从未停止对人的关注,哪怕它的材料是冷的,但它的思考是温暖的。

黑川纪章 中银舱体塔 ©Arcspace

电影让粗野主义塑造成了一种“固执己见的个人风格”,然而现实的粗野主义,是社会学、建筑学、材料学交织的产物。它从未拒绝人与空间的交流,而电影中的建筑,却在追求“形而上”的纪念性时,忽略了真正的建筑意义。

所以,电影中的建筑,真的理解了粗野主义吗?还是它只是用AI拼贴出了一座“看似粗野主义”的空壳?

AI没有杀死建筑师,建筑师早已死去

“我们从未真正创造任何东西,我们只是无意识地重复。” ——罗兰·巴特

当我们讨论AI是否能够取代建筑师时,我们是否忽略了一个事实——建筑师本就从未真正“创造”过建筑?如果我们仔细回顾建筑史,便会发现,建筑从来都是一个不断“拼贴”的过程,而非真正的“原创”。

现代主义的玻璃幕墙是否真的属于密斯·凡·德·罗?野兽派的混凝土几何体块是否真的属于柯布西耶?当AI在数据海洋中捕捉某种风格、拼凑某种形式时,它的行为与我们“学习建筑史”的过程有何不同?如果说AI的建筑是复制的,那我们的建筑就不是吗?

AI创作建筑 ©ZIGURAT Institute of Technology

当建筑成为公式

我们总以为建筑是创造性的,但事实是,建筑语言从未脱离过公式化的范畴。无论是密斯的“Less is More”,柯布西耶的五点原则,还是扎哈的流线造型,这些看似独特的建筑风格,最终都被归纳、拆解、转化为可复制的设计系统。建筑师们从过去的作品中学习、借鉴、改良,而最终,他们不过是在一套固有规则内进行排列组合。

建筑教育也印证了这一点。柯布西耶的五点成了现代建筑教学的基础,任何建筑学院的学生都能复刻一座马赛公寓;密斯·凡·德·罗的玻璃幕墙变成了一种标准的高层办公楼模型,从纽约到上海,从芝加哥到迪拜,极简主义玻璃塔楼无处不在;扎哈·哈迪德的流线曲线已成为参数化建筑的代名词,学生们学习Grasshopper,输入参数,调整曲率,最终输出一座扎哈式的建筑。这些建筑仍然在“设计”之中,但设计的过程,早已被归纳为一种可计算、可预测的范式。

为什么现代城市看起来都一样 ©Yuge Zhou

这种公式化的设计方式,使得建筑的创新逐渐演变成了一种变量的调整,而非真正意义上的“创造”。但更值得思考的是,当这些规则被建筑师总结并不断复用时,是否意味着建筑师的角色本身就已经开始消解?

建筑师已死,拼贴成为真理

1967年,罗兰·巴特在《作者已死》中提出了一个革命性的观点:文本的意义不属于作者,而属于读者的解读。德里达也说,意义是游移的,文本的诠释永无止境。今天,我们看到AI生成建筑,我们说“AI剥夺了建筑师的创造力”,但我们是否真正创造过什么?

如果我们把建筑视为一种语言,建筑师就像是一个写作者,而空间的意义则由使用者、历史、社会环境不断赋予。柯布西耶从古典建筑中提取比例与模块,安藤忠雄从日本传统空间中提炼光影,扎哈·哈迪德从苏联构成主义那里汲取非线性构图……他们的建筑并不是“无中生有”的创造,而是一次次的解构再重组。

Zaha Hadid Architects阿利耶夫文化中心 © Hufton+Crow

那么,AI在做的事情和建筑师有什么不同?当建筑师从既有的建筑语言中提取、转换、组合时,他是否早已在进行一种“AI式的计算”?换句话说,建筑的创作本身就是一种“拼贴”,如果“拼贴”意味着死亡,那么建筑师早已死去。

AI纪念碑:当技术成为终极风格

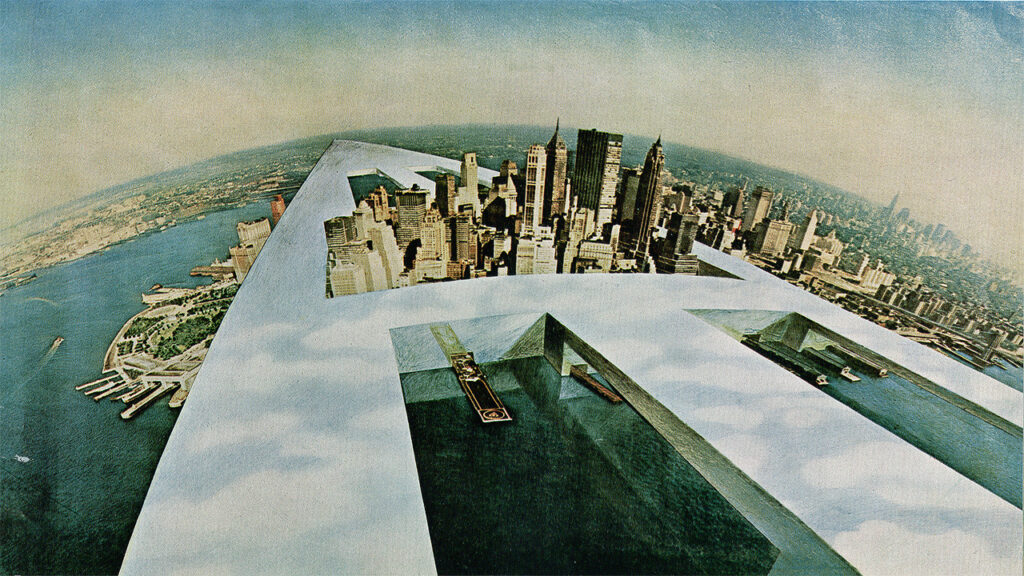

早在60年前,意大利有一个激进的建筑小组,Superstudio,他们并不相信现代主义带来的无限美好,反而提出了一种极端的未来设想——当技术发展到最终,人类的生活是否会被自己的创造物禁锢?

连续的纪念碑© Superstudio

他们在 1969年的作品《连续的纪念碑》中,以网格状的巨大几何体覆盖全球,从城市到荒野,一切都被规则化、秩序化、理性化。尽管当时还没有如今这样高级的 AI 技术,但他们已经在思考:当设计彻底由技术主导时,建筑是否还属于人类?

今天,AI 让这一切变得更加真实。如果 Superstudio 曾警示我们,人类终将被技术主导的系统禁锢,那么 AI 可能正在加速这个进程。AI 生成的建筑,像是新一代的“连续纪念碑”——它们同样超然于时间和风格,以算法为逻辑,以数据为形态,创造着一个看似千变万化、实则趋向同一的世界。

连续的纪念碑 ©Superstudio

我们看到的,真的是风格的丰富,还是另一种极端的趋同?当 AI 可以同时模拟哥特、解构、粗野主义,当每一种风格都变成可调用的参数,风格是否仍然存在?AI 的纪念碑,不再是对过去或未来的致敬,而是对自身无限生长的庆典——它不依附于某种文化,也不为特定的人群服务,而是成为技术自身的象征。

Superstudio 让“连续的纪念碑”成为寓言,提醒我们技术的尽头可能是新的桎梏。而 AI 纪念碑,则将这个寓言带入现实。当建筑成为算法的延伸,人类的创造性又该如何自处?

AI并没有杀死建筑师,AI只是揭开了建筑师“早已死去”的真相。我们以为自己在设计,但我们只是不断拼贴;我们以为自己是创造者,但我们只是规则的执行者。、

这并不是一个悲观的结论,而是一个新的布西耶。

如果AI是拼贴者,建筑师应该是什么?

AI时代,建筑师的未来在哪里?

“我们建造建筑,建筑反过来塑造我们。” ——丘吉尔

如果AI能够掌握建筑的拼贴法则,如果建筑师的角色本质上已经是一个数据筛选者,那么我们该如何重新定义建筑师的价值?或者说,在AI时代,建筑师应该成为什么?

AI建筑师©KOSTIKA LALA

电影中,AI的设计虽然精准,却缺乏温度;建筑师的坚持虽然固执,却无法真正超越时代的浪潮。那么,在现实世界,我们是否必须在“拥抱AI”和“坚守人性”之间做出选择?或者,这根本是一个伪命题?

未来的建筑师,将像一位策展人,而不是传统意义上的“创造者”

如果建筑的本质已经不在“创造”,而在于“解读”,那么未来的建筑师将不再是设计者,而是策展人。

想象一座现代美术馆,馆内展出的艺术品可能是文艺复兴时期的油画,也可能是AI生成的数码作品,甚至是随机生成的算法艺术。但决定展览如何呈现、如何与空间互动、如何让观众获得体验的,是策展人。

2009深圳世界之窗©Haibo Yu

建筑师将不再单纯“创造”建筑,而是组织数据、筛选风格、控制叙事,决定哪些建筑语言应该被组合、被突显、被演绎。

建筑师不再“画”建筑,而是“编辑”建筑,像电影剪辑师一样,在AI生成的大量可能性中,剪辑出具有意义的空间。

建筑师不再是“个人主义英雄”,而是“集体智慧的编排者”,在AI、使用者、历史文脉之间建立新的对话。

AI不会取代建筑师,但它会淘汰那些还以为自己是“造物主”的建筑师。未来的建筑师,必须是策展人,是导演,是解读者,而不是设计机器。

从建筑到体验,空间成为叙事媒介

当AI掌握建筑语言,建筑师的价值便不再是“建造”空间,而是“叙述”空间。

想象一下,为什么有些建筑让人感动,而有些只是冰冷的几何体?扎哈·哈迪德的流动曲线、安藤忠雄的光影戏剧、赫尔佐格和德梅隆的材料实验……真正打动人的,不是建筑的形态,而是它背后的故事。

让·努维尔阿布扎比卢浮宫光影空间© Luc Boegly & Sergio Grazia

AI可以设计一座符合所有参数的建筑,但它无法决定一座建筑应该讲述什么故事。

AI可以生成最精确的空间,但它无法回答“为什么这个空间是必要的?”

AI可以模仿建筑师的风格,但它无法理解建筑如何塑造人类情感。

未来的建筑师,必须成为“故事讲述者”,必须能够创造出具有情感、历史、文化深度的空间体验。否则,建筑就只是一个冷漠的算法产物,一座没有灵魂的玻璃幕墙。

AI辅助设计,建筑师掌控意义

今天,我们已经有了AI生成的建筑,参数化设计、机器学习优化的空间,甚至是AI自动完成的建筑施工图。但这些技术的本质,不是为了取代建筑师,而是将建筑师从重复劳动中解放出来,让他们专注于更重要的事情——空间的意义。

建筑新趋势©ma-studio

AI可以帮助建筑师生成无数种可能性,但最终选择哪一种,是建筑师的决策。

AI可以优化结构和材料,但决定建筑如何与历史、社会、文化产生联系的,仍然是建筑师。

AI可以“设计”建筑,但建筑师仍然要“思考”建筑。

未来的建筑师,必须掌握AI,像指挥家一样使用AI,而不是害怕被它取代。

AI不会消灭建筑师,但它会淘汰那些只会画图、不会思考的建筑师。

西班牙建筑师恩里克·米拉莱斯曾说他讨厌用电脑,因为它计算得太精准了。光影、比例、结构,一切都可以被推演到最“完美”的状态。但正是这种精准,让建筑丧失了它最有趣的部分——偶然性、不确定性,甚至是人与空间之间微妙的情感联系。

“永远”在建设中的圣家族大教堂©flickr

AI 的强大并不可怕,真正值得警惕的,是它的“完美”。当所有的建筑都被算法优化到极致,趋于标准化的“最优解”,是否反而失去了建筑的魅力?

或许,建筑的未来不是关于更先进的计算,而是如何在计算之外,留下一点不完美的空间,让真正的生活在那里发生。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|Jingyi

审核编辑|Jingyi

版权©建道筑格 ArchiDogs,转载请联系 media@archidogs.com

若有涉及任何版权问题,请联系media@archidogs.com,我们将尽快妥善处理。

https://www.archdaily.cl/cl/952905/el-regreso-del-superstudio-y-la-ideologia-anti-arquitectura

https://lalastudio.ca/the-evolution-of-architecture-ai/