01. 从混凝土废墟到永恒斗拱

当阿德里安·布罗迪在第82届金球奖上捧起“剧情类最佳男主角”奖杯时,他饰演的犹太建筑师拉斯洛·托斯仿佛从银幕中走出,向世界宣告着《The Brutalist》(《粗野派》)的野心——这不仅是一部关于建筑师的史诗,更是一曲献给“粗野主义”(Brutalism)的挽歌。

电影《The Brutalist》(《粗野派》)剧照

这部斩获金球奖最佳影片、最佳导演等多项大奖的作品,以214分钟的宏大叙事,将观众拉回二战后美国重建的狂热年代:裸露的混凝土墙体、粗犷的几何结构、对功能主义的极致追求,构成了一种被称为“粗野主义”的现代建筑风格。然而,正如电影中主角设计的政府大楼最终沦为争议废墟,现实中粗野主义建筑亦因“冷峻”“压迫”的标签被大规模拆除,沦为城市角落的“过时旧物”。

波士顿市政厅

但旧物的消亡是否意味着永恒的淘汰?粗野主义的命运却给出了另一种答案——波士顿市政厅的混凝土外墙虽被嘲讽为“核电站”,却在近年被年轻一代重新诠释为“未被驯服的野心”。这恰如中国传统建筑中的斗拱:作为木构体系的“旧物”,它因现代钢混结构的兴起而式微,但其力学智慧仍被解构为当代建筑的文化符号,甚至启发着参数化设计的结构创新。旧物的消逝,可能只是一场“休眠”。

02. 85件旧发明的消亡故事

最初是什么原因使它走向了消亡?

设计跟自然界的生物一样,像一台永远前进的优化机器,不断向着完美进步吗?这意味着物品的消失是因为自身不完善或不能够适应环境吗?

消亡之物给我们创造的这个世界带来了何种启示?是唤回人与世界相处的其他方式和可能性吗?

正是带着这些问题,多位重量级学者、艺术家、建筑师汇聚一堂,书写下了85件旧发明的消亡故事,集合成了这本《旧物录》。

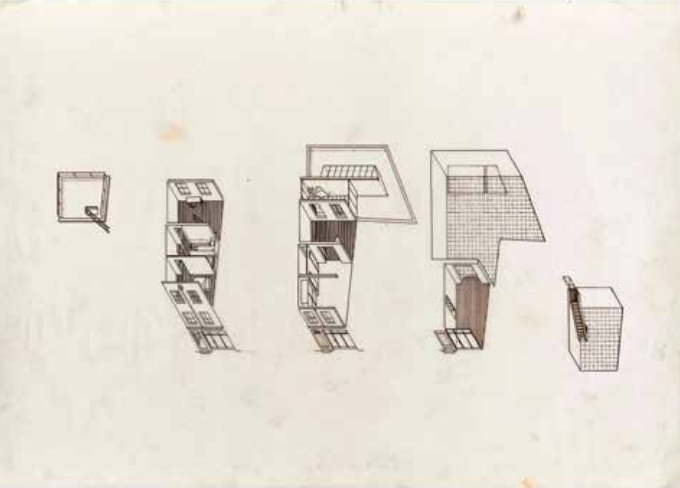

《红环、利特通和 CAD 迷你画图软件》插图。伦敦里森画廊的正等轴测图,建筑师托尼·弗雷顿,1984 年,描图纸墨水画,59.5 厘米 ×84 厘米。

“我们相信,研究消亡之物能给现在的世界提供很多参考。技术史的叙述往往关注创新,强调充满命运感的新奇和幻想,不太关心废弃之物或失败的探索。但本书认为,假如我们也思考一下进步的背面——矛盾、淘汰、意外、破坏和失败(这些都是现代化不可或缺的部分)——事物的历史会变得更为丰富。”

技术和设计的发展并不总是按部就班的线性进步,而是走走停停、迂回曲折、跳跃式前进,有时候又卷土重来。

03. 消逝之物何以重生

《旧物录》中的这些文章最引人入胜的地方在于,它提醒人们,消亡之物不仅代表技术,而且代表不同的思维方式、生产方式、与世界互动的方式,以及对身体、技艺、复制品、美、艺术、交流、运动、休闲、爱、阶级、文化身份、自然和人工智能的不同态度。

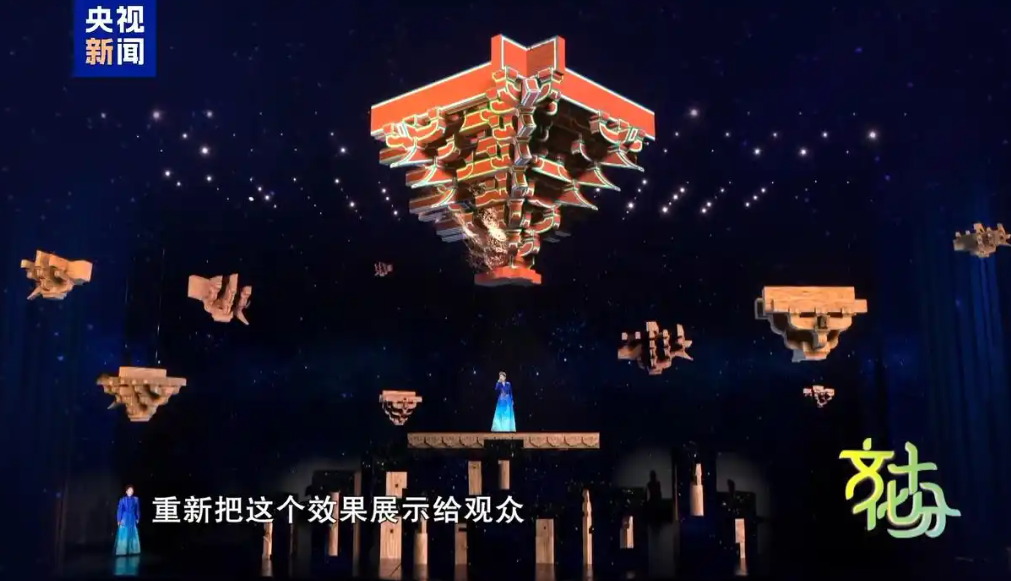

旧物的消逝从非终点,而是功能与意义的重构:粗野主义的混凝土废墟可以成为798艺术区的骨骼,斗拱风格出现在“上海世博会中国馆这样的样板建筑,抑或在获得普利兹克奖的中国建筑师王澍的创新设计中”。真正的建筑,从不在风格迭代中死去,而是在人类与空间的永恒对话中重生。

新旧交融的大运河杭钢公园 ©文沛

中国传统建筑创演秀《栋梁》在蛇年春晚的舞台上。

设计的“物竞天择”中,淘汰的只是形式,而灵魂总能在时空褶皱中找到新的寄生。最终,每一件消亡之物都体现了一种对未来的想象,即使物品本身被淘汰了,这些想象仍然向我们敞开着。

发文编辑|WenJin

审核编辑|Yibo

"/>

"/>

"/>

"/>