"/>

"/>

"/>

"/>

——2016年杰弗里·杰里科奖评委会

(2016 Sir Geoffrey Jellicoe Award Jury)

彼得·拉茨(Peter Latz)便是这些变革中的一位重要推动者。他对调和人地矛盾、糅合技术与艺术做出了巨大贡献,并对行业发展及诸多景观项目(尤其是棕地改造)带来了影响。这也让拉茨获得了2016年的SGJA荣誉。

从植物栽培到生态思想的萌发

1939年,拉茨出生于德国中西部城市达姆施塔特(Darmstadt)。那是一个“要大炮不要黄油”的时代,在此之前,德国社会运动推进了“人民公园”(Volkspark)的发展,普罗大众的诉求成为了规划目标,但伴随纳粹的一声炮响,万千理论偃了旗,新兴项目也息了鼓,保守主义再次盛行并一度占据主导。因此,早年的拉茨所见的“景观”多为断壁残垣、钢铁工厂,或仅仅是传统园艺。

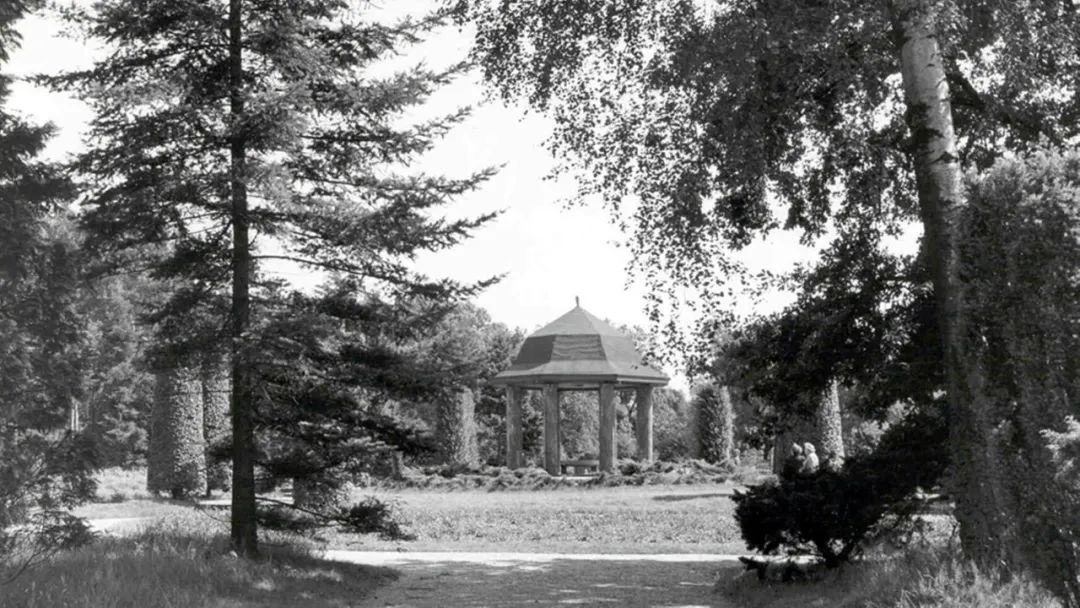

上图为德国的阿尔托纳人民公园(Altonaer Volkspark),公园包含了苗圃、游乐场、水上乐园等。德国的人民公园理念发展于20世纪初,注重城市人口对游戏和锻炼空间的需求,已不再只是停留于观赏与静养功能。© Bildarchiv der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt-Gartendenkmalpflege

相较之下,在其他地区,由G·E·赫特金斯(G. E. Hutchings)与C·C·法格(C. C. Fagg)倡导的科学、理性调查分析与生态构建正在逐渐取代弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)的自然拟态性设计(pastoral mimicry),人们对生态的认知在悄然改变。

纽约中央公园,是生态主义在景观领域酝酿的前奏,体现了奥姆斯特德“将自然引入城市”(landscape into cityscape)的思想,但其设计仍然基于“风景如画”(picturesque)式的意向 © Central Park Conservancy

拉茨夫妇开发的屋顶种植模块 © Latz+Partner

马尔堡大学医院屋顶上的花园 © Latz+Partner

此外,在北杜伊斯堡公园(Landschaftspark Duisburg Nord)中,考伯广场(Cowper Platz)前盛开的樱桃矩阵亦是拉茨植物栽培思想的绝佳体现。粗犷的工业美感与细密柔和的自然对比形成了令人难忘的风景,樱桃树中摇曳的果子似乎也在呼应着拉茨对果树的情愫。

北杜伊斯堡公园上盛开的樱桃矩阵 © Christa Panick

除了工业与自然的直接碰撞,北杜伊斯堡内还有着大量的自然与工业渗透的景色。伴随过去轰鸣的货车一并到来的,是异域植被的种子。它们在此处萌发,于特殊的土壤与环境下逐渐蔓生成斑块,毒黄色、锈红色、青绿色夹杂在一起,昭示着工业自然(industrial nature)的独特韵味,也极大减少了人工修复与传统栽植的成本。

在工业影响程度相当深的地方,利用特定的异国植物创造出别样的微景观 © Latz + Partner

一些植物的兴盛,与另一些植物的衰败,都是在自然的力量下发生的。拉茨放弃了与自然的对抗,转而促进生态的演替过程。这一设计理念的转变,也是依托于20世纪70年代后成熟的深层生态学(Deep Ecology)理论——人类不再以生态主宰者自居,对其他生命的让步使设计师看到了不同物种内在的价值与权利。而这一变革也使北杜伊斯堡公园的景观和生态系统不断变化与发展。

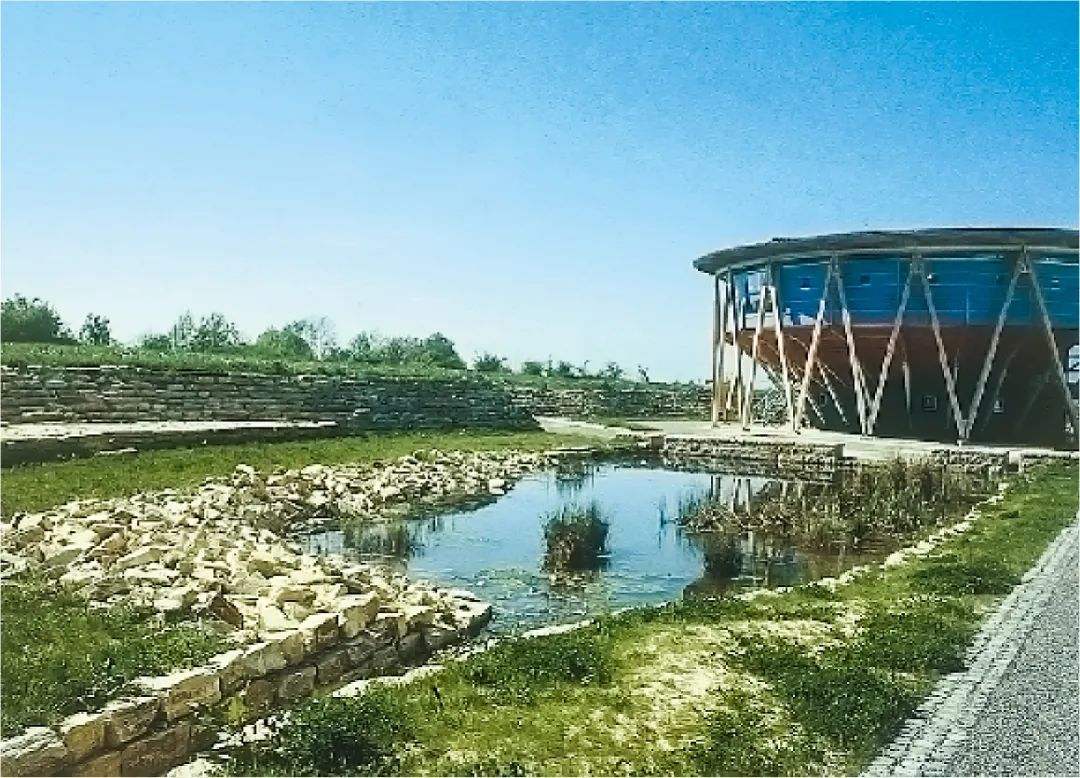

在1988年的学术之城乌尔姆(Ulm Science City)项目中,当地的典型材料石灰岩被用作挡墙与护岸的饰面:白色外观与湿生绿植形成鲜明对比,层叠或错落的结构则起到美化装饰作用;堆砌的石灰岩与红砖沟渠、坑洞、池塘呼应了石灰洞与炸弹坑的场所特征,从而唤起了人们对于环境与历史的双重认知。这一系列设计与地形植被的塑造构成了完善的雨水系统,进一步衍生为错综复杂但科学合理的生态廊道。

乌尔姆的雨水系统景观起到保护地下水源、促进生物多样化等功能 © Latz+Partner

材料的可持续性是拉茨的一项持久研究,对能源的利用与处理亦是他另一个重要课题。尤其是对于建筑的主被动式太阳能研究,更是其长期关注的重点。在卡塞尔大学(Kassel University)授课期间,拉茨便将一幢老房子的改造作为课题,通过“毛衣”保暖这一思路,运用玻璃表皮塑造温室,成功造就了一座拥有冬季花园的生态被动式建筑。

“毛衣”保暖概念运用于建筑改造中 © Latz+Partner

而后在慕尼黑工业大学(Technical University Munich),他又参与了新教学楼的实验性建造过程,进一步推进了主被动式太阳能的利用,并结合了屋顶与墙面绿化等研究。一系列的新颖课题还加强了学生对于实际建造过程的认知。这一联合了景观、园艺与建造的跨学科实践探讨影响了诸多大学的课程设计:从柏林联邦园艺展到维恩施蒂凡(Weihenstephan)校园建造都可以窥见学生参与实际研究与建造的机会。

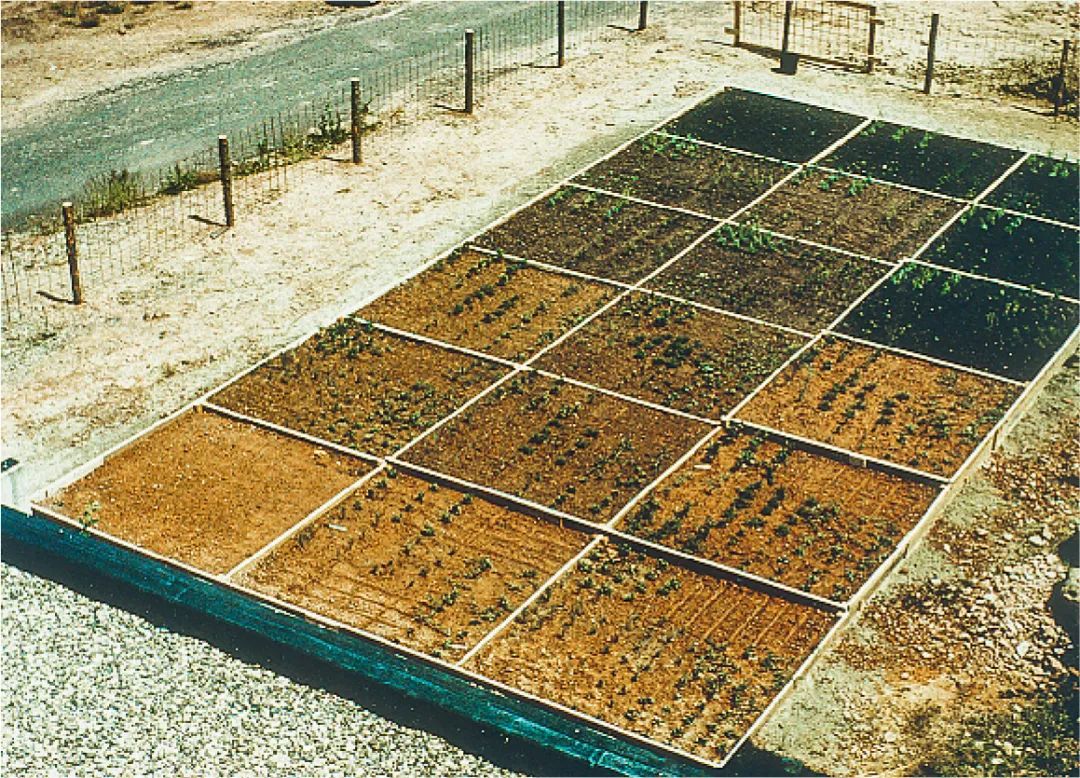

“里根斯堡亲近自然小花园(Regensburg Small NaturalGarden Plots)学生工作坊中,学生们体验了规划–设计–建造的全过程,使得设计成果不再终止于图纸,而这一经历正是拉茨想要传达的理念:“设计方法与建造技术紧密联系”。© Latz+Partner

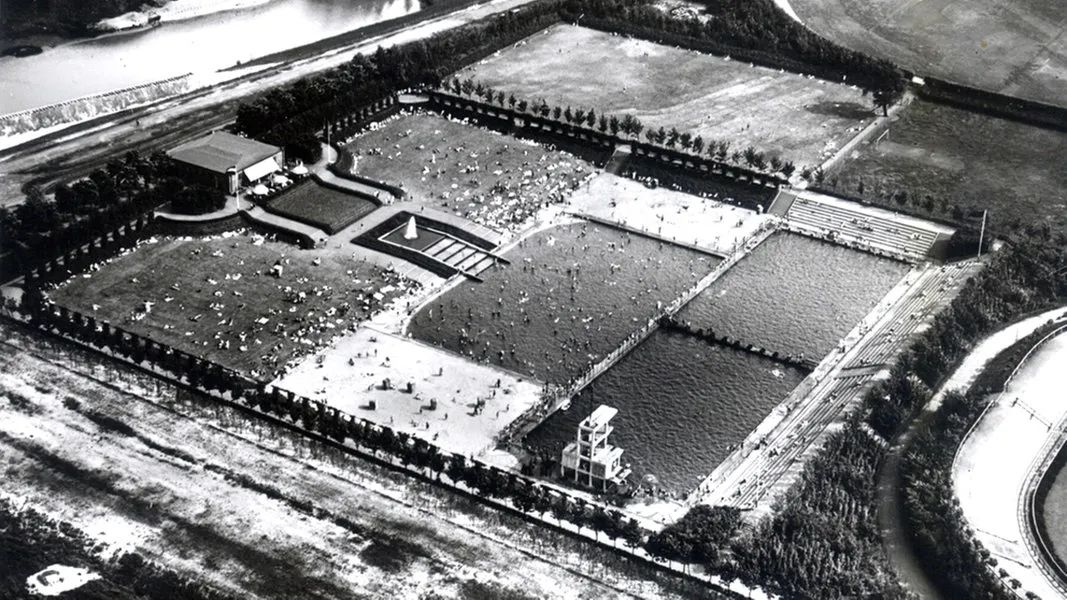

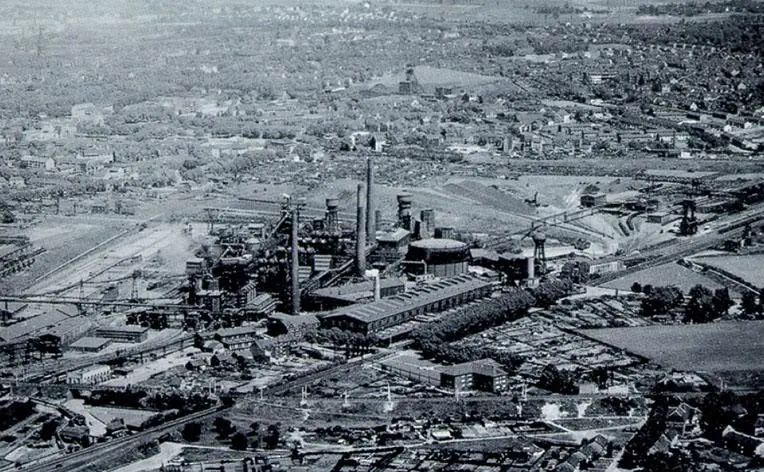

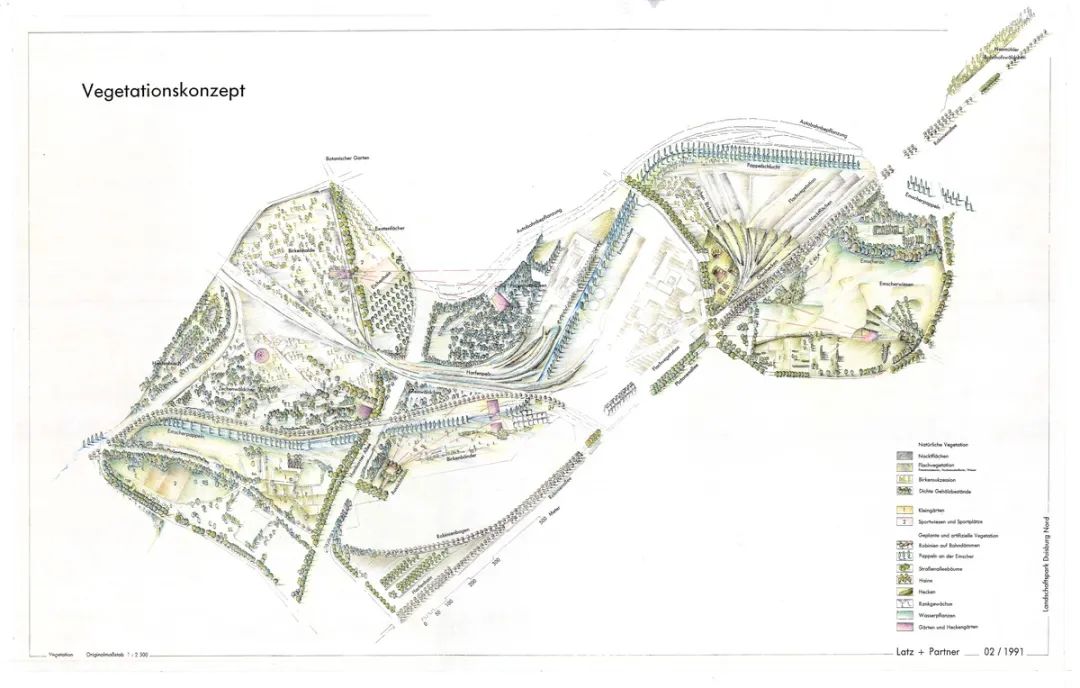

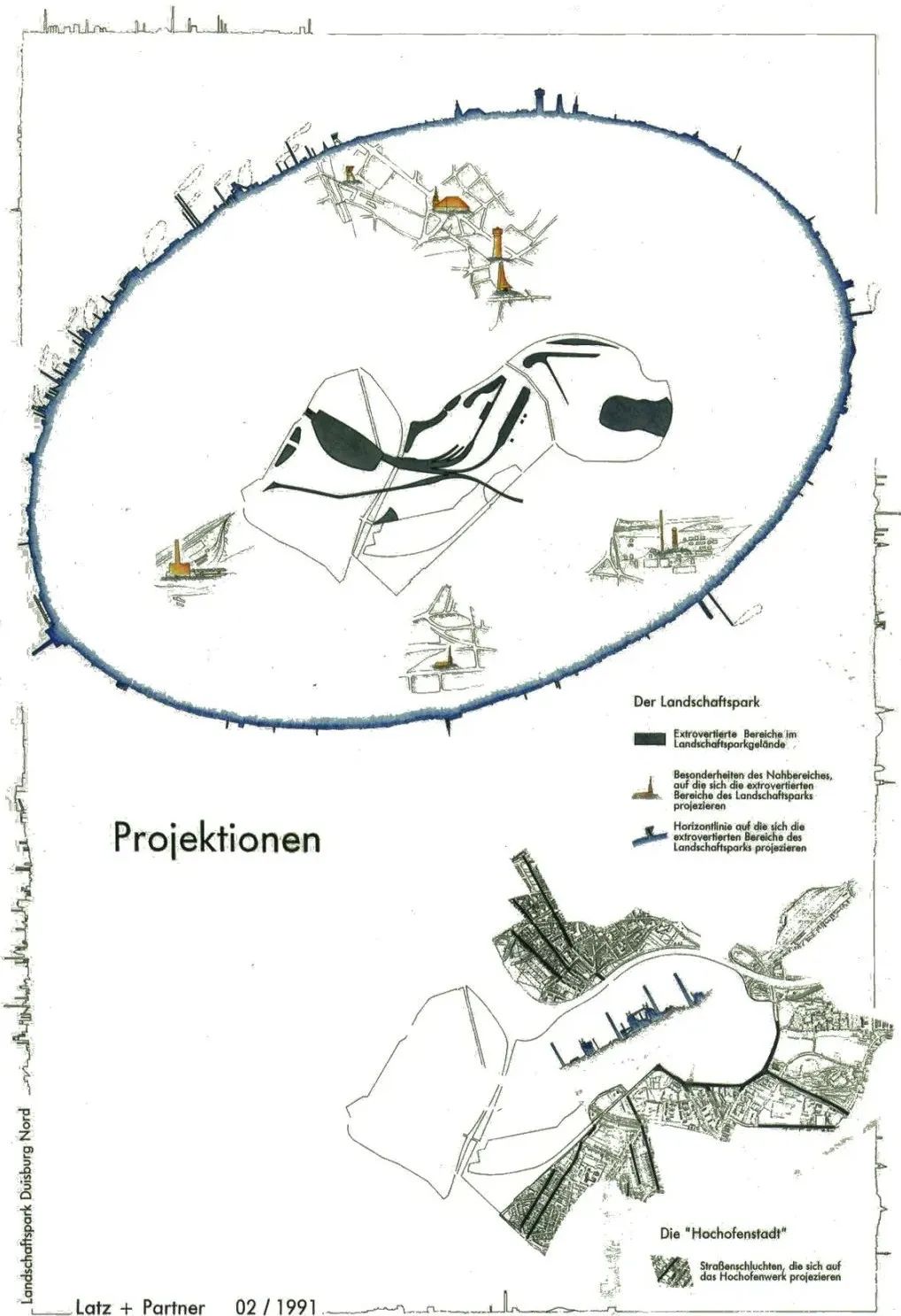

拉茨对材料循环和能源利用的重视,进一步发展为他的“最小干预”(minimal intervention)思想,这一生态设计(Ecological Design)的理念在前文所提的北杜伊斯堡公园中得到了极致体现。项目位于杜伊斯堡市北部,总占地面积约230hm2,建立于原蒂森公司(August Thyssen)的梅德里希钢铁厂(Meiderich Ironworks)遗迹之上。起初,由杜伊斯堡市在1989年举办了国际设计竞赛,而拉茨团队的方案在竞赛中脱颖而出。

1954年,北杜伊斯堡公园的前身梅德里希钢铁厂航拍图 © Archiv der Thyssen AG, Duisburg

建成后的北杜伊斯堡公园鸟瞰 © fiylo Germany GmbH

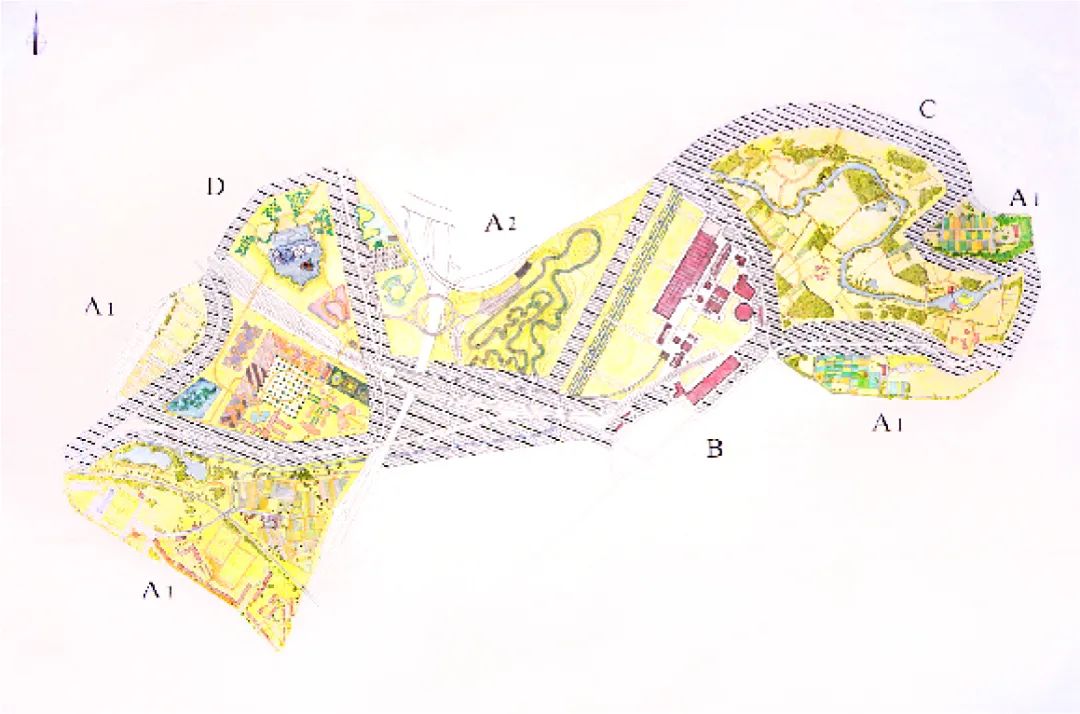

其实,“最小干预原则”(minimal intervention principle)最早是由法国景观设计大师伯纳德·拉索斯(Bernard Lassus)与卢修斯·伯克哈特(Lucius Burckhardt)共同构建的。有趣的是,拉索斯也参与了此次竞标,他从该地区不断流失的人口问题出发,拟定设计主题为“前天、昨天、今天、明天”(The day before yesterday, yesterday, today and tomorrow),以前工业、工业、当下、未来划分为不同区域,期望将人们的日常休闲时间延伸至公园中。

拉索斯的平面规划方案 © Bernard Lassus

拉茨的园区平面图,几乎保留了所有工业遗迹的结构与框架 © Latz + Partner

在拉索斯方案中A区为邻里公园,B区为工业保留园,C区则计划重现工业化之前的埃姆舍河(Emscher)景观,D区为展望未来的研究区域。游历整个公园将如同进行了一场时间旅行。方案确实令人着迷,但为了实现这一宏大目标,“最小干预原则”无疑成为了空谈。相较之下,拉茨团队则深入贯彻了这一原则,并在他们对场地原有特征的尊重上得到了充分体现。拉茨团队认为工业遗迹是这片地区以及该区域历史中不可忽视的重要组成部分,也是这片土地的场所特征,因此大胆地将工业遗存尽可能地保存了下来。

如在公园内的河道修复中,拉索斯以及绝大部分学者认为河道应当恢复为曾经的蜿蜒曲折,拉茨却坚决否定了这种“伪自然”意象:重建河道两侧污染严重的土方并没有什么实质收益,但将其作为文化进程来诠释却可以丰富场地内涵。如今的河水,80%以上来自于街道、屋顶的雨水。而雨水的净化过程则渗透进工业遗存中:弃用的沉淀池等成为植栽沉淀净化装置;压碎机高塔上的风力泵将水抽起并从高处灌入河中,从而增加了河水的含氧量。这样一套充分利用场地特征的人造系统,通过技术手段、依循生态原理,轻巧地实现了自然化过程。

风力泵 © Tourismus NRW eV

水灌入河中,增加含氧量 © Latz + Partner

为此,拉茨将由过去垃圾山运送和堆放模式形成的山顶凹地改造为景观绿洲,并结合生态技术隔离沼气等污染物,并回收未受污染的雨水,同时充分利用山体边侧河道挖方的河床土壤来加固山体、填埋垃圾。

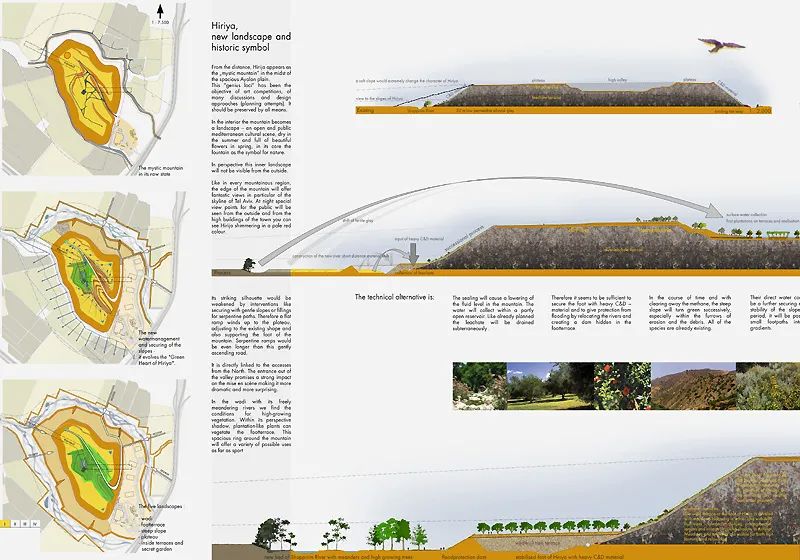

2004年赫利亚山改造国际竞赛中拉茨团队的设计文件 © Latz + Partner

赫里亚山填埋场改造鸟瞰,景观亭为眺望城区提供了绝佳视角 © Ariel Sharon Park Company / Duby Tal, Albatros

赫利亚山顶绿洲 © Kobi Li

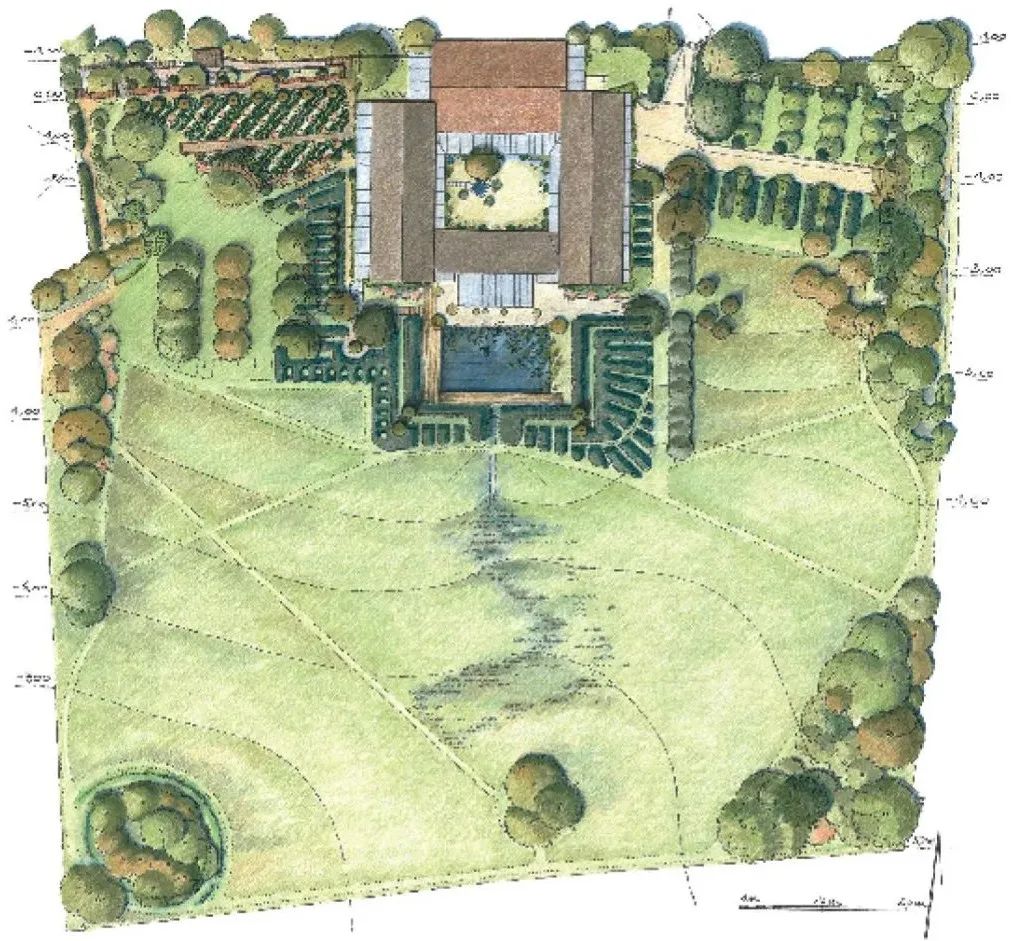

1990年,拉茨与妻子在弗莱辛市(Freising)购置了一块100hm2的土地和一座百年老农舍,终于拥有自己田地的拉茨迫不及待地开始进行各种形态结构尝试。他的妻子安娜莉萨·拉茨(Anneliese Latz)笑称这里是“彼得的试验田”。

经拉茨改造的的庄园兼具私宅与工作室的作用 © Latz+Partern

在这片田地中,拉茨基于矫饰主义尽情地对院子里的角木进行修剪,塑造出“横看成岭侧成峰”的视觉形态。除修剪外,拉茨还进行植物组合,如将玫瑰与各种开花植物暗藏在富于结构感的花圃中,以消除冬季玫瑰的枯败感并增加夏季惊喜。

精心修剪并搭配丰富植物组合的花圃 © Latz+Partern

而这样有着很强结构感的形态在北杜伊斯堡中亦有运用,如奇幻的“煤仓花园”(Bunker Gardens)。拉茨团队利用特殊方法将厚实混凝土墙切出别致的入口小门,穿过粗糙的墙壁便能看到精致的园艺设计,曲折有力的修剪树篱,中间夹杂着的自由生长的灌木,配合墙壁的爬藤在不同季节构成不一样的画面。

煤仓花园 © Latz+Partern

同样,类比“圣林”(Sacro Bosco)花园中光怪陆离的雕塑,北杜伊斯堡公园中其他那些“冷却”的装置正如沉睡的巨龙一般,循着这一线索便能读到一串叙述工业变革的故事,甚至当人们去攀爬、去穿行时,还能一探工业结构的美学与原理。

“圣林”花园 © UniversalImages Group

如雕塑般的工业遗迹 © Gustav Sommer

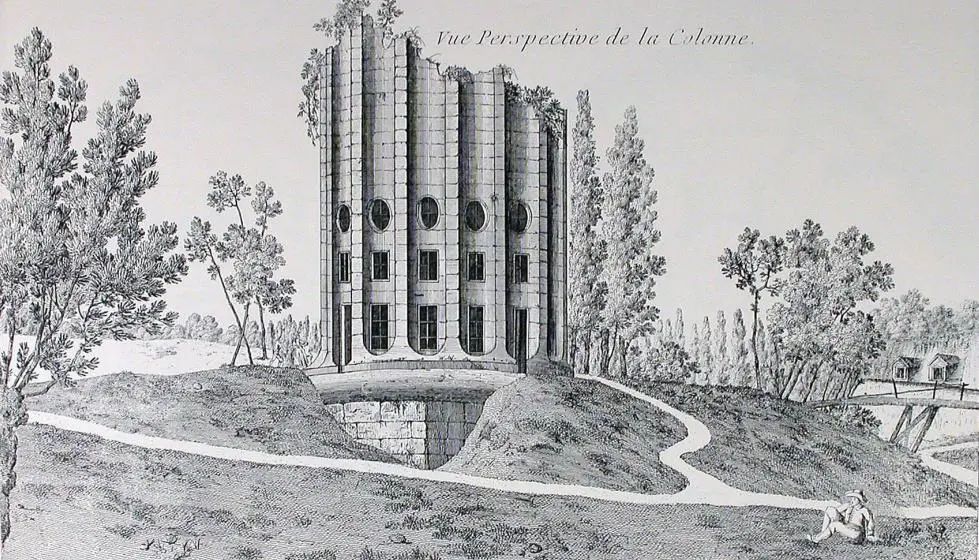

人们似乎都能感知到这些工业遗迹废墟所营造的一种氛围。事实上,这种氛围可从“感伤主义花园”中寻到踪迹:这种花园表征了一种从古迹审美到工业审美的转变,面对衰败的构筑物时,人们会沉湎往昔,并对记录着文明发展却已逐个消散的地标产生缅怀之情,这份对时代更迭燃起的惆怅,正是工业遗迹使人怀旧,并产生审美乃至改造的核心。因此,可以说,正是拉茨对工业结构的保留与利用,塑造了人们对这片场地历史与文化的解读。

属于自然式园林的莱滋荒漠林园中的点景建筑体现的古迹审美与感伤主义 © PBA Galleries

工厂排气口遗迹 © Michael Latz

隧道顶部经过翻修支撑起一个屋顶花园。隧道的坡道在此转向并从巨大的混泥土墙中穿墙而过 © Latz+Partern

拉茨曾强调过:只有充分了解园艺史,才能积极推动、持续创新。同时,依托于对生态原理与人类环境的认知,他所塑造的景观之美,与传统的风景园林之美有着千丝万缕的联系,却又具有截然不同的气息。

工业结构与当代需求的矛盾统一

生态学的运用与美学的探索为设计带来了变革,也调和了人地矛盾,这是一种景观范式的转变,也是新环境美学的诞生。而促成这一变革的,却不仅是技术与美学层面,还有着更深层次的哲学思考。在拉茨的哲学理念中,设计是一种信息层(layers of information)的重组与发明。而理解拉茨所说的信息层,则需要从结构主义(structuralism)出发。

自慕尼黑工业大学毕业后,拉茨在亚琛工业大学(RWTH Aachen University)学习生态知识与城市改造。时值德国产业结构转型,工厂关闭、棕地弃置,他接触了大量鲁尔区的改造课题。而当时,结构主义学派也正逐渐盛行于欧洲学术界。这一学派的主要观点“任意社会文化经验的背后都有着一组关键性的结构系统支撑其意义的构成”,该思想与拉茨的设计理念不谋而合:景观的形式、特点、意义的呈现,均由其背后相互缠结、意义丰富的信息结构支撑,因此必须通过对这一信息结构系统性的掌握、解析,并用符合其诠释逻辑的方法进行重构。

西雅图煤气厂公园鸟瞰 © TIA

在此,可将理查德·哈克(Richard Haag)的西雅图煤气厂公园(Gas Works Park)作为对比。同样是反对粗暴的拆除、伪造的自然;提倡接纳旧时痕迹、运用生态原理处理污染。煤气厂公园(1976)与北杜伊斯堡公园(1990s)有着诸多相似之处,所以前者也常被认为是后者的前身,但是,拉茨当初还未听闻哈克的设计,因此,二者更像是顺应并推动了行业理念在各自时代发展的递进关系。而拉茨的信息层理念又较前者拥有了更为长远的探索:北杜伊斯堡公园将整个工业结构最大化地保留,煤气厂公园却由于时代局限,遗憾地拆除了大部分结构,这也使得二者在对工业遗迹的解读上存在较大差异。同时,拉茨的设计完美诠释了景观这一人造结构,如何依据生态学原理实现自然化的过程(natural process),而在煤气厂公园中,生态修复与工业遗迹两个层面被完全剥离,并在之后的30多年间经历了多次因污染反渗而关闭重修的事件。

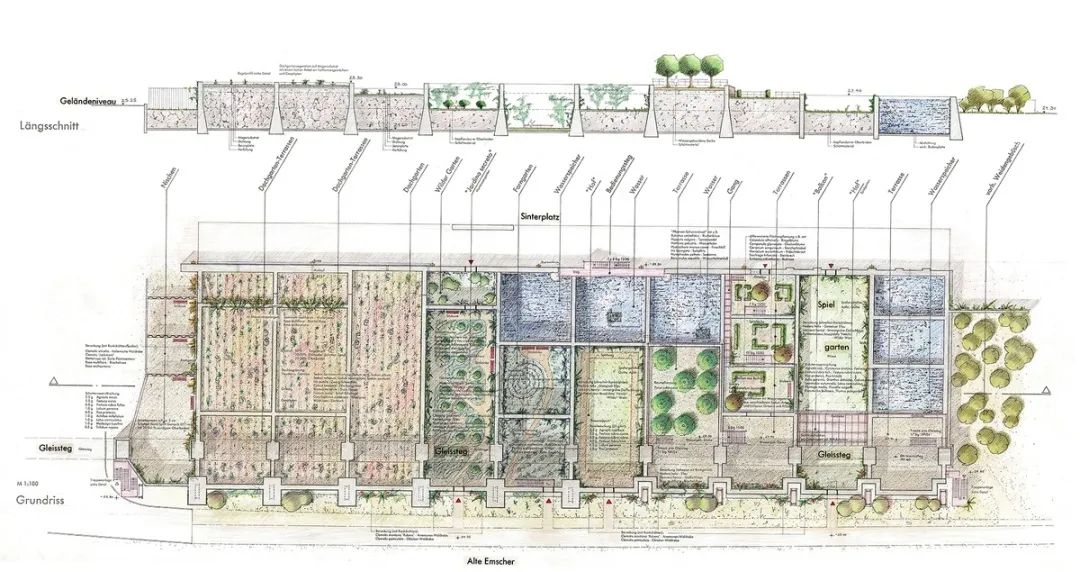

乌多·维拉赫(Udo Weilacher)评价煤气厂公园庞大的机械遗迹虽然极富雕塑感,传达出另类的美学,但由于孤存于田园牧歌式的环境中,最终沦为了单纯的纪念物。在杜伊斯堡公园,设计师则充分利用了工业的每一寸遗留,将一个过去的事物以及它完整的框架逻辑保存了下来,形成了完备的公园水循环系统、体验丰富的散步道系统、结合原有结构的活动区和极具特色的铁路公园和高架步道。

北杜伊斯堡公园工业遗迹的多维度缜密重组 © Michael Latz

拉茨对公园整体的各个结构层的分析 © Latz+Partner

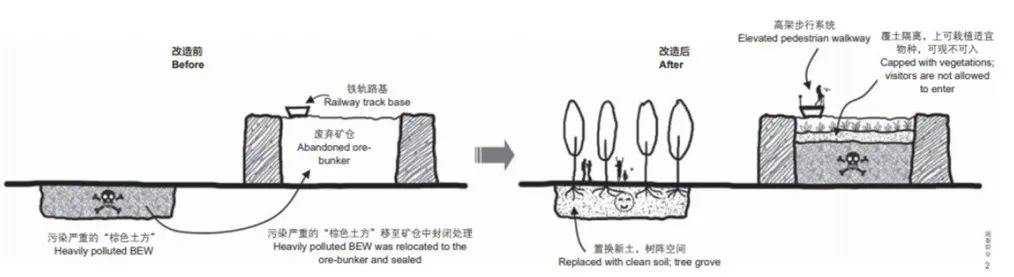

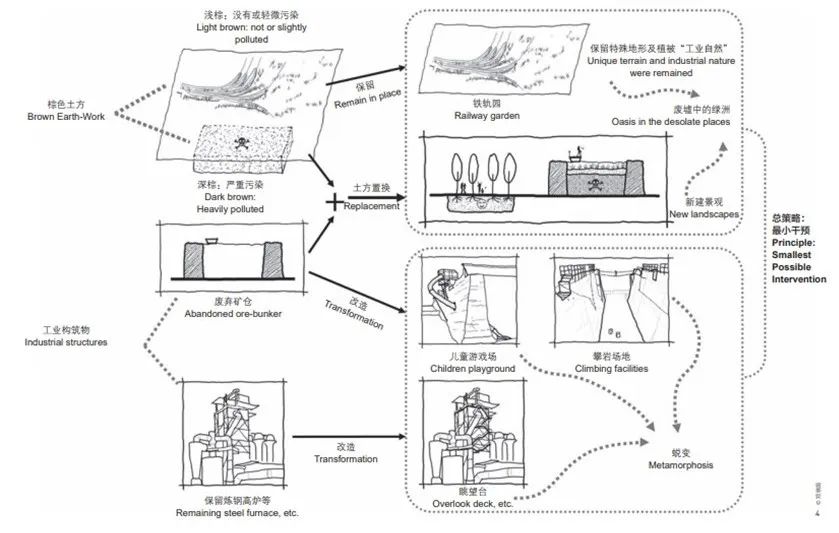

同时,拉茨将这一完整的结构设计嵌合于生态学原理和社会功能上。在生态修复方面,工厂原有的结构成为了封存污染物的容器,结合遵循原有工业语言的沥青将之密封;借助各种机械装置提供水质净化功能,同时又将其塑造为景观地标;利用特定的异域植物吸收土壤中的污染元素。

北杜伊斯堡棕色土方的处理充分融合进现有结构中,并发挥出各个事物的潜力 © 郑晓笛

拉茨团队手绘的填埋方案与植物配置 © Latz+Partner

在社会功能方面,拉茨对原有结构层的改造近乎于是一种“四两拨千斤”手法。他对各种煤仓高墙、蓄水装置、高架铁轨等进行了一系列轻巧改变,使得这些结构依然清晰存在,但获得了新的可能性,诸如攀岩、潜水、巡游等活动与工业遗迹完美融合,这也是“人民公园”理念的延续。整个公园的功能仍在不断发展,它解决了土地衰退带来的就业、居住与经济问题,为整个城市区域提供了全新的体验、激活了当地的发展模式。这是一种公园与环境互动共促的状态,正如拉茨所说,景观是动态发展的,而非一组静态巅峰集群。

高架铁轨变更为步道,能穿越谷仓花园,远眺风景 © Latz+Partner

金属广场呈现出工业粗糙又有力量的肌理与结构,成为人们活动的聚集点 © Latz+Partner

金属广场呈现出工业粗糙又有力量的肌理与结构,成为人们活动的聚集点 © Latz+Partner

将遗迹、环境、活动、风景等,依据历史发展、生态学原理、社会结构、美学艺术进行细腻重构、相互交织,缔造了拉茨异常低调却又耐人寻味的设计风格。正如北杜伊斯堡公园与港埠岛公园,初期并不为大众所接受,甚至遭到业内人士的批评。然而,随着时间推移,人们才逐渐体会到设计中丰富的信息层所带来的别样感受。

结语

任何一位大师的成长都绝不仅仅凭借聪明与运气,拉茨的设计成就来源于他童年艰苦的生活经历、来源于20世纪生态学理念从理论到哲学的全面发展、来源于产业革命与社会变革的需求,也来源于对过往景观理论的掌握与积累。他将技术、艺术、社会功能、历史文化、心理体验等不同层次相融,塑造了新生态景观,推动了景观行业发展;他通过综合科学与美学,调和了人地矛盾,促进了城市转型,并给未来城市发展带来了新的可能性。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|Wenjin

审核编辑|Wenjin

本文经授权转载自公众号 景观设计学前沿

若有涉及任何版权问题,请联系media@archidogs.com,我们将尽快妥善处理。

Reference:

Weilacher, U. (2007). Syntax of landscape: the landscape architecture of Peter Latz and partners. Walter de Gruyter.

王向荣. (2001). 生态与艺术的结合--德国景观设计师彼得· 拉茨的景观设计理论与实践. 中国园林, 2(0), 0.

于冰沁,田舒&车生泉. (2013). 生态主义思想的理论与实践——基于西方近代风景园林研究.中国文史出版社.

Lubow, A. (2004). The Anti-Olmsted. The New York Times, 47-54.

De Beden, L., Wilkie, K., Andersson, S., Latz, P., Benthem, R., Ellison, M., . . . Cole, D. (2000). Reviewing the Landscape: Statements by Twentieth-Century Landscape Designers. Garden History, 28(1), 2-16. doi:10.2307/1587116

ZHENG. Interpretation on Duisburg-Nord Landscape Park Through the Lens of“Brown Earth-Work”. Landsc. Archit. Front., 2015, 3(6): 20‒29