1989年,日本经济泡沫达到顶点,东京的土地价格飙升到一个匪夷所思的程度。据统计,当时仅东京皇居的地价,就相当于整个加州的总价值。有经济学家甚至惊呼:“卖掉东京,就能买下整个美国!”这一数据并非空穴来风。1989年,日本全国的地价总额达到了2000万亿日元,是当时美国全国土地总价值的4倍以上。这种惊人的泡沫,使日本人一度相信,世界已经进入了“日本时代”。然而,仅仅几年后,泡沫破裂,日本经济进入了“失去的三十年”,再也没有回到那个高光时刻。日本泡沫经济的崩溃不仅改变了这片土地的经济格局,也深刻影响了建筑行业。20世纪80年代,日本建筑行业曾是全球的典范,东京、京都的摩天大楼犹如繁星点点,而其他城市也纷纷迎来了各类壮观的建筑项目。但谁也没能料到,繁荣过后的泡沫注定要破裂。如今,回望历史,我们不禁会想:中国建筑行业是否也正在走上同样的道路?是否也正在经历“泡沫崩塌”的前奏?

日本泡沫经济

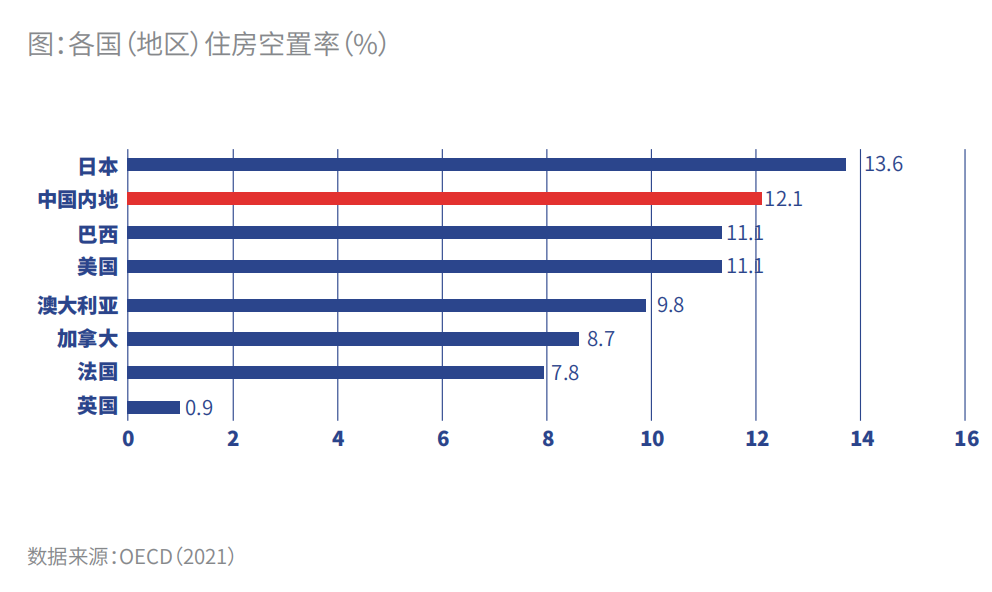

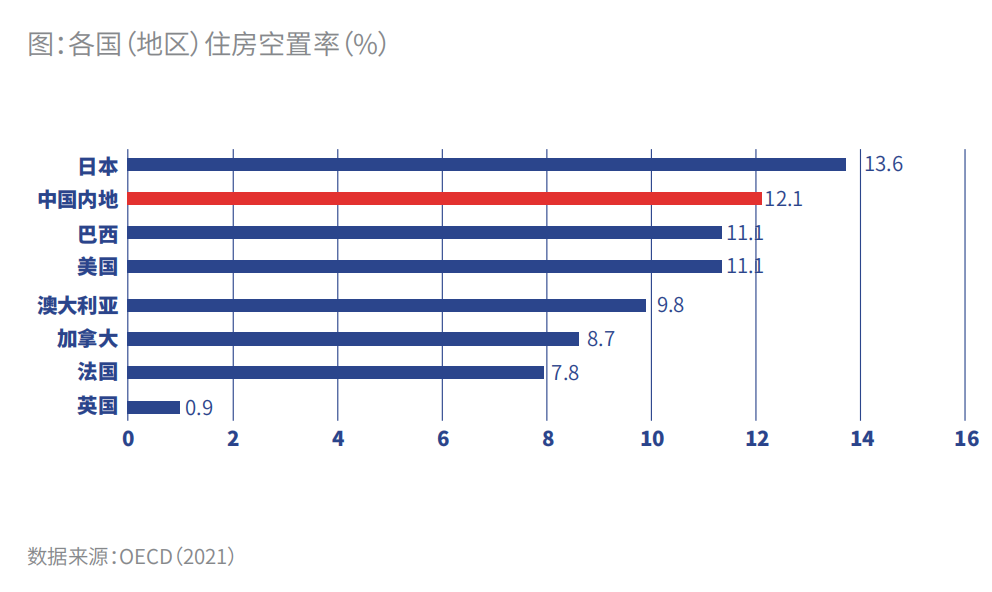

这一问题并非无的放矢。从中国近年来的城市化进程,到建筑行业的高速发展,再到如今出现的空置楼盘和“鬼城”现象,建筑行业的潜在危机已然显现。市场的暴涨正在让一些城市变成无声的“空壳”。曾经的宏大规划和辉煌建筑,开始面临着过度开发、资源浪费和社会功能空洞化的风险。

昆明市呈贡区“鬼城”©Shutterstock

但正如日本的历史所证明的那样,经济下行并不意味着终结。或许,危机也正是转型的契机。如果中国能够从日本的经验中汲取教训,建筑行业完全有可能避免走上“失去的三十年”的老路,迈向一条创新、可持续且充满活力的未来之路。

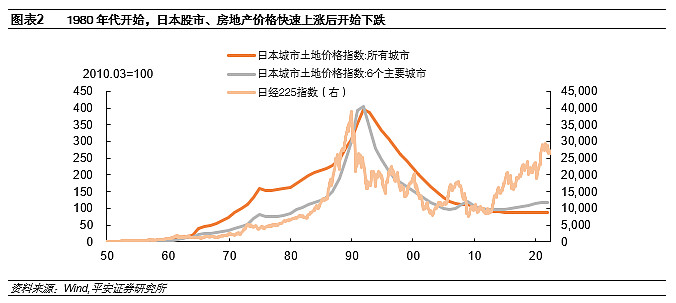

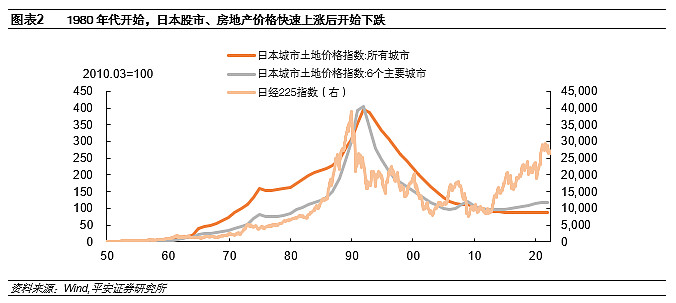

日本经济在经历了1980年代的极速增长后,迎来了泡沫经济的爆发。那时的日本,几乎每一座城市都充满了现代建筑的雄心壮志,东京的摩天大楼如雨后春笋般拔地而起,房地产和股市的价格飞涨,建筑行业一度迎来了黄金时代。然而,这种“繁荣”背后却潜藏着巨大的风险。当泡沫最终破裂时,日本经济陷入了漫长的低迷期,“失去的三十年”也随之成为经济史上的一个警示。

在此背景下,一本深度剖析日本经济衰退的力作《失去的三十年:平成日本经济史》应运而生。本书作者是东京大学经济学博士野口悠纪雄,曾在东京大学、早稻田大学等多所知名高校担任教授,并长期从事日本经济结构、金融体系及创新经济的研究。他以深入浅出的分析和精准的数据解读,在日本经济学界享有极高的声誉。

野口悠纪雄

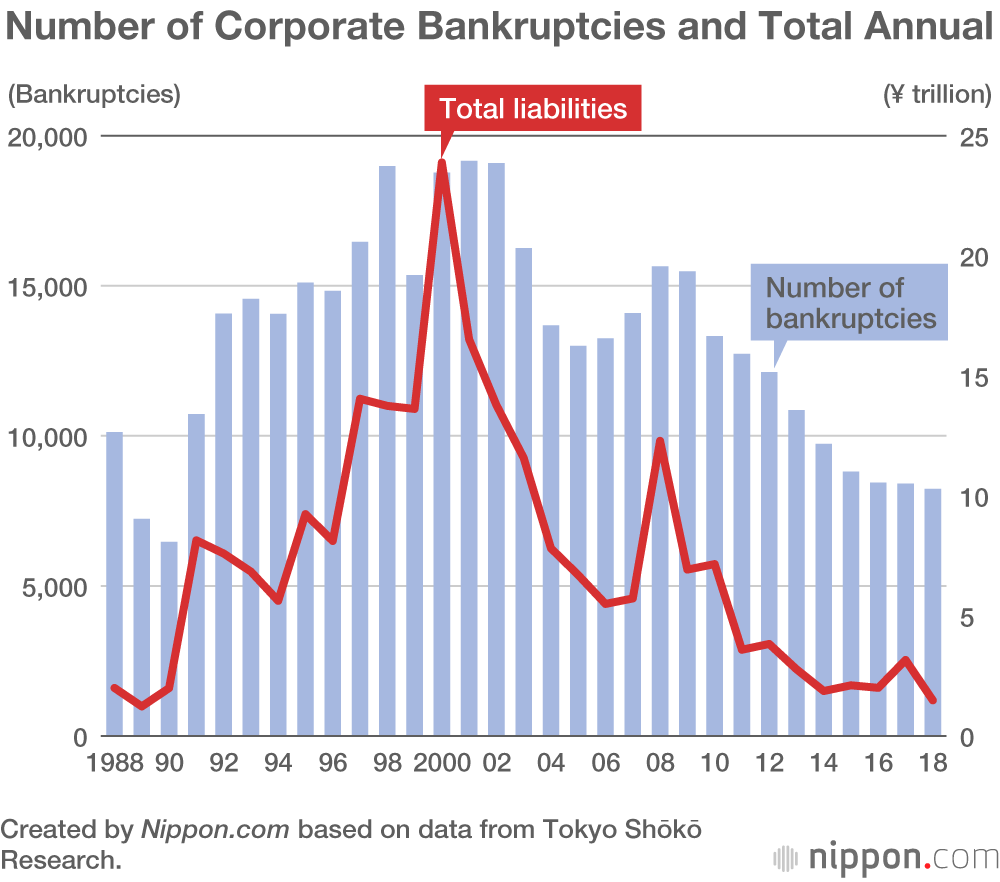

本书聚焦于日本从20世纪80年代末泡沫经济破灭后,经历长达三十年经济停滞的全过程。平成时代(1989—2019)原本被寄予厚望,但日本经济在这一时期却陷入了长期低迷,GDP增长缓慢、通货紧缩、房地产市场崩盘、金融机构接连破产,甚至出现了“失去的二十年”被延长为“失去的三十年”的局面。书中通过详实的数据和案例,深刻剖析了日本政府在应对经济危机时所犯的错误,如银行坏账处理不当、财政刺激政策失效、人口结构老龄化等。

日本房价在80年代后经历了快速增长,随后又迅速衰减

在这本书中,作者深刻探讨了日本泡沫经济后的长期衰退,揭示了经济转型和社会变革的复杂过程。这一历史事件为我们提供了重要的借鉴,尤其是对于中国建筑行业的未来发展具有深刻的启示。日本的建筑行业在泡沫经济期间迎来了前所未有的增长。东京、横滨、大阪等大城市的房地产市场如日中天,土地价格和房产价格几乎每天都在上涨,建筑项目如雨后春笋般涌现。许多建筑公司和房地产商过于依赖这种“虚假的繁荣”,盲目扩张,忽视了市场的供需平衡。

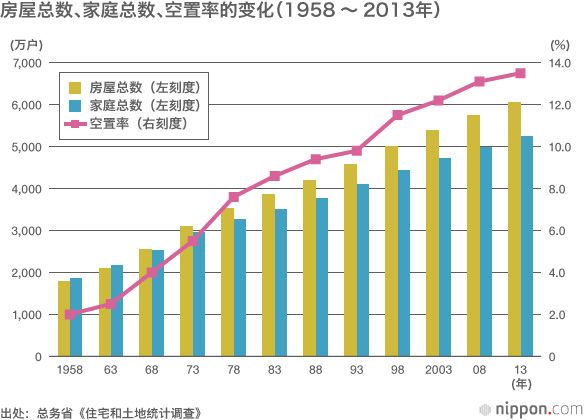

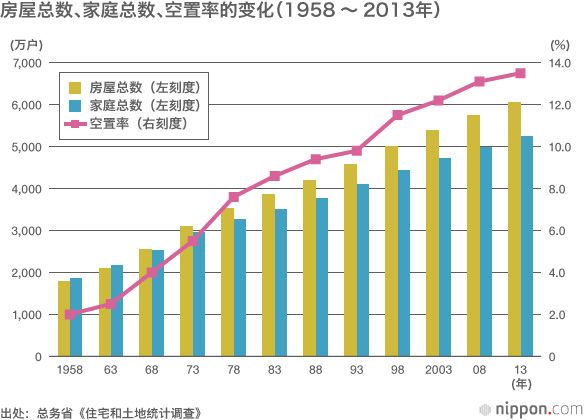

住宅和土地统计调查 ©nippon

然而,随着泡沫破裂,房地产市场的需求骤然萎缩,这些项目在市场需求不足的情况下成为了沉重的负担。大量房地产开发项目无法找到买家和租户,造成了巨大的经济损失。日本的许多“空壳城市”和空置楼盘正是这种过度开发的结果。建筑行业的不理性发展,使得原本应当成为经济增长动力的建筑项目,转而成为了压倒经济复苏的沉重包袱。对于中国来说,近年来的城市化进程和建筑行业的高速增长,似乎正在走上类似的道路。随着人口红利的逐渐消失和土地财政的依赖,很多城市出现了空置率高、房地产过剩的问题。从一线大城市到部分二三线城市,空置楼盘成为了显而易见的现象。如何避免在高速度扩张的过程中,陷入过度开发和市场饱和的困境,成为了中国建筑行业面临的首要问题。

©OCED2021

©贝壳研究院

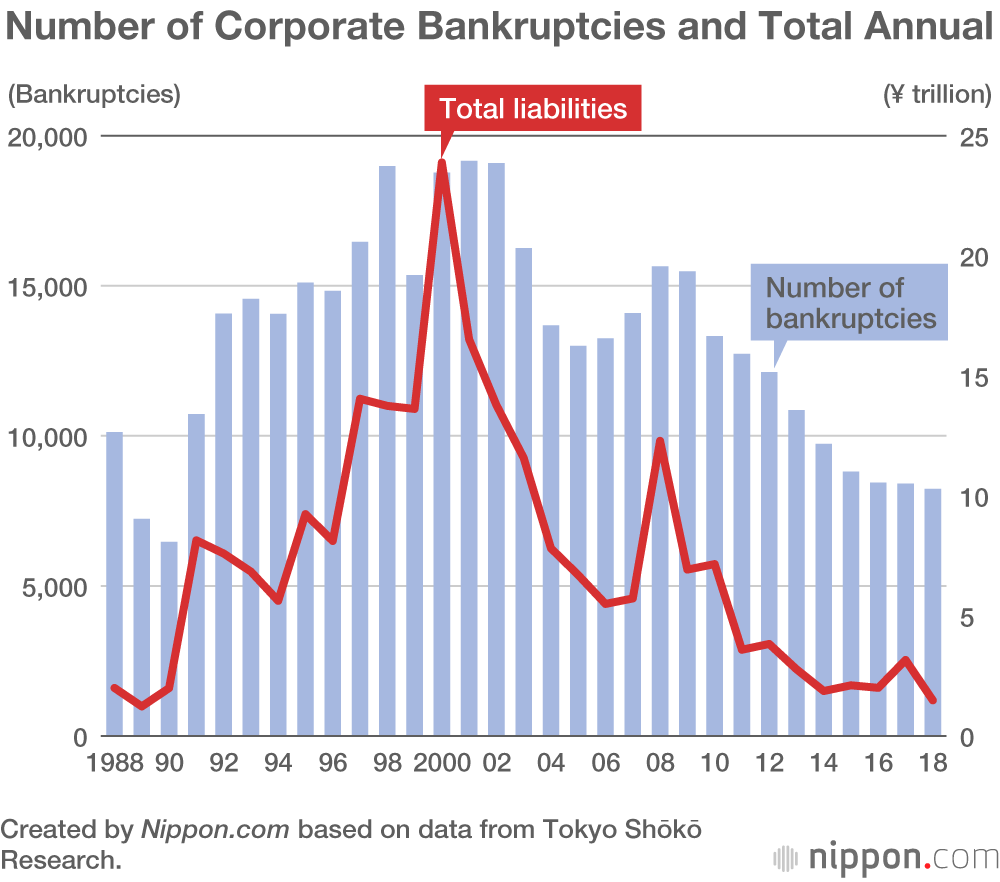

泡沫经济破裂后的日本,政府的应对措施可谓缓慢而迷茫。日本政府曾试图通过一系列政策措施来应对房地产市场的危机,但由于政策的滞后性和不够精准,未能及时调整经济结构,反而加剧了泡沫破裂后的负面效应。

泡沫经济影响下的日本破产企业数量激增 ©nippon

在经济高速增长的背景下,政府通过土地政策、贷款优惠等手段,推动了建筑行业的繁荣。然而,当泡沫破裂后,这些原本旨在促进经济增长的政策,却未能及时转型。大量建筑项目的过度开发不仅造成了市场供大于求的局面,还导致了房地产市场的崩塌。日本的建筑行业陷入了长期的低迷,建设项目的空置率激增,甚至影响到整体经济的恢复。

泡沫破裂导致大量建筑企业相继破产 ©konichivalue

中国目前的建筑行业是否也面临类似的挑战?在一些地区,地方政府为刺激经济发展,仍然大力推行房地产开发和基础设施建设,然而这些政策是否真的符合市场需求?当经济增速放缓、房地产市场遇冷时,这些曾经的“刺激政策”会不会成为负担,进一步加剧过剩问题?中国建筑行业如何调整政策,避免日本所经历的结构性危机,成为亟待解决的问题。《失去的三十年》揭示的一个重要教训是:当经济泡沫破裂后,如何重塑市场理性、推动经济和建筑行业的长期发展,是摆脱困境的关键。日本在经历了长期的低迷后,终于通过一系列结构性改革,逐步恢复了经济的稳定。尽管这段时间漫长且充满挑战,但日本的经验也让我们看到了经济衰退中的机遇。

Toranomon Hills(虎之门之丘)©Ingenhoven

尤其是在建筑行业方面,日本通过对房地产市场的严格监管、对过剩建设项目的改造,以及对新型城市规划的推动,逐步实现了行业的复苏。虽然泡沫破裂带来了长达数十年的痛苦,但从中日本也总结出了如何更为理性地发展建筑行业的经验。今天,日本的建筑行业已逐渐从过去的困境中恢复过来,转向更加注重可持续性和社会价值的方向。

Toranomon Hills(虎之门之丘)©Ingenhoven

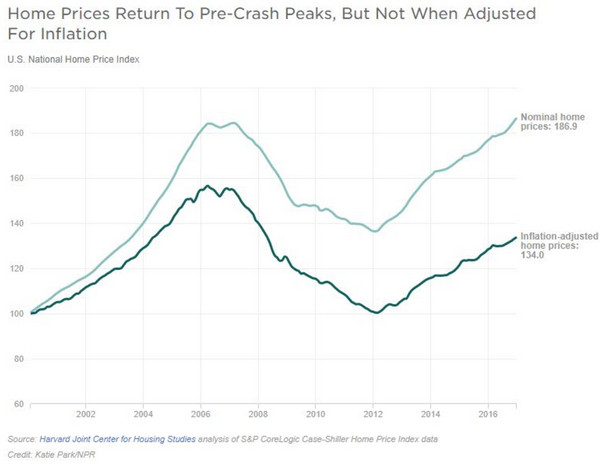

而在世界经济史上,房地产泡沫的破裂从来都不是个例。除了上文提到的日本外,美国、欧洲、东南亚、南美等地区都曾经历过类似的繁荣与衰退周期,每次泡沫破裂,建筑行业都成为首当其冲的受害者。然而,纵观这些地区的经验,不难发现一些国家陷入了长期低迷,而另一些则找到了新的发展路径。而我们今天又是否能够从全球经验中找到适合突破口?回到2008年,美国房地产市场的崩盘,就像一场没有人提前彩排的灾难片。房价断崖式下跌,数百万家庭的抵押贷款变成了无底深渊,建筑行业一夜之间从黄金时代跌入黑暗。美国房价走势 ©Kate Park/NPR

但有趣的是,在一片哀鸿遍野之中,一批精明的建筑商并没有坐以待毙,他们用一种全新的方式“重塑空间”。就在市场崩溃的第二年,纽约的一个废弃仓库被改造成了全球第一家WeWork共享办公空间。创业者、自由职业者和小型公司可以租用灵活的工位,无需承担长期租约的压力。这种模式不仅拯救了闲置的商业地产,也催生了“共享经济”在建筑行业的应用。

位于154 Grand street的第一所WeWork大楼 ©Forbes

其创始人亚当·诺伊曼(Adam Neumann)通过大规模融资和激进扩张,在短短几年内将WeWork发展成全球领先的联合办公品牌,甚至宣称自己不仅仅是一家房产公司,而是一场“改变人们工作方式的革命”。这种愿景帮助WeWork吸引了软银等巨头投资,估值一度高达470亿美元。

“房地产开发的尽头不是土地,而是空间的高效利用。”与美国不同,欧洲并未经历房价大起大落的剧烈波动,原因在于他们更早地认识到:土地是有限的,建筑行业不能仅依赖新开发,而应向存量市场要效益。欧洲的建筑行业,长期以来并不像中国那样追求“推倒重来”,而是更加注重“修旧如旧”。如果你走在伦敦、巴黎或柏林的街头,你会发现许多百年前的建筑依然被沿用,甚至成为了新的商业中心、艺术空间和住宅。在柏林,有一个叫滕珀尔霍夫机场(Tempelhof Airport)的地方,二战时期这里曾是德国空军的军事基地,后来成为柏林最大的民用机场。但随着航空业的转型,机场被废弃,按理说应该被拆除,重新开发成房地产项目。

Tempelhof Airport ©Randy Malamud 2013但柏林市政府做出了一个大胆的决定:不拆,不建,直接将机场改造成了一个市民公园。如今,这里成了柏林人最喜欢的地方之一——原来的跑道变成了滑板区,飞机库变成了露天市场,连老旧的航站楼都被改造成了艺术展览馆。

Tempelhof Airport ©Randy Malamud 2013

滕珀尔霍夫机场的转型成功,核心在于政府与市民的良性互动,以及城市对“公共空间”价值的重视。即使在经济低迷或房地产泡沫破裂的情况下,建筑与城市更新并不一定要依赖高利润的商业开发。相反,合理的空间再利用,能够激发城市活力,创造出经济和社会效益双赢的局面。与此同时,全欧洲也在统一推动绿色建筑。建筑行业受经济周期影响较大,而绿色建筑因其长期的节能效益,成为市场中更稳定的投资方向。新加坡,一个仅有724平方公里的弹丸之地,却跻身全球最宜居城市之一,并在房地产、基础设施和城市规划方面创造了世界级的奇迹。作为一个高度城市化的国家,新加坡面临着严峻的土地资源短缺问题,但在全球多个经济危机和房地产泡沫中,它却成功规避了“鬼城”与“空置率危机”,并形成了一种独特的发展模式。是世界上少有的在房地产泡沫破裂后依然保持市场稳定的国家之一,其秘诀在于政府的强干预:1.土地公有化,政府控制住宅供应,防止市场炒作导致价格剧烈波动。2.“组屋制度”确保住房刚需。新加坡80%的居民居住在政府提供的组屋(HDB),有效稳定了房价。

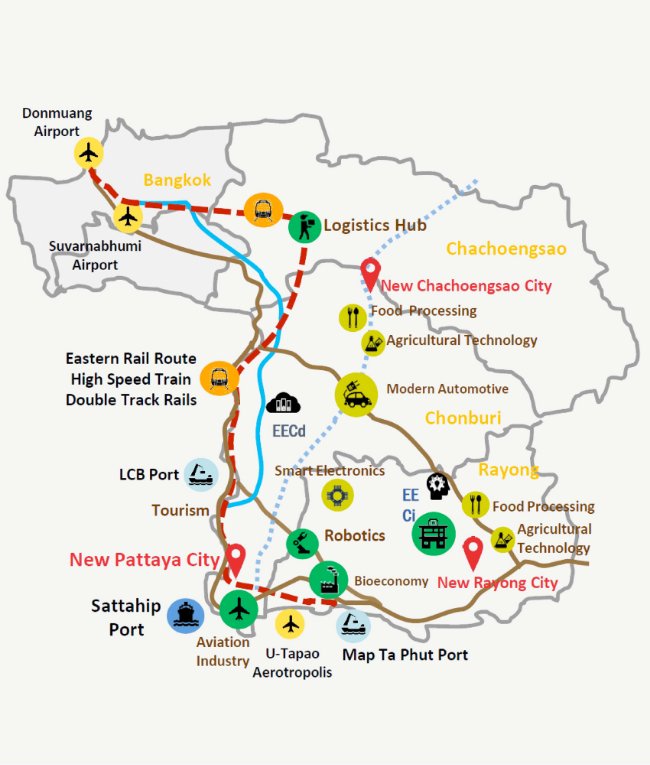

3.精准调控购房需求:新加坡政府严格限制炒房行为,比如二套房需缴纳额外重税,以防止投机行为导致房价暴涨。与其他国家房地产市场高度市场化、自由放任不同,新加坡政府对土地资源的规划与使用实行高度管控。新加坡约80%的土地属于政府所有,而所有土地的开发、规划都由政府主导,通过长期租赁制度(Leasehold System)进行管理。这种模式意味着,私人企业和开发商无法随意囤地炒房,土地的供给完全受控于国家发展计划,从而避免了像中国、日本等国家曾出现的土地和房地产投机泡沫。政府在制定土地用途时,会考虑长远的城市规划需求,而非短期市场收益,从而确保每一寸土地都能被高效利用。东南亚和南美国家的房地产市场,往往受到经济波动和货币贬值的影响,建筑行业必须寻找新的发展模式:泰国的房地产市场在东南亚国家中具有独特的韧性,其兴衰往往与国际旅游业密切相关。曼谷、普吉岛、清迈等热门城市的房地产发展,长期依赖外资和游客带来的短租、酒店、公寓投资,而政府也积极推动这一市场,以吸引外汇和促进经济增长。然而,这种模式在全球经济危机或疫情等突发事件下极易受冲击,例如2020年疫情期间,旅游业骤停导致房价下跌、空置率上升,甚至部分公寓项目烂尾。

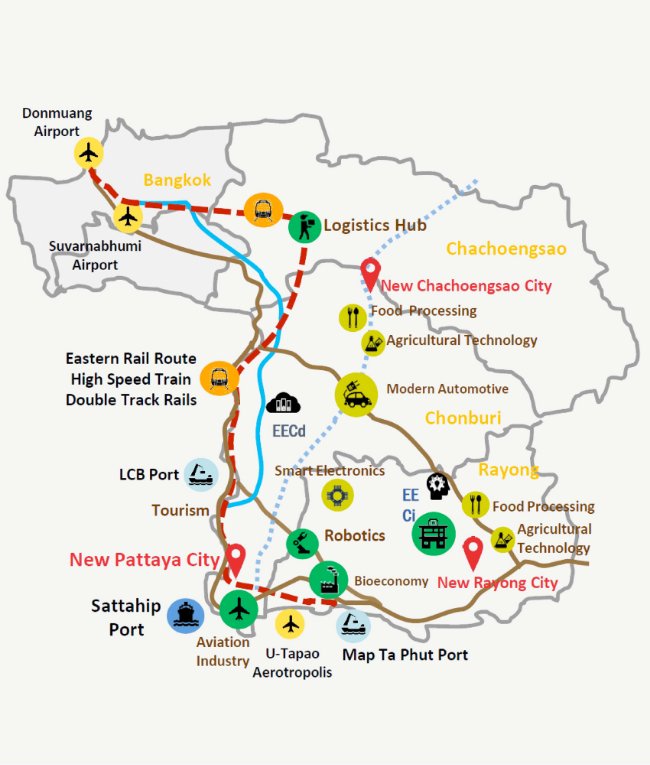

为了应对房地产市场的周期性波动,泰国政府近年来加大了对本土购房者扶持政策,如提供低利率贷款、鼓励公寓产权购买,并推动“智慧城市”与绿色建筑发展,以提升市场吸引力。例如,在曼谷等区域,高端公寓项目已开始融入智能家居、共享办公空间等元素,以吸引数字游民和远程工作者。此外,政府还计划发展新的经济特区,如东部经济走廊(EEC),试图通过产业升级,减少对旅游业的单一依赖,使房地产市场更具韧性。

曼谷EEC发展规划 ©TFD

巴西的房地产市场历经了多次经济繁荣与衰退的循环,尤其是在2000年代初,得益于全球大宗商品繁荣,巴西经济高速增长,房地产行业迎来了“黄金十年”。然而,2014年经济衰退、2015-2016年政治动荡,以及近年来高通胀等问题,使得房价经历了剧烈波动,大量未完工的高楼成为经济泡沫的象征。为了稳定房地产市场,巴西政府推行了“Minha Casa, Minha Vida”(我的房子,我的生活)社会住房计划,旨在提供低收入人群可负担的住房,同时刺激建筑行业发展。近年来,圣保罗、里约等大城市也开始引入城市更新项目,通过改造老旧社区、优化城市规划来提高土地利用率。例如,圣保罗市中心的“绿色建筑激励计划”允许开发商通过增加公共绿地和可再生能源设施来获得额外的建筑容积率,以此推动更可持续的城市发展模式。

LAPI © Maíra Acayaba

此外,巴西的大型开发商正逐步将目光投向模块化建筑和预制建筑技术,希望通过降低施工成本、提高建设速度来适应经济周期的变化。这些措施虽然尚未彻底改变房地产市场的结构性问题,但至少为未来的发展提供了一条相对可持续的道路。

当前的建筑行业正处于一个充满不确定性的时代。中国建筑业,尤其是房地产市场,正面临着由泡沫破灭所带来的种种挑战。这一挑战不仅仅是市场需求的萎缩,更是长久以来忽视可持续发展、城市规划和经济周期性的后果。许多业内人士深感焦虑,担心这一波行业低迷会带来“失去的三十年”,正如日本在泡沫经济破裂后所经历的那样。然而,正如历史所示,每一场危机背后都蕴藏着转型的契机。中国建筑行业面临的困境,恰恰是推动行业升级和创新的良机。我们可以从日本的“失去的三十年”中汲取教训,并结合当前的市场和技术背景,找到适合中国的解决路径。面对经济转型和市场调整的双重压力,建筑行业并不需要陷入焦虑,而是应当从中寻找机遇,借此推动行业的重生与创新。

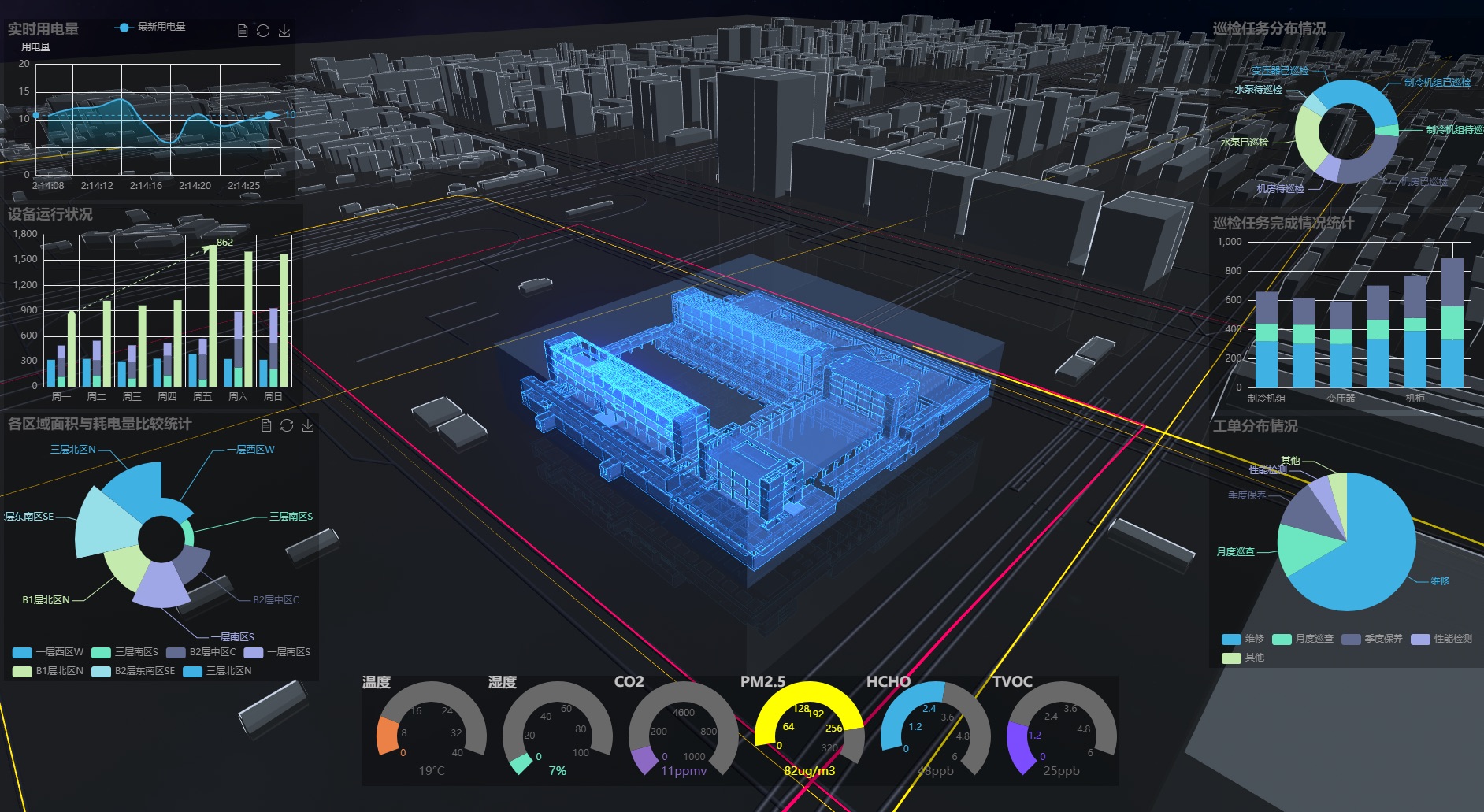

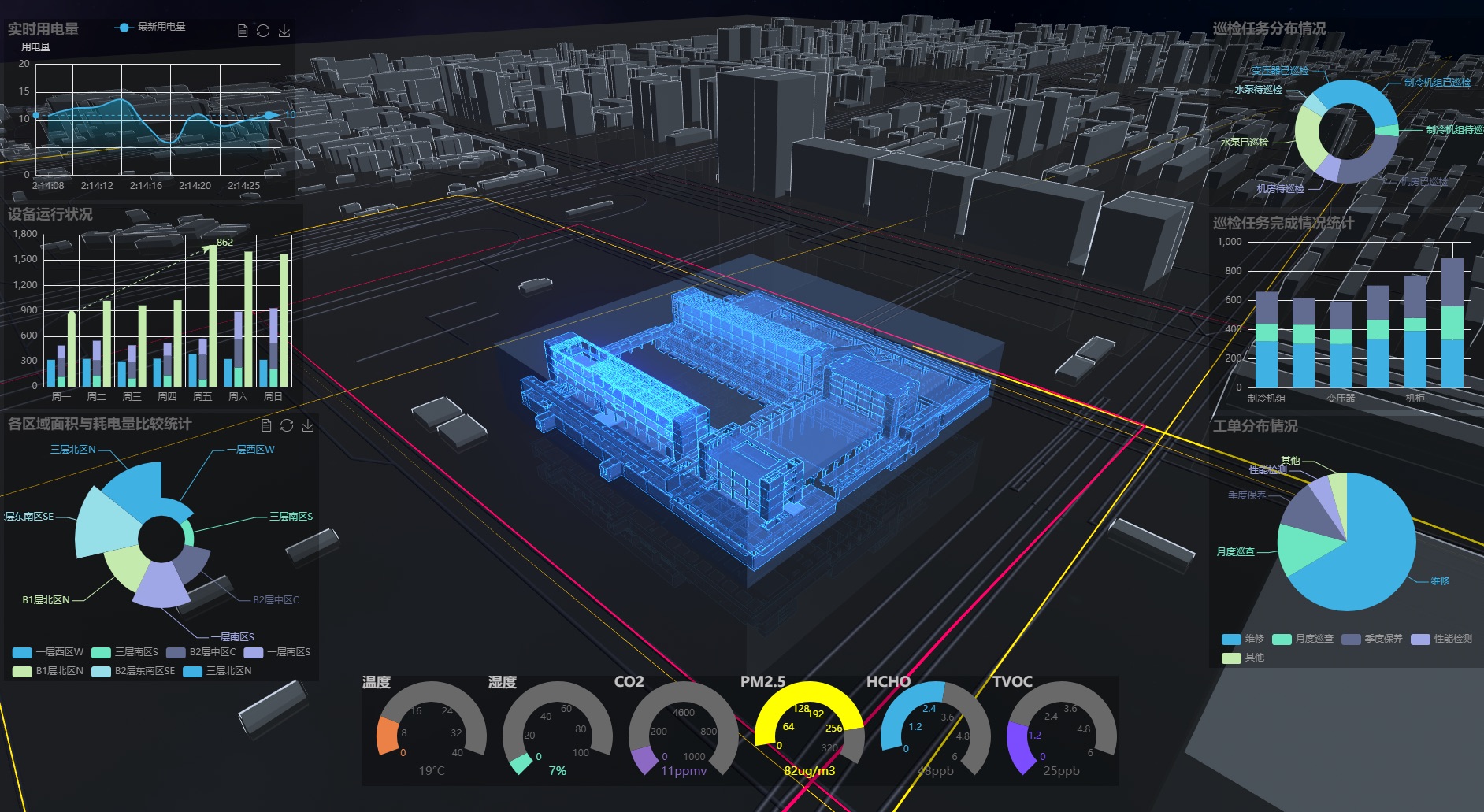

数字孪生建筑 ©ARUP

建筑行业的未来:通过不断创新和适应市场变化,建筑行业能够在困境中脱颖而出,迎来新的发展机遇。正如文章开头所提到的,建筑行业的未来并不局限于繁华的都市,而是在那些被忽视的偏远地区、被认为“泡沫化”的城市中找到突破。建筑不仅仅是物理空间的创造,更是社会经济转型的起点。如何在这场行业的“大考”中寻找出路,正是我们每一位建筑师和行业从业者需要思考的问题。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|Xinmiao

审核编辑|Xinmiao

Reference:

https://www.archdaily.com/1019538/preserving-local-identity-with-urban-renewal-and-innovation-in-sao-paulo

https://buzzorange.com/citiorange/2018/09/13/how-japan-fell-in-30-years/https://www.tfd-factory.com/zh/privilege/eastern-economic-corridor-eechttps://www.archdaily.cl/cl/776935/que-tan-vacia-es-una-ciudad-fantasma-en-china-con-big-data-ahora-podemos-saberloTherelevance of digital twins for building future cities (parametric-architecture.com)https://www.photoawards.com/winner/zoom.php?eid=8-199389-20

"/>

"/>

"/>

"/>