"/>

"/>

"/>

"/>

你印象中的建筑事务所是否围绕着枯燥的草图,或是痛苦地熬大夜?这实在不太严谨。实际上,一个项目中的博弈才是真正的有趣之处。这背后不只是专业功底的交锋,更是建筑师们在精神与个性方面的互补与契合。

单打独斗容易灵感枯竭,而“组合”则会让项目在思维碰撞中愈加富有活力。纵观建筑师们的合作伙伴,我们可以发现这其中的多样性——他们或许是某个志趣相同的同行,又或者是某个“圈外人”……

他们可以一同构思建筑的布局,亦可以携手跨界,在艺术、时尚等不同领域携手并进、熠熠生辉。这种触及多重领域的经验,让建筑师自身、作品乃至整个建筑事务所成为“六边形战士”,所向披靡。

01/

Norman Foster x Richard Rogers

惺惺相惜的高技派大师

两位元老级的建筑师早在60多年前就有了羁绊,Norman Foster与Richard Rogers相识于耶鲁大学大师班,两人一起合作开展项目,休息时一起旅游。他们一同观赏大师作品,找寻灵感的同时,挖掘出彼此之间的默契。

短暂的休息后,二人继续将友情与创意融入私人事务所。他们与苏·布鲁姆威尔和温迪·奇斯曼一起创立了一家名为 Team 4 的公司,他们的风格也开始显现。当时,他们四个人还没有完成学业,于是说服了奇斯曼的妹妹——一位完全合格的建筑师加入他们。

Team 4照片©Foster + Partners

他们的首批项目之一是为当时的成员之一布鲁姆威尔的父母设计一栋新房子,后来这座建筑获得了 IBA英国皇家建筑师学会奖。

几位建筑师还打造了曾经被用作电影《发条橙》取景地的Skybreak House。

Skybreak House©Richard Einzig

无数次一拍即合后,他们创造出“高技派”首个工业建筑——Reliance Controls工厂。

Reliance Controls©Foster + Partners

如今几位建筑师早已分道扬镳,用作品各自绽放光彩,但彼此的情谊却不变。罗杰斯后来嫁给了布鲁姆威尔,而福斯特则嫁给了奇斯曼,原来的工作伙伴成为了挚友与伴侣,这也让他们的建筑事业道一步一坚定。

作为高技派的先锋人物,Norman Foster与Richard Rogers在建筑设计上拥有共通之处。他们尊重建筑本质的钢筋水泥,这些凸显原始结构的元素都得以在立面上不遗余力地保留,最终有了优雅而工业化的呈现。

但两位建筑师的风格上也有着鲜明的对比,Norman Foster希望建筑保持简约的同时向大众透露原始结构及材质,相比之下Richard Rogers则偏重于直接表达,也就是用框架直截了当地充当建筑的工业印象。这或许也是二人最终选择分开继续建筑事业的原因。

伦敦劳埃德大厦©Colin / Wikimedia Commons

东京歌舞伎町塔©rogersstirkharbour on Instagram

最能代表Richard Rogers的作品就是巴黎蓬皮杜艺术中心。当初他与伦佐·皮亚诺合作,赢得了巴黎蓬皮杜艺术中心的设计竞赛。

巴黎蓬皮杜艺术中心©RG72 / Wikimedia Commons

马德里巴拉哈斯机场©Jean-Pierre Dalbéra / Wikimedia Commons

然而在当时的时代,Rogers的方案经常因为激进、赤裸而被驳回。一些建筑拥有前瞻式的外形却无法被配备前瞻式的理解,他的很多项目在施工阶段及之后都面临争议和反对,包括举世闻名的蓬皮杜艺术中心和伦敦千禧穹顶体育场也是如此。

伦敦千禧穹顶体育场©Alexander Baxevanis / Wikimedia Commons

但时光不会辜负这位先锋建筑师,Rogers的作品遍地生花,原本的争议伴随着建筑在时代中的坚定感而烟消云散。

2005 年,马德里巴拉哈斯机场扩建了第四座航站楼,建筑采用起伏的竹子和彩虹般的钢柱,并通过采光井实现空间照明。纽约世贸中心 3 号楼、悉尼国际大厦……每座建筑规模巨大却依旧葆有亲切感,践行着城市公共服务空间所独有的使命。

斯特拉斯堡欧洲人权法院©Gzen92 / Wikimedia Commons

纽约世贸中心三号楼©Kidfly182 / Wikimedia Commons

Foster的业务一开始主要集中在工业设施上,很少引起公众的关注。直到奥尔森大楼出现,Foster的转折点来了。

在那之后,Foster打造了IBM 试点总部大楼,这座大楼颠覆了IBM公司高管的想象,它将工业设施基础设施纳入建筑规划,同时吸纳了大量的光照,顺畅的动线与随处可见的呼吸感令建筑完完全全服务于人,且成本仅为 IBM 预期的一小部分。

IBM 试点总部©

1974 年Foster设计了The Willis Faber & Dumas保险公司新总部。建筑的亮点在于曼彻斯特装饰艺术风格的弧形窗户立面,流线体的玻璃立面悄然定义了空间的边界,同时容纳了街区的一部分。

The Willis Faber & Dumas保险公司新总部©Ken Kirkwood

而在建筑内部,Foster打破了当时高管与员工区域划定森严的传统,而是以开放式办公区域将所有人再次联结。

The Willis Faber & Dumas保险公司新总部内部©Tim Street Porter

在此之后,Foster又携手公司建筑师们在香港建造汇丰银行新总部。该项目从构思到竣工历时七年,耗资 6.68 亿美元,被誉为世界上最昂贵的建筑。

香港汇丰银行新总部©Ian Lambot

总部整体使用预制钢模块对47 层高的玻璃幕墙提供支撑,因此内部并没有支撑结构。建筑以三个塔楼呈现,外露的三角形桁架上,几组柱子从地基一直延伸到顶部。镜面立面有助于反射光线以及供暖,外部带有遮阳帘,防止形成光污染。

该项目从构思到竣工历时七年,耗资 6.68 亿美元,被誉为世界上最昂贵的建筑之一。

1990 年,凭借着前卫且与社会形成紧密结构的现代主义建筑作品,诺曼·福斯特被女王伊丽莎白二世封为爵士。

而后福斯特设计的伦敦斯坦斯特德机场航站楼由女王亲自揭幕,该建筑荣获密斯·凡·德·罗奖。

伦敦斯坦斯特德机场©Norman Foster

在1999年Norman Foster获普利兹克奖并在同年获得贵族勋位。

近几年,随着Foster个人地位以及事务所排名的不断跃进,可以发现建筑师们更加注重于建筑对于社会的价值,除了原有的风格基调,环保主义以及建筑的可持续利用观点也根植于建筑的表达之间。

北京首都国际机场© Ma Wenxiao/Sino

波士顿美术博物馆©Foster + Partners

Apple Park ©Foster + Partners

02/

妹岛和世 x 西泽立卫

日本建筑先锋

妹岛和世曾在日本女子大学建筑攻读硕士学位,师从建筑师伊东丰雄后,她于 1987 年创立了自己的公司——妹岛和世建筑设计事务所。

妹岛和世和西泽立卫

西泽立卫曾是伊东丰雄最先聘用的学生之一,是20世纪70年代日本新生代建筑师的杰出代表。

获得横滨国立大学建筑学硕士学位后,西泽立卫着手开设自己的建筑事务所。但妹岛说服他留下来,于是两人在 1995 年创立了建筑事务所 SANAA。几乎从事务所成立之初,西泽立卫就与妹岛和世密切合作。尽管这些作品通常只以妹岛和世的名义发表,但西泽立卫参与了大多数妹岛的作品。

他与妹岛和世在建筑界齐头并进,与此同时又保留下自己个性观念。西泽崇尚建筑的极致纯粹与质朴。这也是他与妹岛的共鸣之处。

悉尼现代博物馆© Iwan Baan

格雷斯农场© Dean Kaufman

新艺术博物馆© Iwan Baan

当时日本建筑界的审美偏向于男性化,硬朗、宏伟的作品处处可见。但妹岛和世的作品是一泉清流。她的作品更加艺术化,柔软的轮廓与温和的色彩打破了自然与空间的壁垒,象征着建筑对于城市的开放与包容。

蛇形画廊、金泽美术馆、格雷斯农场河畔建筑和犬岛艺术建筑,总体看来,这些作品“轻”“薄”“透”,不断向外界传达着突破性的概念。

蛇形画廊展亭© Edmund Sumner

金泽美术馆©archiweb

犬岛艺术住宅©Iwan Baan

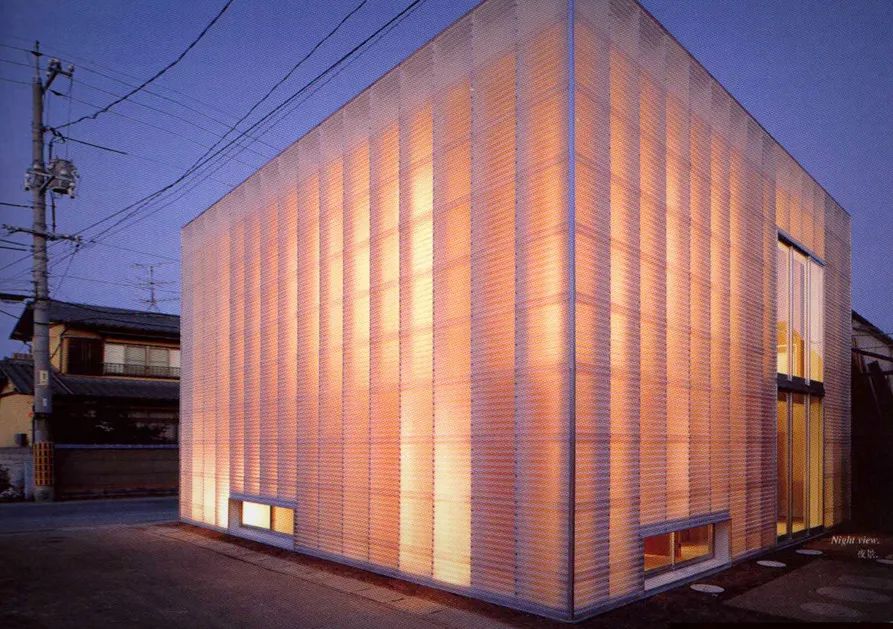

莎玛丽丹百货公司©Simon Garcia

妹岛和世与西泽立卫对于材料的应用受到了老师伊东丰雄的影响,比如作品玻璃上的半透明薄膜、明亮的铝饰面和薄钢结构。与此同时,妹岛和世更注重光对空间的有机反应,这促使二人尝试用更广泛的不寻常组件包裹建筑物,在空间中创造光的不同形态。

Y 住宅© Shinkenchiku-sha

S 住宅© Shinkenchiku-sha

Sumida Hokusai 美术博物馆© Vincent Hecht

Hitachi City Hall© Oikawa Yusuke

03/

蔡国强 x Frank Gehry

从家居到商业的坚固友情

北京奥运会沿中轴线行进的29个烟花“大脚印”,爆破计划《天梯》(2015)和黄浦江上的焰火艺术《挽歌》、《追忆》和《慰藉》……艺术家蔡国强的个性与态度横跨绘画、装置、录像及表演艺术,藏在他的每一个作品中。

爆破计划《天梯》©蔡国强

《无题:为“蔡国强:九级浪”开幕所作的白天焰火项目》第一幕《挽歌》©蔡国强

除此之外,这位艺术家的栖居之所同样值得关注。蔡国强的家由曾经获得普利斯策奖的建筑师弗兰克·盖里(Frank Gehry)操刀。

蔡国强与盖里是亲密的老友,二人在创作理念上拥有绝佳共鸣。在接到蔡国强的委托后,盖里充分根据朋友的习惯进行改变,使得整体的空间设计不再如以往那般尖锐个性,砖、混凝土、玻璃和红衫木成为建筑的主要材料,钛金属屋顶类似于飞毯。

房屋建筑坐落于一片马场,自然的亲和力毋庸置疑。来到建筑内部,温润的色调预示着生活的温和与美好。柔和明媚的质感以及层层递进的结构层次,都是盖里为老朋友而作出的突破。

蔡国强的家©Frank Gehry

既然能放心委托另一方进行房屋改造,蔡国强与弗兰克·盖里的关系自然不言而喻。2009年,蔡国强在毕尔巴鄂古根海姆博物馆举办个展《我想要相信》。个展上展出了一件名为《撞墙》的作品,由 99 只狼标本组成,它们仿佛贯穿了展览空间,又直入玻璃墙。盖里十分欣赏蔡国强在这场展览中对于空间的利用方式。

《我想要相信》©蔡国强

《撞墙》©蔡国强

后来,盖里参观了蔡国强在北京的家,而蔡国强一直很欣赏盖里在洛杉矶的房子。这座房子采用解构主义,由圣莫尼卡一栋粉色平房的残骸改建而成。在参观过这座房子后,蔡国强决定将自己的新房子全权交给盖里。

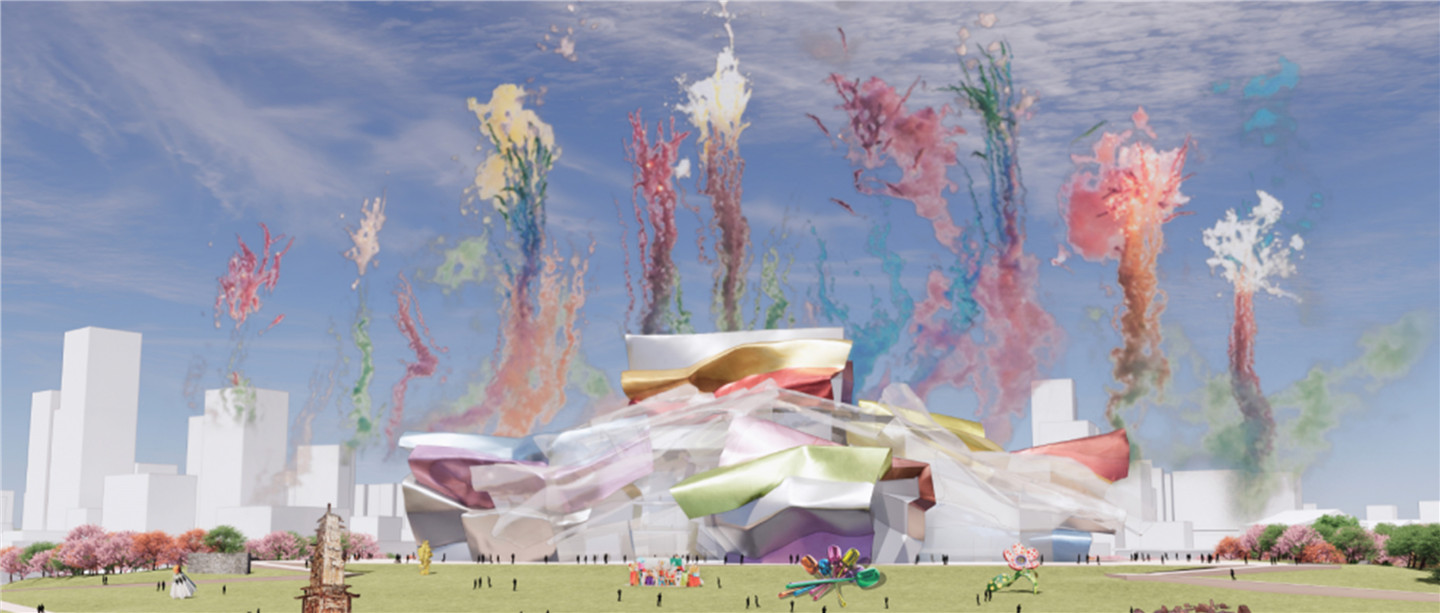

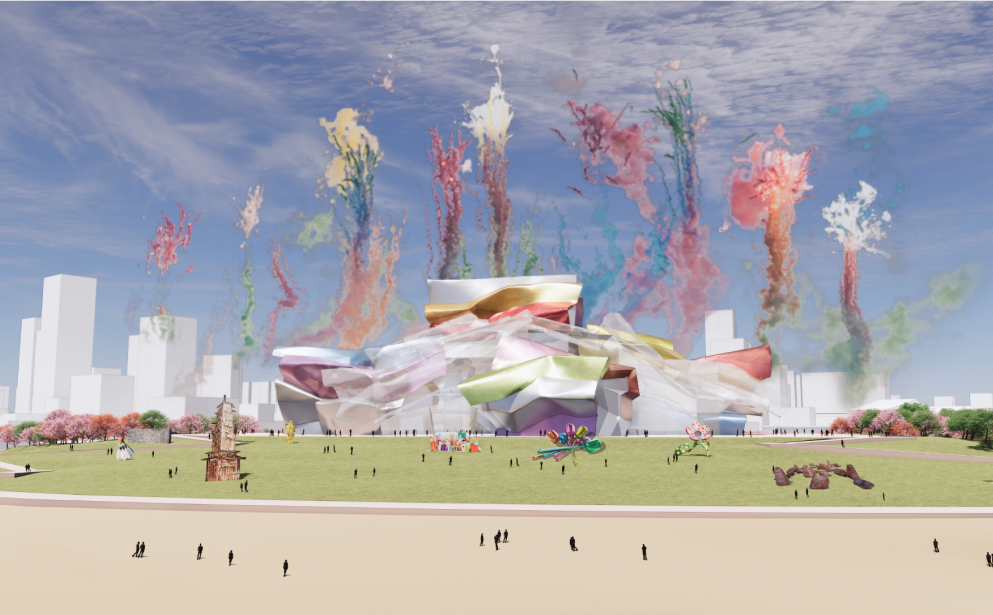

两个人的合作不止于家居,更在商业中发扬光大。蔡国强发起了个人建筑——蔡国强当代艺术中心。盖里为其操刀设计,就在去年年末,「蔡国强当代艺术中心」举行了奠基仪式。

蔡国强当代艺术中心概念设计效果图©Frank Gehry

2023年,在蔡国强当代艺术中心,无人机烟花表演《海市蜃楼:泉州当代艺术博物馆奠基仪式爆炸活动》神奇地展开。

04/

Manfred Eccli x Pedro Cavaco Leitão

不被轻易定义

建筑师 Manfred Eccli和 Pedro Cavaco Leitão合作成立了Moradavaga。Moradavaga原本是两位建筑师公开征集的标题,是“Morada”(意思是“地址”)和“vaga”(意思是“未定义”)的组合,译为“未定义的地址”。后来“Moradavaga”这个名字被保留了下来,因为 Manfred Eccli和 Pedro Cavaco Leitão发现这个名字非常符合他们要做的事。Moradavaga不是传统的建筑事务所,两位建筑师力图通过自己所学,来完成一次次对建筑学以及社会学的探讨。

Manfred Eccli和 Pedro Cavaco Leitão合照©Moradavaga

鱿鱼小队:家庭日©Moradavaga

自 2006 年开始,Moradavaga致力于研究空置空间、废弃建筑和公共领域激活等问题,并积极参加社会研讨会、创意竞赛和建筑活动。

天上的神©Moradavaga

许愿墙©Moradavaga

LOTTY 在 ARTISPHERE©Moradavaga

他们的作品融合建筑、艺术和设计等多元文化,初始状态下的作品神似“休眠工具”,富有色彩与趣味性,吸引着来访者的深度参与其中,进而实现灵动的交互。

05/

孟凡浩 x 陈旻

开天辟地 碎裂边界

2024年6月,neooold新开物演绎了一场名为「演·艺」的主题展。中国知名工业设计师、neooold新开物发起人陈旻担任策展人,知名建筑设计师孟凡浩则操刀展场设计。两位设计师联手打造空间,“逆行”于形式化的潮流中,力图在“去装饰化”中还原本质之美。

陈旻出生于书香世家,曾就读于德国科隆国际设计学院、荷兰埃因霍芬设计学院和意大利米兰多慕斯学院。他将所学的设计理论与多年来耳濡目染积累的中式文化融会贯通,形成独属于自己、独属于中国的生动语汇。

陈旻本身就对建筑感兴趣,他的很多家具作品都拥有建筑的影子。一只“杭州凳”,让世界看到了陈旻的理念。不仅是唯一连续十二年受邀参展米兰设计周的中国设计师,更被评价为"国际设计师中最懂工艺的人"。在他看来,手作的温度能够重拾人文本质,然而一味诠释匠人精神,也并非是设计的初衷。

杭州凳 ©Chen Min Office

2019年陈旻曾经推出自有品牌「适宽」,旨在为建筑师、设计师们提供能适应并定义空间的家具与器皿。

自从2020年开始,陈旻便着手策划“neooold 新开物”展,主张结合"工艺、艺术和设计",为艺术家和匠人们提供发声平台。

「演·艺」主题展©neooold新开物

与此同时,他力图找到设计在不同领域维度之间的共通之处。近几年,陈旻始终勇敢尝试跨界,他毅然决然地成为了“中心点”,从而主动打破传统的职业边界,与无数艺术家、匠人、建筑师建构起线与面,也无数次印证了“艺术自由”。随着自有领域被拓宽,陈旻也在无形中为跨学科合作发声。

「织造美」项目 ©Chen Min Office

而作为line+联合创始人,建筑师孟凡浩同样对中国文化有独特的理解。近几年,他一直致力于研究乡村群落的建筑探索。2017年,他的作品杭州东梓关回迁农居初步建成,迅速赢得了关注。

杭州东梓关回迁农居©孟凡浩

陈旻与孟凡浩各自涉猎的领域有差异,却存留惊人的共鸣。两个人的共通之源是中式文化,更默契的是,它们的作品明明深扎文化,却不守旧、不“执着”。关于城市、历史、文化的讲述,他们永远都有新的切入点。

而「演·艺」就是全新的切入点,空间的寓意精髓聚焦于一句话——演,水长流也,指向过程;艺,种植之术,亦为创作之果。艺术家、建筑师、设计师的初心都在其中融汇聚集。斗拱之间的天地,根植于本质,升华于光线,最终又再度归为美学本源。

「演·艺」主题展©neooold新开物

不只是这一次的展会,在去年的neooold,陈旻特邀著名建筑设计师陈浩如先生策划展会空间,以“城中山林 卧虎藏龙”为主题,联手打造了一处竹林丛生、曲径通幽的展陈空间。参展艺术家化身武林高手,用作品“比试比试”,上演一出中西合璧的“设计江湖”。

引用陈旻的一句话,“家具其实就是微缩的建筑。”当然在他的作品中,我们看到的不只是建筑,还有对功能的长驱直入,对真善美的有力表达,以及对社会形势的发声。

06/

王懿泉 x 吴佳音

非建筑的空间实践

对标国内大部分事务所,活络空间似乎有些不一样。它的作品中充斥着发问与探索,聚集着思考、创新与出路。

创始人王懿泉与吴佳音,是夫妻,也是携手共赢的合作伙伴。除了创始人的身份,王懿泉亦是活跃在中国当代艺术界的策展人和艺术家。他喜欢探索城市与艺术的关系以及艺术与经济的关系,同时还是艺术文化领域的撰稿人。

而他的妻子吴佳音则是他背后的“大BOSS”,她拥有的跨学科设计背景使她对于空间设计的探索区别于传统的建筑实践,也不执迷于一种固定设计范式或某种经典结构与材料。

两个人一直想要做一个区别于传统的建筑事务所的工作室,直到2018年机会来了。佳音对空间设计有创新的想法,所以当时两个人一直都在以“非建筑师”的身份进行空间实践。而艺术专业的出身也让他们的工作方法有别于传统建筑学。

On Flight ⻜行中©活络空间

跨学科合作令他们触及到艺术、建筑、空间设计等不同方向的锚点,他们的业务也更加多元。

聚落新生©活络空间

如果一定要用什么形容他们的作品,那就是叙事。他们在保持空间使用性的同时,也会对艺术与生活进行叙事。

日食记线下展览——《舌尖情诗》©活络空间

活络空间曾经进行了历史建筑室内改造项目《3983》,通过调研他们总结出该建筑在过去100年间的空间使用变化,由此深化了改造的步骤——保留历史的价值,提升当下的生活,融合时代的共存。活络认为就空间的使用而言,历史与当下都值得被尊重。

《3983》©活络空间

歪布寺是活络推出的场景营造品牌,意在打开人们对空间体验的全新认知。活络以“节日”作为灵感,创作了这一场景。

继“歪布寺1.0”之后,“歪布寺2.0”的策划回应了2021年苏州「一个艺术节」提出的“不存在的城市”这一主题。项目概念上从对“消费”的思考出发,形式上以一个想象中的“寺庙”为造型,意在为艺术节注入场所精神,营造一片“城市”中的精神空地。

歪布寺©活络空间

07/

Airi Isoda x Ryan Upton

互补激励的美学宇宙

工作室wrk-shp由Airi Isoda 和 Ryan Upton 一同创办,它并不是一个传统意义上的建筑工作室,它是多学科融合的完美结果。工作室涉及的领域从微小的家居物品、服装到大型建筑,甚至专注于介于两者之间的一切。

合照

两位创始人希望忠于自我,创造出令人兴奋的东西。他们不断寻求时尚、产品设计、艺术、与城市之间的关联,从而令空间富有层次感与生命力。

圆柱系列 - 吊灯©wrk-shp

在进入时尚界之前,Airi 曾主修建筑学,并为洛杉矶的多家知名公司效力。在她的作品中,艺术与建筑交织的梦幻剪影无处不在——她努力寻找建筑与时尚之间的联系,力图在建筑中反映两者相遇的城市景观。

Blue Bottle Coffee Brentwood Yoshihiro Makino©wrk-shp

另一位创始人Ryan Upton曾在美国生活,地域文化根植于心,Ryan拥有探索者的前瞻心态和高度的好奇心。他擅长从周围的一切事物中看到设计,哪怕是一片树叶中的纹理也能被他提取精髓,成为空间的永恒元素。

Blue Bottle Coffee, Edgemar©wrk-shp

Airi与Ryan是毋庸置疑的工作伙伴以及神仙伴侣,但二人却拥有完全反差的性格与工作习惯。Ryan善于分析、脚踏实地,而Airi则更感性、不切实际。

Airi与Ryan在南加州大学建筑学院就读期间相识,毕业后,Airi发现自己对于建筑的理解可以同样应用于服装,于是毅然转行从事时装设计。她的服装作品受到了日本建筑师伊东丰雄和墨西哥建筑师路易斯·巴拉甘的影响。

Blue Bottle Coffee, Fairfax©wrk-shp

这对夫妇接手了众多商业项目,艺术区的狗狗日托中心Dogdrop、费尔法克斯区的Zak.眼镜店、 Blue Bottle Coffee 全球众多分店……工作室中只有Airi与Ryan两个人,却能在短短六年拥有如此多的产出,可以说是相当高效。

Commonwealth Store – Manila©wrk-shp

这些作品也反映出wrk-shp的核心思想——极简、柔和与中性色。他们很喜欢运用木色、灰色等一系列平和的元素来强调空间中的秩序,这同样也触类旁通地体现在他们在其他领域的作品中。

2012 年秋季配饰 - 浸入乳胶漆的帆布包©wrk-shp

在当下提倡“工作与生活分开”的时代,Airi与Ryan则处于一种独特的合作关系中,这种毫无界限的生活持续了十多年,二人彼此分享精神、灵感,源源不断地彼此汲取也令工作室可以从容应对来自不同领域的邀约。

结语

在当下的创作趋势下,建筑师们注定不会孤军奋战。他们跨越边界,寻找突破性的合作,力求将路走得越来越宽广。从建筑跨学科走向多业态,从固有的建筑理念再到如今越来越多样化的思路表达,灵感。交锋、共鸣、契合无处不在。这种生动而坚固的聚合性早已成为一种必然——

建筑师们的力量正如材质、色彩一般横纵堆叠。或坚固或个性的造型背后,是他们对于多元化、功能性、社会感等一系列的坚实探索。

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|Sherry Li

审核编辑|Xinmiao