余杭区,不仅仅是杭州城市中心版图的未来所向,更可能被视作中国新一代城市区域发展观念与实践的双向典范。

杭州第十九届亚运会举行闭幕式,图源:杭州第19届亚运会官网

亚运会之后的杭州,是世界的杭州。

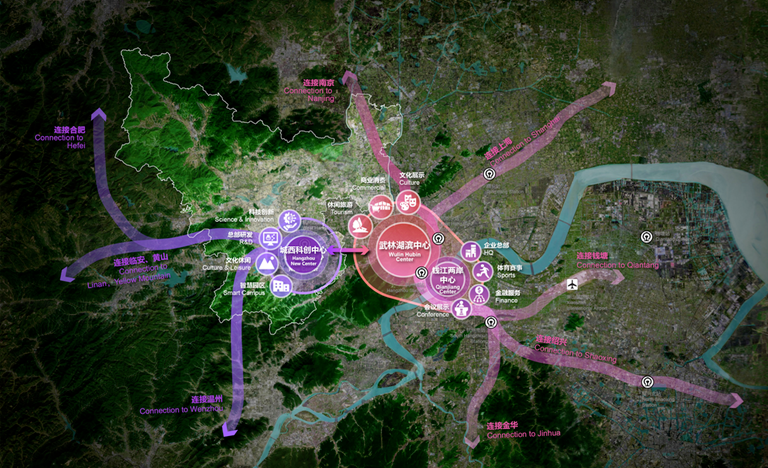

图:杭州西湖武林湖滨中心

在日前获得国务院批复的《杭州市国土空间总体规划2021-2035》之中,武林湖滨中心、钱江两岸中心、城西科创中心构成了杭州三大全球功能中心的发展时序,它们显然对应着西湖时代、钱江时代、余杭时代的三重进阶。

杭州钱江两岸中心

余杭正在迈向杭州新中心

2022年8⽉,杭州明确提出要举全市之力将余杭区“城西科创大走廊”建设成比肩硅谷的科创高地,并且提出“建设杭州城市新中心”的正式官宣。2023年,余杭区前瞻性地举办了“杭州城市新中心,余杭城市中轴线实施性城市设计国际竞赛”。这些事件共同打开了我们在亚运之后对杭州如何持续迈向国际化都市的设问。

杭州三大中心地理关系示意图

当余杭开始接轨世界,世界同样需要重新认识余杭。在杭州现有“10个区、2个县、1个代管县级市”之中,余杭区是唯一名称之中带有“杭”字的行政区,从而暗示出它在历史和区位意义上的身份问题。余杭新中心不仅仅是城市的“跃变”,亦带有文化意义上的“回归”之意。

杭州市国土空间总体规划图(城市节点布局)

从历史线索观察,余杭作为杭州之“杭”的文化来源,并无非议。

考古有据,良渚先民们在五千年前于苕溪之畔定居,经历了漫长的岁月之后,秦朝在今日杭州范围内设立了钱唐、余杭两县。余杭县原址所在今日余杭区西南七十里位置,钱唐县则在今杭州灵隐山下(钱唐一词后来演化为钱塘)。理论上说,钱塘距离今日杭州西湖更近,很多人认为它是杭城的雏形,但实际上,余杭的“城市化”远远早于钱塘。

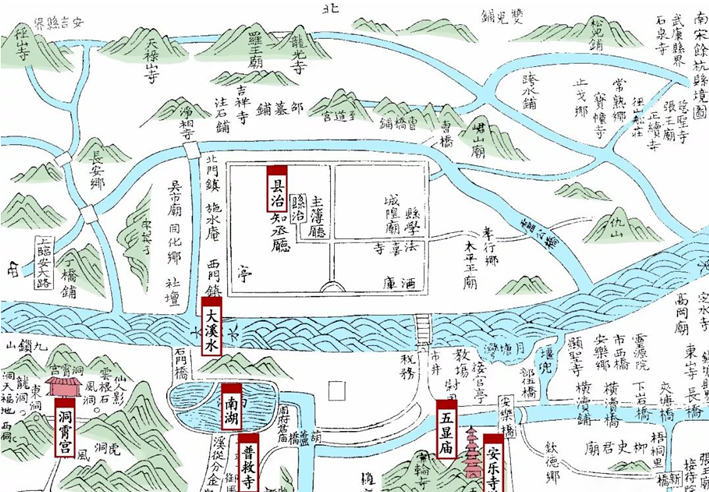

秦朝时期余杭、钱唐二县示意地图(来源:余杭县志)

传说夏禹南巡,大会诸侯于会稽(今绍兴),曾乘舟航行经过这里,并舍其杭于此(“杭”是方舟、木排),故名“余杭”。余杭东汉建城,在数百年和平岁月里保持较高的人口增长率,成为初具规模的“城市聚落”。近年考古发掘中出土了许多精美物品,可以端倪出余杭古城先民生活之丰富。而当余杭县日渐繁盛时,钱唐县由于海潮江潮影响,缺乏大规模建设。直到东汉修筑海塘工程,江海水患减弱,钱唐才得以真正发展。当“杭州”第一次作为地名出现在隋朝之时,州府依然设在余杭。此后千余年,自南宋开始,杭城的中心逐渐转移到西湖,余杭则是甘心作为“陪伴”杭州的县城而存在。

南宋余杭县境图(引自清嘉庆十三年(1808年)《余杭县志》)

虽然有着上千年的历史,余杭区当下的城市形态、结构、未来格局却大约在2021年方才得以确立和稳定。新中国成立之后,余杭经历了1994年的撤县设市、2001年的撤市设区、2021年的行政区划调整等多次变化,是一个“不断调整自身设定,终于以重新成为市核心区作为长远机遇”的过程。所以,今日余杭之定位,若从更广义的历史视角看,的确带有“回归”之意。在这个历程之中,贯穿不变的是对历史的尊重,以及对杭州城市发展的整体连续与局部偏移之间的博弈和认知。

2021年余杭区行政区划调整之后的“两廊一轴”规划结构(图源:杭州市规划设计研究院)

余杭区地处长江三角洲的圆心地,京杭大运河的南端,东临大运河,西倚天目山,南濒钱塘江,中贯东苕溪,区域总面积942平方公里(大致等同于新加坡的国土面积),被上海、南京、宁波等区域中心城市高铁1小时交通圈、高速公路2小时交通圈完全覆盖,是长三角都市群最有发展潜力的城市区域之一。

与很多其他城市在经历大规模发展之后,才重新重视自然环境不同。余杭自始至终都是一座“自然都市”。

把乡村风景融入市井,强调城市与自然的关系,从学术意义上说,既带有矛盾又令人向往。与深圳南山区密集的超高层集群不同、与美国硅谷自然分散导向的群岛城市不同、与西湖区域强制性限高限容的管控不同,余杭在“城市的密度”和“自然的语境”这两方面有着独到的二元消解之术。

新旧叠合的余杭风貌

西溪国家湿地公园、五常湿地、三白潭、大径山度假区,这些余杭现有的自然资源并没有因为城市的发展而被分裂和削弱。相反,它们镶嵌在城区远近之中,彼此呼应和环绕,使得自然生活与都市生活存在瞬间转换的可能性。

从学界近年来推崇的“多中心城市”规划观念来解析:余杭并不是杭州原有的西湖中心圈层逐步放大而产生的城市区域,而是经历过“县/市/区/城市中心区”的多重迭代、自身与周边的博弈磨砺而成,它与钱江、西湖保持着一定的区位距离,共同构建杭州三大中心的城市战略。

于是,地缘和历史都注定了它被允许采用最适合自身的语境和策略,去更为从容地定义一个未来的城市预期。

图:杭州城市新中心规划鸟瞰图,展现了都市与自然相互溶解的场景

所以,理解余杭的关键,首先是要把它看作一座自然之城市。

这既是源自古代良渚的栖居观念,亦是试图打破中国城市化在上一阶段的“自然有界性”,以相对无界的姿态去争取都市与乡野共生的涟漪效应。

余杭区是不折不扣的“浙江经济第一区”,在经济发展上有着成功的数据验证。仅以2023年度举例,余杭区实现地区生产总值2936亿元,完成财政总收入801亿元,国家高新技术企业总量达2702家,这三大指标全部列居浙江全省第一,并连续7年夺得杭州市综合考核区(县)第一,尤其是数字经济核心产业在全国范围内具备突出示范意义。

在“浙江经济第一区”名号之前,我们非常有必要理解这个经济现象的城市机制。国内大部分的新区建设都是“产业先行,城市后进”的模式。而余杭区则是先行发展生态本底,形成自然资源与城市环境升级同步的节奏,继而再发展科技产业。这在全国几乎是独一无二的实例。

余杭区未来科技城实景

同时,杭州的产业活力来自官方战略和民间资本的双向激发,这是浙江经济自古以来就默认的规则。在生态本底之上,余杭成为中国最大的互联网企业阿里巴巴集团全球总部所在地。其中杭州未来科技城是国务院国资委正式批复成立的全国四大未来科技城之一,目标在于大力发展人工智能、生命健康等产业,其空间载体既包含已建成的海外高层次人才创新园、人工智能小镇、数字健康产业园,亦包含建设之中的南湖科创半岛、vivo全球AI总部、超重力离心模拟实验室等新一代科创集群。未来,越来越多的国际国内科技产业主体将会继续向余杭汇聚。

若用最简略的语言表达余杭城区的整体架构,那就是“两廊一轴”的国土空间格局。

所谓两廊,即余杭北区的“良渚文化大走廊”、余杭南区的“城西科创大走廊”。在地理形制上,两条走廊均以“东西向”的方式布局。所谓一轴,即南北向布局的“古今千年发展轴”,北接历史文化导向的良渚走廊,南至产业创新导向的科创走廊。

杭州城市新中心核心区(中轴线)实施性城市设计竞赛区位图

具体说来,余杭北部的良渚文化大走廊,是以良渚古城遗址为核心,联接大运河、大径山,打造世界文化遗产群落聚集走廊,它是余杭区的文化内核和根基。余杭南部的城西科创大走廊,则是强化高端创新要素集聚链接,打造面向世界、引领未来的创新策源地,也是浙江省在“十三五”期间做出的重大战略决策。

两廊既定,南北纵轴(古今千年发展轴)的空间形态依然存在诸多想象空间。于是,针对这条大轴线其中的具体区位,余杭区面向全球进行国际设计方案征集。

“杭州城市新中心核心区(中轴线)实施性城市设计及重点建筑景观概念设计国际方案征集”于2023年5月正式开展,意味着在新中心打造的征程上将以规划引领和设计驱动再次前行:通过研究城市设计的路径与方法,发挥全球经验对于地方区域的创新价值,通过前瞻性的行政引导城市设计制度,提高区域规划建设治理水平。

Foster+Partners设计的余杭中轴线空间场景

本次方案征集的任务书给出了复合、立体、且包容的工作引导,包括:重点谋划包括且不限于整体风貌品质提升控制、重点空间和建筑形态塑造、功能产业重塑优化、立体空间体系构建等内容,细化控规在片区综合开发项目上的管控要求等等。征集活动吸引了全球数十家设计联合体报名参赛,形成了轰轰烈烈的城市品牌效应。最终经过五个多月的设计研究、评审、深化,英国Foster+Partners(福斯特及合伙人事务所)的方案获得第一名,并被评定为中标实施方案。

城市建设之动态和复杂,往往需要协同多个部门进行管理和推进。而城市日常静态管理的行政部分划分,往往不能适应特殊历史时期的管理需求。在当下迈向“杭州新中心”的余杭,调集各大部门的不同专业背景的管理才干,以“杭州城市新中心中轴线区域开发建设工作指挥部”作为一个区直属核心机构的工作模式,取得了明显的制度实践成效。仅以中轴线城市设计国际竞赛而言,从任务书的前期论证、征集活动的整体组织、设计资源的沟通引导等方面,指挥部起到了直接的推动作用。

图:余杭城市新中心发展成果展现场

而在中标方案城市设计的实施过程化中,引入城市总师制,亦是余杭区的重要举措。2024年7月发布“总规划师”求贤令,招募“总规划师团队”,最终由东南大学段进院士及其团队出任。对于“余杭总师”的使命,段进院士提到三个“关键词”:一是传导,即为新中心从高标准设计走向高品质实施提供机制保障;二是伴随,即在设计、审批、建设和管理阶段提供动态、连续、稳定的伴随式服务;三是平台,即协助政府搭建技术服务和对话交流的平台,促进新中心公共利益最大化。在此基础上,余杭区将进一步从体制机制上巩固“指挥部+总师制+专班化”的工作架构,优化工作流程,走出一条具有余杭特色的精细化管理路径,赋能新中心高质量发展。

相较于很多城市“土地填充式”的发展,如何营造事件来推动城市环境的进阶,是一个新时代的课题。例如,2015年的浙江大学校友创业大赛年度盛典、2016年的侨界精英创新创业峰会、2019年的全国大众创业万众创新活动周(时任国家总理李克强同志出席了开幕式)、2023年的良渚论坛和亚运会火种采集仪式、新中心中轴线国际设计竞赛,以及2024年最新完成的“新中心发展成果展”、都市快报“未来生活探索日”等活动。

2019年的全国大众创业万众创新活动周

再以“新中心发展成果展”而言,特地选取数字生态创新园、良渚文化艺术中心、之江文化中心等不同点位,以更契合场所属性的内容选择和空间布局吸引了广泛关注,期间还召开了数次国际研讨会和专业论坛,毫无疑问成为杭州城市级的重要事件。其中数字生态创新园主展场通过详细而深入、时尚而具体的展陈设计,打破了专业与大众的壁垒,让政府层面的规划意识融入城市公共文化活动,不仅激发大众参与和理解城市古今演变的宏观逻辑,亦能够同时驱动城市建设不同点位上的具象化感知和传播。为期一个多月的展览吸引了近三万名观众,甚至有很多外地观众和专业人士直接慕名而来学习。

近十年来,余杭区出现了一批高水准、国际品质的标志性建筑,代表千年余杭对新时代建筑风貌的接纳,也试图为地方性的文化系统建立起跨越时代的丰富转译。

良渚文化艺术中心(安藤忠雄设计)

举例说来,杭州国家版本馆位于良渚板块,由王澍、陆文宇(业余建筑工作室)领衔设计。设计恰如其分、借山成园,形成当代园林的山水画卷,并在建筑细节上展现出对江南文化意向和技法的诸多研究。王澍教授自称其“以平和的心态无限伸展向远方”,这种境界与余杭区的发展观念极其吻合,既平和,亦深远。

杭州国家版本馆,中国美术学院王澍教授设计

良渚玉鸟集&大谷仓书店(上海大舍+杭州青墨联合设计)更是将杭州当代的宜居性、消费性、文化意义上的精致与节制感,调和到了一个新的境界。玉鸟集开业两年以来一直深受市民和青年社群的喜爱,其商业空间有别于一户一隔的“标准逻辑”,而是给予街巷肌理以灵动自由的散布状态,“快街+慢巷”的结合营造出轻松而复古的时代氛围。

良渚玉鸟集大谷仓书店,上海大舍+杭州青墨设计

国际体育中心(Zaha Hadid事务所设计)

玉湖美术馆(Aedas+中国电建集团华东勘测设计院设计)

2024年最新建成的玉湖美术馆(Aedas+中国电建集团华东勘测设计院设计)、以及建设之中的余杭国际体育中心(Zaha Hadid事务所设计),均以动感起伏、连续性的建筑形态,将全球建筑美学之前端引入余杭,为余杭赋予了更为国际化、时尚化的城市坐标。

自然和乡村环境赋予了千古余杭温情、乐观、探索的地理性格特征。科技和建设发展赋予了当代余杭积极、自信、进取的城市核心信念。

余杭从“良渚文化”起源,历经县、市、区的变迁,经历现代化转型与城市战略的不断升级。在这个过程中,余杭始终以“与杭州共同面向世界”的方式迎接机遇、适时调整自我,逐步成为一个新型的都市核心区。它的故事还在继续,它的操作方式带有强烈的杭州人文和自然之特征。余杭区,不仅仅是杭州城市中心版图的未来所向,更可能被视作中国新一代城市区域发展观念与实践的双向典范。

让我们共同祝愿,期盼余杭为我们带来一个从容且合乎预期的未来。

感谢杭州城市新中心中轴线区域开发建设工作指挥部、杭州市规划和自然资源局余杭分局对本文的指导,感谢 徐海博、ArchiDogs 筑格传媒 对本文的大力协助。

作者简介

艾侠

上海伴步文化首席研究员

中国建筑学会建筑评论学术委员会理事

《建筑实践》策划顾问

全文发表在《建筑实践》068期特辑:杭城跃变 西子新颜

多维解读杭州城市新中心,

探索城市品牌营造中的规划创新

作者|艾侠、季哲琦、顾春霞、沈晓晨、詹文轩

视觉设计/排版|Zhoujian,Yibo

发文编辑|Yibo

主编 | Sherry Li

"/>

"/>

"/>

"/>