在大师建筑事务所中

你负责哪些工作?

十多年前,有幸得到一份在Steven Holl(SH)身边工作的机会。那时我刚硕士毕业,有一份回到之前实习的丹麦BIG工作的机会,也有一个另外的美国大公司offer,最终选择了Steven Holl Architects(SHA),主要还是被他作品里的艺术性打动吧。

斯蒂文霍尔工作期间 获事务所年轻建筑师奖

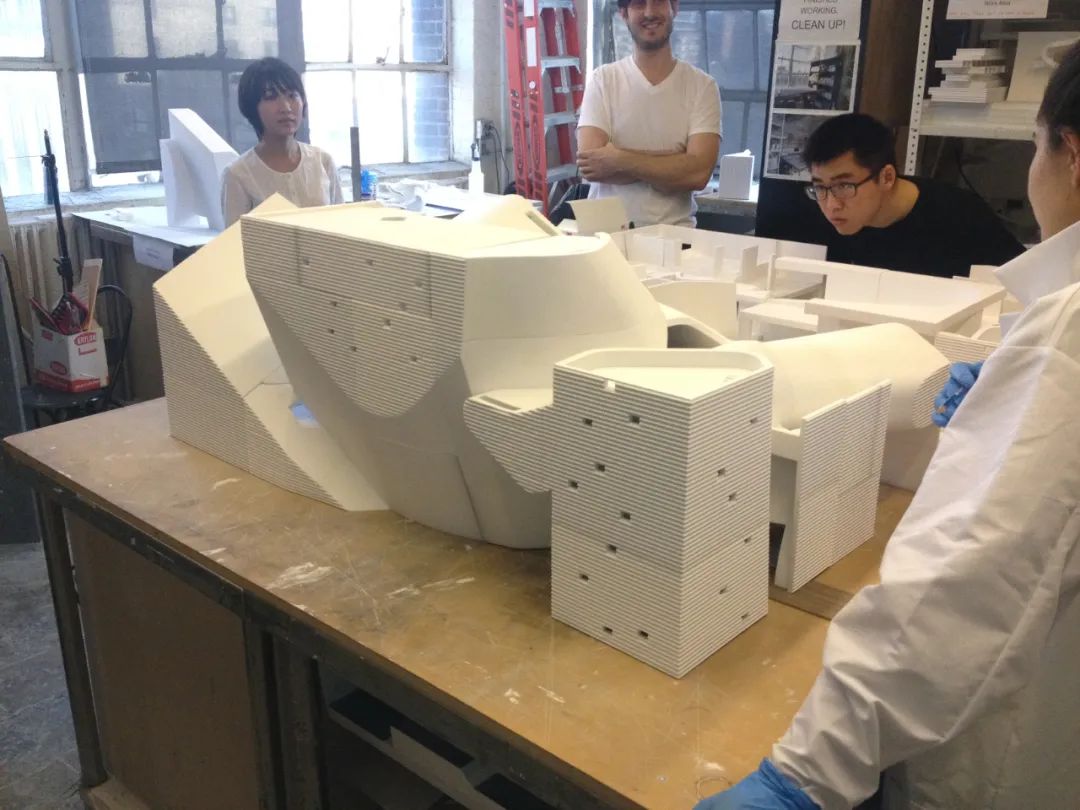

具体当年在SHA参与的工作最主要是在前期概念到方案深化这部分,具体来说就是做模型、画图纸和渲染、做文本、视频等内容。很多时候要做非常大的实体模型来讨论空间的形式和体验。很多设计决策都是对着模型掰扯出来的。

斯蒂文霍尔工作期间

要说印象最深的一点,就是我之前从没有想到世界级大师原来会这么亲力亲为的做设计,并且手把手的教年轻设计师:SH每天早上五点就起床画草图,等我早上到公司的时候就会收到几张他画在水彩纸上的方案草图,而白天他随时都会根据我的工作进展提出修改意见并交给我新的草图,等下班的时候我会整理好平立剖图纸、空间透视以及实体模型交给他手里他第二天清晨再继续,如此日复一日。哪怕他旅行在外或者出差汇报,他的水彩草图也会随时发来,主导设计工作的进展。不过在各个设计阶段,他的草图也呈现以不同形式,最初概念阶段主要是关于空间形体的抽象画,而到了深化设计阶段,SH有时会用尺规作图画好标注了尺寸的水彩平面或剖面,也有时候直接拿炭笔在我们的图上圈改。

斯蒂文霍尔工作期间

现在回想其实很怀念当初在SH身边的这些设计讨论,很大程度影响我在空间形式与材料体验中的理解。

Steven Holl Architect Office

工作接触的第一个项目是休斯顿美术馆的扩建方案竞赛,美国的竞赛项目时间非常充裕,资格预审入围之后,一位资深建筑师带着我们两个人全职做了6个月,最终击败了Snohetta和Morphosis,后面经过了十年的设计深化和施工终于在前年建成了。

休斯顿艺术博物馆新馆_竞赛表现图 ©Steven Holl Architects

休斯顿艺术博物馆新馆_Steven Holl Architects ©Peter Molick

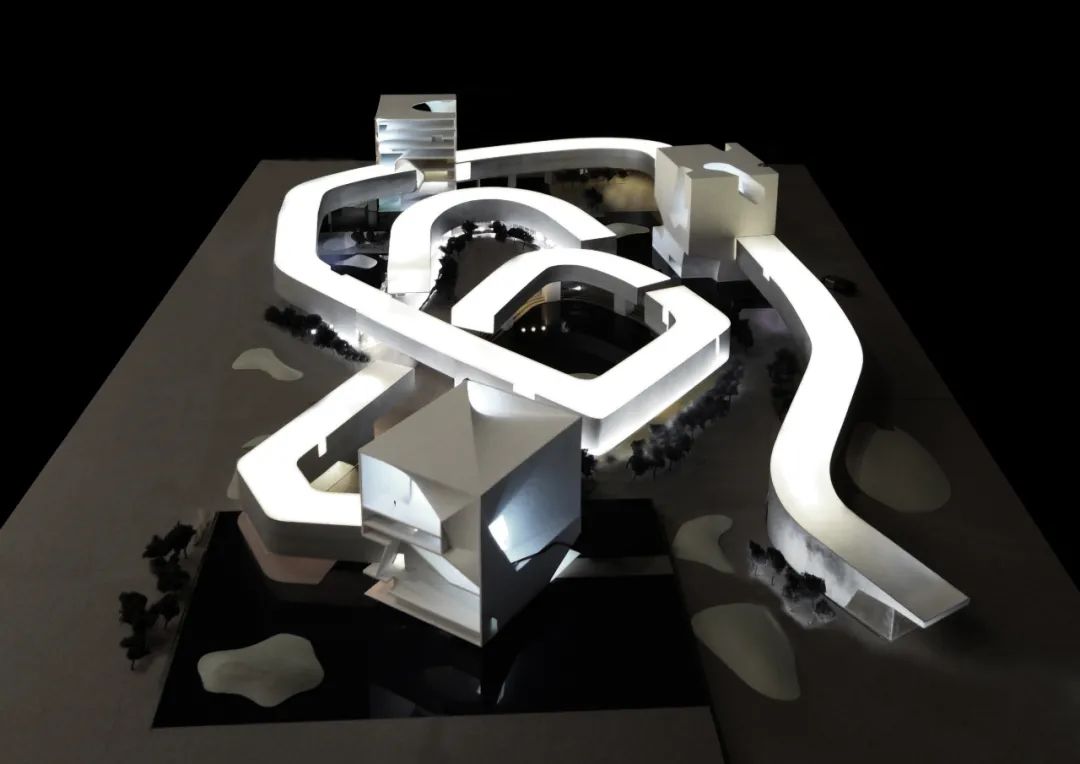

后来我也开始加入一些中国的项目,其中不少是竞赛,第一个我担任项目建筑师的设计竞赛是青岛文化艺术中心,总规模20万平米,比休斯顿美术馆大了10倍,但方案竞赛时间只有一半。

青岛文化艺术中心竞赛方案 ©Steven Holl Architects

在SHA,这种超速运转的中国大项目就需要纽约和北京两个办公室的协同作战,纽约有SH主导做空间形式研究、文本和表现,北京有几位资深建筑师主持图纸和技术深化的工作。

这个项目我们很幸运赢了OMA和Zaha Hadid获得了第一名,但也很不幸最终因为复杂原因搁置而无法实施,开始让我体会到中国项目的不易——后来参与过的中国项目很多都很遗憾没有建出来,直到上海奉贤文体中心。

青岛文化艺术中心竞赛方案 ©Steven Holl Architects

从青岛文化艺术中心项目开始,后来几年里我除了做前期方案之外,慢慢开始承担一部分纽约和北京两个办公室的日常工作衔接,每天晚上我需要总结纽约团队的工作成果,并把SH的设计决定通过邮件或电话传递给早上刚到公司的北京办公室的同事。而12小时之后,我会在纽约的早晨收到北京团队的工作成果,再和SH及设计团队继续工作。

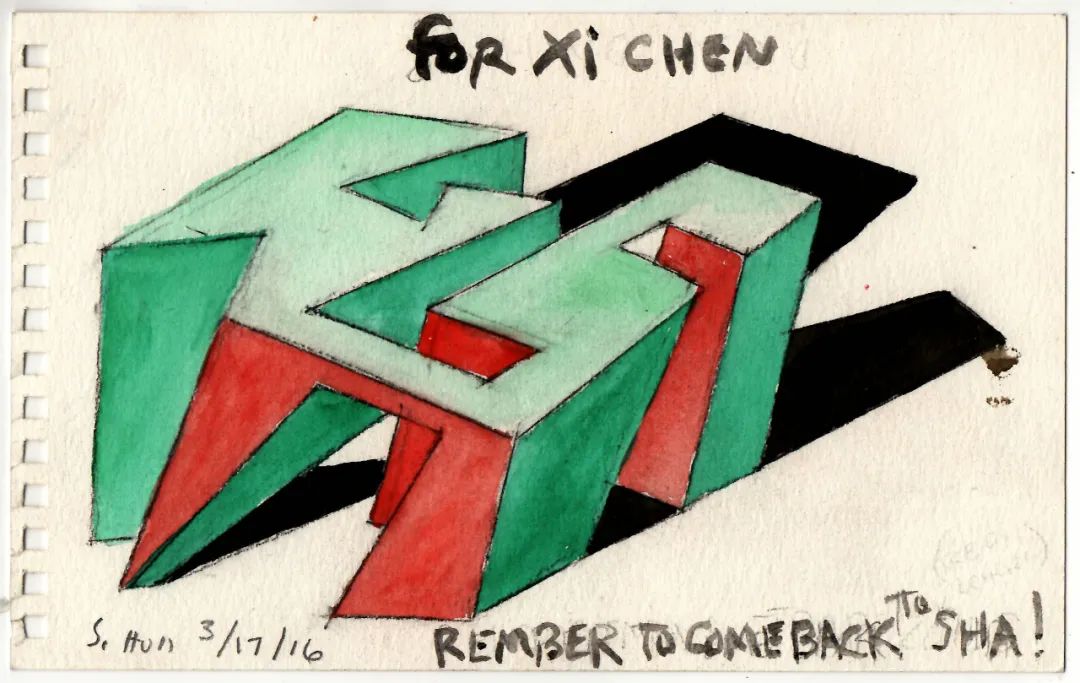

离开SHA时SH送的水彩画

今天回看,我觉得其实这部分工作是个很好的训练,因为建筑设计作品落地实现最重要的工作,其实是在日常的项目沟通中。建筑师和所有合作者、各专业顾问、建设者、使用者的持续性的良性的沟通,才能确保理想化的建筑设计概念成为现实。我今天也同样要求团队里的年轻设计师承担起项目日常协调沟通的工作,需要理解建筑师的工作不只停留在图纸的世界里。

为什么会选择成立工作室?

成立工作室的背后有哪些困难或趣事?

回国以后,创业之前曾经一度入职做了大学老师,但后来还是忍痛放弃了全职教职,把最宝贵的精力全部放在设计实践上。

陈曦在深大教书

成立工作室最大的困难肯定就是如何找到项目、如何活下去。我们从很多零零碎碎的项目开始,城中村、乡村、临时展览装置等等,慢慢才迎来了一些相对完整的新建项目的机会。

陈曦参与设计的部分城中村项目

对于工作室的方方面面

有哪些部分时继承或延续大师事务所的么?

成立一树建筑以后,许多SHA的工作方式还是很深地影响我。

比如说SH时时刻刻在念叨的一句话“我们不搞AB队,不会用一部分赚钱的烂项目养一部分亏钱的好作品”,SH非常坚持所有的项目无论大小无论设计费高低,无论在美国还是中国,都应该成为优秀的作品。

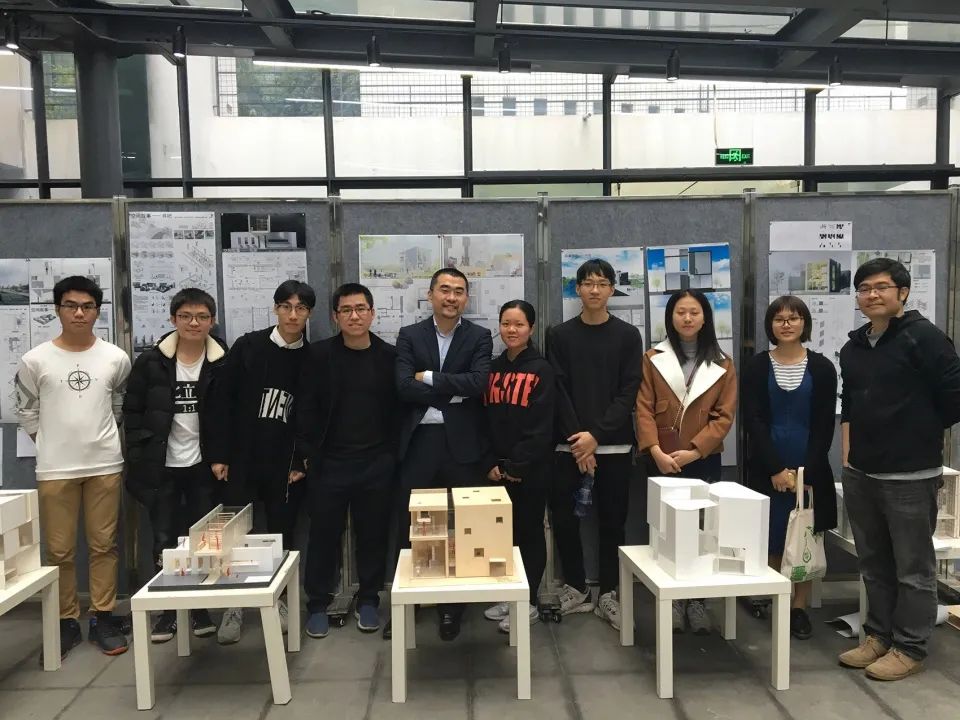

陈曦在Steven Holl事务所工作

直到自己创业后才发现保持这个原则有多么困难,不过到现在为止我还是努力保持这个信念。很多时候我们接触的项目不都是完美条件的,有的是临时建筑,有的造价极低,有的工期短到不可能。但我们还是尽力挖掘每个项目的潜力希望能成为作品。

截止到目前为止印象最深刻的项目是?

未来最想承接什么类型的项目?

我感到非常幸运在初创阶段遇到很多神奇的甲方,可以非常具有创造性的探讨任务书,也给我很大的空间和信任去做设计。

微建筑系列I-桃屋 ©Zhang Chao

微建筑系列II-废墟书屋 ©Zhang Chao

UABB深双龙岗展场 ©Zhang Chao

比如工作室第一个建成的乡村项目,修武微建筑系列;第一个建成的改造/展场项目,深双龙岗展场;第一个在城市里的新建项目,武汉万科城市展厅及幼儿园;第一个在海外的项目,印度菩提伽耶佛学中心……

武汉万科城市展厅幼儿园 ©Arch-Exist

菩提迦耶佛学中心 模型照片 ©一树建筑

因为这些宝贵的经历,所以我所理解的好项目不完全在于类型,而在于是否能在对的时间遇到对的人——充满热情、创造力、敢于梦想、并且信任我们的人们。

陈曦设计的公共艺术项目

关于未来,建筑设计不是纯个人化的艺术创作,而是抽象空间概念在与各式各样的生命体相遇之际,形成具有独立命运的物质与行动。作为一个建筑师,我希望能不断经历这些美好的相遇。

对比学生和从业这两个时期

您对建筑行业的方向/决策是否有变化?

学生时代目睹了2008年之前蓬勃的建筑市场,感觉大项目机会很多,建筑师的成长空间也很大。

陈曦在哈佛时照片

而等毕业从业之后,特别是回国后这几年,突然发现市场下行了,很多当年的同学都转行不做建筑师了,项目机会越来越少,像我们小事务所基本以做小项目为主。

Steven Holl Architect 2013 照片

但这些项目虽小,其中也有很多乐趣,有些虽然资金不多,但有很大的发挥空间,并且很快能看到项目落地,能够总结观察项目经验,这让我体会到了在SHA做大项目的时候体会不到的成就感和乐趣。

如今网红、打卡等行为盛行

建筑设计应该如何适应/面对这样的现象?

我觉得网红建筑的出现赋予了建筑另一重生命力,也给予了建筑参与社会经济生活的一种力量。

大沙河环形树屋©Zhang Chao

建筑其实不止有物质的一面,也有精神性的一面,而网络传播的盛行其实有机会帮助建筑/建筑师更多元的呈现关于生活方式、价值观、审美观的表达。

大沙河环形树屋 ©Zhang Chao

这种传播方式可以帮助建筑师链接到媒体和大众,共同参与到关于资源、教育、人口等重大社会议题的讨论之中。这也是建筑学能否“起死回生”的希望所在。

撰文|陈曦

专栏/审核|Yibo

审核编辑 | Miranda

版权©建道筑格ArchiDogs,转载请联系media@archidogs.com

若有涉及任何版权问题,请联系media@archidogs.com,我们将尽快妥善处理。

"/>

"/>

"/>

"/>