"/>

"/>

"/>

"/>

王硕

建筑师、城市研究学者

META-工作室 | META-跨界研究院

联合创始人

2004年,清华大学建筑设计学士学位

2006年,莱斯大学建筑学硕士学位

2009年,与张婧创办META-工作室

王硕曾在多家国际知名事务所任职,包括标准营造、纽约Gluck+、OMA鹿特丹总部(参与 RAK Gateway City - 全球城市商业地产大奖,BBC 伦敦 White City 城市更新等项目)、OMA北京公司(担任项目建筑师,负责曼谷第一高楼 Maha-Nakhon 综合体 - CTBUH全球杰出奖;新加坡凯德置地Interlace创新住宅项目 - WAF世界建筑节年度建筑奖)。

在城市混合杂糅的面相背后

是鲜活的生命力

在寻找它的出口

从学生时期到创立工作室,他始终对城市进行着感知上的持续观察,对人的生活方式与空间质量演变进行着深入剖析。他认为,混杂的特质是城市空间活力的根本源泉,因此希望追寻并发展这类混合社区的原型。通过建筑空间的不确定性,以“韧性”应对外界的变化。

他看上去冷静而疏离,有着理科生般的思维和设计研究手段;却也幽默而健谈,在访谈过程中不断举例、比喻,谈到库哈斯还不禁离席为我们生动地情景还原……

本期专访,ArchiDogs带大家走近META-工作室联合创始人王硕,听听他对于城市空间有何解读?秉持着怎样的城市更新价值观?以及他在建筑领域的学习和工作中有着哪些收获与感悟。

深圳时尚家居设计周

暨35届深圳国际家具展

深圳时尚家居设计周暨35届深圳国际家具展(以下简称“深圳国际家具展”)于2020年8月20 -23日在深圳国际会展中心圆满举行。

本届深圳国际家具展以“链接世界”为主题,致力于打造成为家具和设计界认识深圳的窗口,横跨上游住宅、建筑、内装到下游家具、软装、灯饰、及商办地产和工作空间的全产业链。

王硕在深圳国际家具展论坛活动

分享现场 © 深圳国际家具展主办方

META-工作室在本届深圳国际家具展参展的项目位于1号馆国际精装住宅展的“见筑视界”——全球建筑与生活联展,其联合创始人王硕也在论坛环节进行了分享。建道ArchiDogs作为主办方合作媒体,在展览前期就对META-工作室的设计作品和建筑理念很感兴趣,因此趁着这次机会,在我们对王硕进行了专访。

国际精装住宅展现场、META工作室参展项目

“Fun Palace”展板与模型 ©深圳国际家具展主办方© ArchiDogs

01

为“葡萄”搭好“架”

剩下的交给葡萄

█ 选取Fun Palace这个项目以“旧改和共享”课题参展,主要想与大家分享哪些思考呢?

W:“旧改与共享”是两个我们感兴趣的话题的交汇点,其一是关于我们对城市的感知,它有关我们对身处城市的多维知觉以及其背后所对应的城市问题。像我学生时代做的“狂野北京(Wild Beijing)”这个研究,其实就是我对城市现象的不断观察和随想的一种收集。其二是早在大约十年前,“有机更新”就逐渐成为一个热门话题,随着时间的推移,又出现了大热的“共享空间”。这两个话题逐渐趋向于融合,最后归为一个事件:那些潜藏在城市、社区里的鲜活生命力,在寻找它的出口。

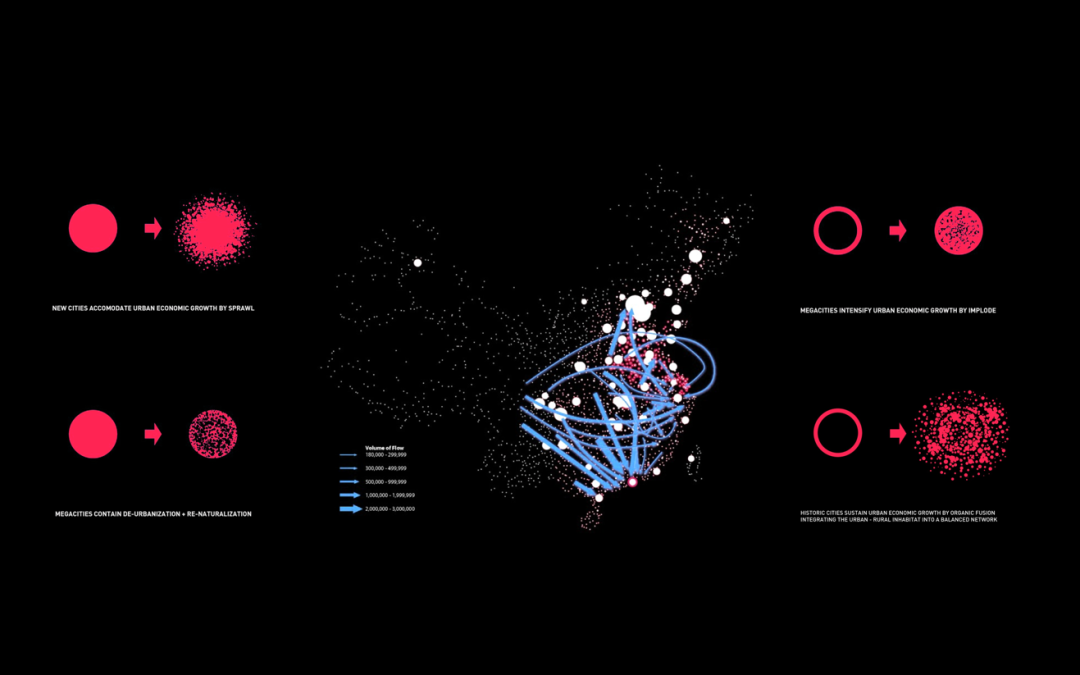

当代城市生长的几种表象 ©王硕

有活力的城市,表象经常是混乱而杂糅的,空间的变化反映了内在生活质量的演变;而那些自上而下的建筑和规划理论难以定义城市涌现的多义性和混杂性,也很难全面地阐述如何才能让城市生活变得更好。透过层层感知我们认识到,这种混杂性来源于时空和尺度上的多重叠加:时间上的从前到后,尺度上的从小到大,空间上的从内层到外层。

城市旺盛生命力的涌现 ©王硕

基于对城市混杂特性的感知和理解,我们怎样通过“旧改”和“更新”来重塑日常生活空间呢?在这个问题上,我认为的比较接地气的方式是,利用有特质的空间来引导社区有机生长。比如城中村,外表看着是简陋甚至杂乱的楼,内部其实包裹着异常丰富并且相互渗透的日常生活。人们聚居在某些空间,我们通过持续观察可以感知到其中发生的多元人群混居的生活链,和隐藏更深的生产链;在这些空间里,人们通过自己的方式创造自己的生活;被创造出的不同生活片段相互交织、连结、嵌合,最终形成了属于这片生活空间所独有的DNA。

城市旺盛生命力的涌现 ©王硕

因此从有生活特质的城市空间里,感知人们的日常生活状态和混居方式,成了我们研究城市的重要线索。沿着这条线索,我们能够摸索着去探究城市是以何种方式自发生长,活力又是从何而来的。我们希望能把对城市生命力的感知所获,积极运用到设计里,重塑有特质的生活空间,让社群活力在其间旺盛地生长。就像人们如果想种葡萄,首先要搭好藤架,之后植物就会顺着藤架攀爬生长,最终成荫结果。因此在我看来,旧改与城市更新是一种对城市感知的持续展开,是一种对人的生活方式与空间质量演变的深入探究与实践。

人们在城市特质空间里的生活状态和混居方式 ©Internet

█ Fun Palace经过改造后的功能是比较复合的,这种复合功能的确定与场地周围的人群或是功能是否有着一些联系?

W:场地的内部和外部因素都会影响改造后的空间和功能。哪些空间需要填满或留白是我们在与投资方和运营方一步一步的探讨中确定的。例如这次参展的作品Fun Palace的观念策略:虽然这种改造类型面对的是本身有着很大空间的厂房,但我们在设计中并不会将空间全部填满,而是会结合生活质量、社交方式、可能发生但不确定的活动内容以及采光通风等多种考虑来推演空间。

Fun Palace 效果图 ©META-Project

我们将正中两列柱跨之间留空,做成了一个灵活的、可承担多种功能的“公共艺术空间”。两侧做成公寓和联合办公空间,并在二三层将两翼公寓的共享空间相互连接。不仅如此,公寓各层的连廊也会通过贯穿的内部中庭跟下面的共享空间产生视线和交通上的联系。而面向公共艺术空间的两侧公寓窗户甚至阳台的设置,将增强多重感官体验上的连通,激发人们在空间中即兴互动。

Fun Palace 效果图 ©META-Project

另一方面,这个问题其实与复合型社区的运营是息息相关的。我们接触过很多复合社区的项目,也和甲方始终在关注、探讨复合社区模型的问题。我们发现,多元复合才能促使互动的发生。人与人的邂逅、与场所的交错,正是这些时空上的互动决定着社区今后的运营情况。因此复合社区在业态上不能太过单一,缺乏足够混杂性则会逐渐丧失内在的活力。反之,杂糅多元的业态能够赋予社区较强的应对各类风险冲击的抵抗力和韧性;这样有韧性的社区,能够在各种可能的变动中不断维持一种动态的平衡。

而回到问题本身,人群与场地之间的关系其实源自人群的使用需求,当空间考虑人的实在需求和使用方式,它自己就会逐步演化成一个有特质的原型,不再依赖具体的选址。

复合型社区-新青年公社 ©方淳,陈溯

复合型社区-新青年公社 ©苏圣亮

复合型社区-西京里(进行中) ©META-Project

复合型社区-燕京里 ©方淳,陈溯

复合型社区-燕京里 ©ELSEWHERE

█ 除了工业建筑改造外,您们也做很多其他类型的改造项目,请问面对不同类型对象的改造和更新,在不同手法的背后,您是否有着一以贯之的改造逻辑?

W:具体项目不同改造方式背后追求的是,能够形成自发、丰富、持续、有活力的混合社区。包括我们在北京旧城及周边各种厂房、园区的改造,我们都是在倡导一种重塑自洽的日常生活空间的模式。对于项目场地周围的其他设施对应内容的可能性,我认为是具体项目具体分析,根据项目内在需求去灵活调整,增减配比。

工业遗迹再利用-水塔展览改造 ©陈溯、方淳

胡同工厂改造-箭厂胡同文创空间 ©陈溯、方淳

我们对现实进行观察,对生活特质展开感知,通过持续性的研究提炼出城市生活空间的DNA,并将知识的片段原型化,成为我们所掌握的策略,最后转译到设计和实践中。最后很重要的是,在项目落成之后,我们一定会回访项目开展新一轮的观察,总结经验并尝试将其中有效的方式运用到下一个新的项目中去。这是一个在时间维度上的迭代过程。

█ DNA抽提和塑造的过程是怎样的呢?

W:其实DNA的抽取和重塑是一个透过现象看本质,并将本质加以运用的过程。没有办法简化成一个公式或者简单的数据处理手段;更多的时候它是一种对城市运转、对生活空间最直接的体验、感知和经验的叠合。

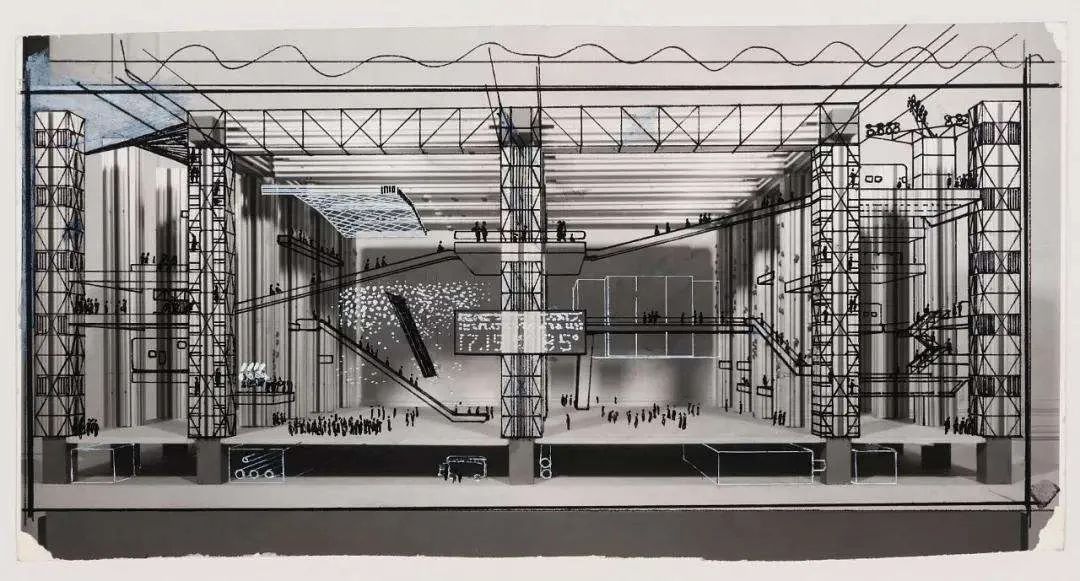

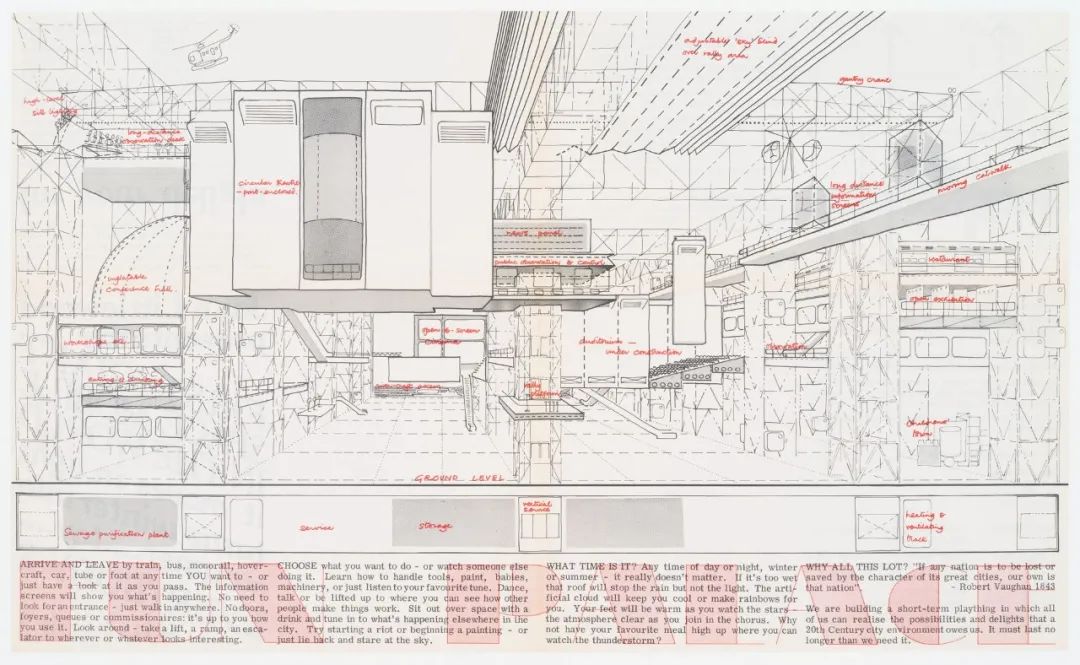

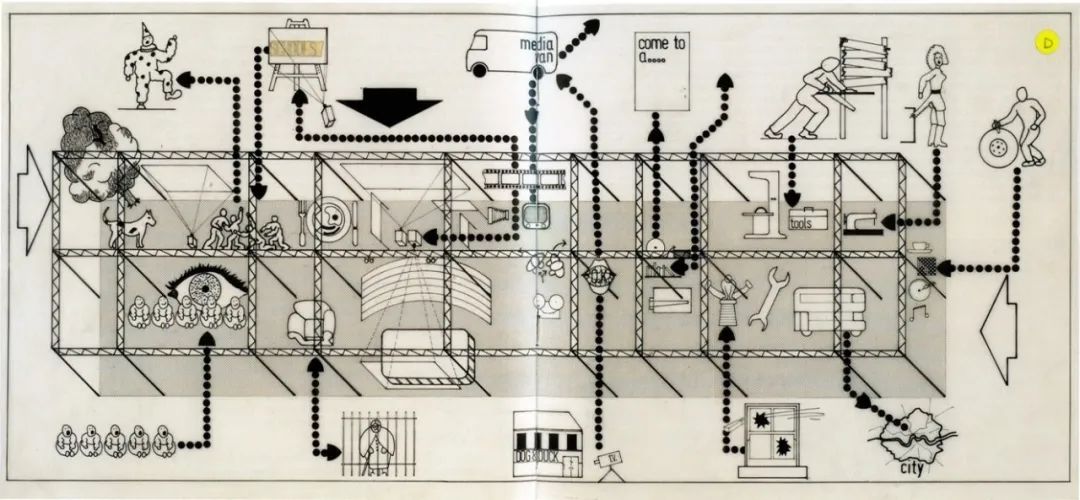

█ 您在讲座中提到Fun Palace的原型来源于AA教父级人物Cedric Price在1960s对工业建筑的思考,具体体现在哪些方面呢?对今日中国的城市和社会现状有着哪些跨时代的意义?

W:“Fun Palace”作为一个虚拟项目,原本是Cedric Price在工业背景下提出的一种可拆卸可组装、可随周围环境变动的结构建筑体的形式,体现了Cedric在处理建筑不确定性和复杂性时新的思考途径和对场地组织的方式。现代主义早期其实是建筑工业化的时期,那时工业化产品带给了建筑无尽的可能性。例如勒·柯布西耶早期以工业化为宏大背景提出的光辉城市,勾勒了积极的、能够克服前现代城市自身顽疾的未来城市图景。但当工业化大生产开始衰败、全球生产供应链出现断裂,遗留下来的失活工业空间该如何利用成为了问题。

fun palace,1964 ©Cedric Price

而Cedric Price在当时的社会现实下提出了激进的思辨:由于机器化技术使模块化、可变动的构建方式成为可能,可以为空间带来一种模糊的、带有不确定性的持续创新;在这种不确定的状态下,可以以优化生活质量和内部体验连续性的方式对空间进行改造,甚至在未来的几十年间随着社会发展的情况不断进行调整。但可惜那时候没有将这一构想实现的社会条件。

勒·柯布西耶的“光辉城市” ©Internet

目前中国正处于一种人文、社会、科技、空间多时空交叠的时期。所以在中国比较有利的条件是,由于城市功能转换,现在我们有大量空置的工业厂房,相应的建造技术也已经得到发展;同时大城市正在面临年轻人大规模涌入的都市移民问题,并且经过几年的试错,复合功能的混居共享社区模式也已经开始被市场接受。中国当下正处于多角度跨时空交错的端口,因此Cedric Price提出的构想能启发很多有益的思考。

█ 您觉得这种建筑空间的不确定性会是未来的发展方向吗?

W:是的,这肯定是发展方向之一。在Cedric Price那个时代,建筑师可以畅谈未来,并相信未来一定会像先锋前卫的设计中所展示的那样呈现;但如今时代变了,不再是一张图纸来为未来宣言,或者说我们已经不再相信前卫(avant-garde)究竟能在多大程度上预测未来。我个人认为原因可能在于,我们开始对科技是否能够带领人类不断地往更好的方向发展持怀疑态度。所以现在的很多认知其实是建立在对城市过去几十年发展的整体感知和反思上。

如今,我们不会天真的认为提出一个设计想法就能带来“社会改良” - 而是坚信在对社会、城市、人群持续而敏感的观察下,对生活空间自身的连续性进行深入思考后,我们可以在局部做出自洽而有效的回应。我们透过感官知觉,提炼出空间场域的DNA片段,进一步运用到实践中,再不断地收集反馈、推敲改进,在这周而复始的过程中,通向一种社会连续性(social cohesiveness)的重塑。

02

从细胞到器官

救命的绝不是“抗生素”

█ 您一直在观察社会现象和城市问题,那么共享作为发生在空间中的一种社会活动,面对疫情的冲击,您认为原有的共享模式是否会发生改变?将来可能会向什么方向发展?

W:共享模式多少还是会受到疫情影响的。但我个人认为,如果对“共享”的理解再通达一些,或许疫情对共享模式反而起到了积极的影响。

例如我们俗称“单位大院”的这种组织模式,它当然有不好的地方:被围墙围起,各自为政。但其实它的内部已经形成了一个自给自足,不太依赖外部输入的人际网络,是一个拥有着丰富社交纹理的熟人社会。规模比“大院”再大一些的,例如很多“小镇”,也是类似的模式。这种模式潜在的一个好处就是,如果碰到疫情这类突发危机事件,社区会应激的切换到内向性的状态,但由于其内部网络比较成熟,受到外部危机冲击的影响也相对少一些;即便对外封闭,但社群内部依旧可以在保持生活质量下维持运转。

如果说以前社会中每个个体的生活像是单个的细胞,那这样的社区组织形式就像是一个高效的有机器官。因此我个人预测,疫情的刺激会使“共享”模式往一个新的方向发展,这个新的方向未必就是负面的,也许其实是我们还没认识到的一个机会。

█ 在疫情时期,政府出台了很多临时性的政策,您认为会导致社会生活发生变化,从而影响未来社会进程。那么您认为未来的挑战主要在哪些方面?建筑应该具备什么样的性质来应对呢?

W:我认为政府出台的临时性/刺激性政策是为了应对突发事件(例如今年的疫情),给“生病的城市”打一剂抗生素。而城市这个有机体究竟能多大程度地在抗生素的作用下保持健康,还需要协同工作的“器官”自身想办法。

因此在这个过程当中,就需要建筑师和业主们齐心协力共同来探讨解决问题的路径。显然这并不单纯是建筑学的事情,还涉及到诸多社会学、人类学、经济等层面的问题。因为我们不可能将人以及与人关联的社会问题从事件和项目中割裂开来,独立对待。当我们讨论高效率城市发展,例如房地产的问题:我们高效发展房地产,促使大家购房,人们靠房产升值获得收益,这本质上是一个经济逻辑主导的行为;但当我们考虑到生活环境与质量,回归到以人为本的初衷上时,这就变成了社会、人文的问题。

建筑能做的是有限的,但这不代表建筑师的能量也是有限的。我认为建筑师不仅仅是画画图、做做设计;相反,建筑师需要具备一定的综合素质,拥有宏观的视角和穿透性的感知力。

西海边的院子 ©陈溯, 方淳

█ 您的毕业论文“狂野北京”着眼于在北京涌现出的“野生状态”的下都市化现象。恰逢前段时间因政策复苏的“地摊经济”,您如何看待北京地摊经济的重生?以及其未来的发展走向?

W:我认为地摊经济或者夜市经济,并不是某种固态的东西,它是一连串行为在某一时刻的集中体现。你如果持续观察这些人为活动会发现它们其实在生长,比如我从2007年跟踪调研了10年的大红门服装产业聚集区:从地摊户到露天批发市场,再到有棚子的市场,最后甚至发展成商场。所以在我看来地摊经济是一种动态生长的生态体系。

地摊经济 ©Internet

在德勒兹的书中有一个理论叫“根茎(rhizome)理论”。它借喻的是像土豆这样长在土里的块茎植物,在地表上面你什么都看不到,但土壤的块茎里面储存着物质流、信息流、能量流,它们相互交错汇集,等到一定时机就会爆发出来成为一个土豆。我觉得这就犹如当下地摊经济复苏的情况,可能之前某段时间地摊现象看似销声匿迹,其实不然;如果深入研究你会发现,它可能只是通过某种方法隐藏起来,然后伺机以新的形式呈现,但并没有被抹去。像地摊这种经济形式,只要人们有这个需求,它们就有重焕新生的机会,等到条件合适一定会以别的方式再冒出来。

狂野北京-A CITY UNDER CONSTRUCTION ©王硕

03

META:形而上与棱镜

█ 您曾在国内就读建筑本科,然后前往美国进行研究生阶段的学习,请问在研究生阶段您最大的收获是?

W:我研究生就读的莱斯大学建筑学院是个小规模的学院,学生、老师都算上也就100来人,大家互相之间都认识,这也就形成了一个特别好的讨论氛围。

莱斯对硕士论文(Thesis)的要求特别高,相当于一些学校的博士论文。会有三位老师(一位是director,两位是reader)对每位学生进行指导,其中Director会给我们一些引导和支持,而reader负责质疑和挑毛病。虽然reader的批评很容易令人崩溃,但你可以在课下和老师们预约时间聊天,他们从来不会吝惜时间,都很愿意和你探讨问题、为你答疑解惑帮你走出困境。有时还会给你开书单,告诉你针对什么问题该去看什么书等等。这个做论文的过程,让我受益匪浅。

在美墨边境小镇Marfa参观Donald Judd的大地艺术 ©王硕

而且老师们都博学多才,常常会给你推荐不同跨学科领域的内容,不只是单纯停留在课堂上的教学。我自己后来在教学的过程中发现,如果学生们疲于应付作业了事,只跟老师交流课程作业完成的好坏与否,但是没有时间和机会形成一个学术社群(academic community),这个区别是很大的。真正刺激你学到很多东西的,是学术社群带来的学术氛围,这就是我在莱斯得到的最大的收获。

█ 听闻您在OMA鹿特丹总部工作的两年内密切接触了库哈斯,您在与他共事期间有哪些印象深刻的经历?又在哪些方面影响了您日后的建筑思考和职业方向?

W:库哈斯经常奔波在世界各地去协调各种事情和各类项目,一般一个月会回一次办公室。所以当我们接到他回来的通知后,会马上做好准备:在办公室的走廊一侧的墙上贴好汇报资料,另一侧的桌上摆满海量推敲过程的模型。然后他进门会沿着走廊边走边“检查作业”,而且他能够很快速地做出判断。如果他觉得某个项目发展的很好(或者,很差)的话,会把项目小组全体成员叫到会议室里,和项目团队一起做更深入的探讨。偶尔也会吐露一些他对项目意义的抽象思考 - 有时就是一句很难捉摸(elusive)的话,抽离的让人听不出和项目有什么关系。

总的来说,与库哈斯共事让我认识到,设计建筑的很多想法并不来自于建筑学本身,很多时候可能来自于对人类社会中某个现象或者某种特质的阐释与回应,或引发某种不确定的事件。也许库哈斯一直想说的是:当你带着激烈的思辨直面这个世界,不受建筑学的限制,专注于你的生产(production),那样的产出反而可能(对于建筑来说)是最好的。这可能也是为什么我们要去打开各种知觉通道,去感知这个世界:在浸入的过程中也许会产生某种领悟,这种领悟又渗透到你的骨髓里,成为你的一部分。

█ 您曾提到工作室的命名跟meta-physics形而上学这个词有关,跟您所说的“不受建筑学的限制”感觉有着异曲同工之妙。可以跟我们具体分享一下这个词背后的寓意吗?

W:对。这个名字其实跟我个人的兴趣点以及对建筑的理解有关。对于建筑,我觉得它本体上是关于“物”的存在,以及如何让“物”的存在更优化的一个过程。而在这个过程中,我认为也会浮现一种“形而上学”,我很感兴趣关于建筑的“形而上学”到底是什么。

借用德勒兹一段很经典的话,他曾在采访里说道:“……柏格森说现代科学还没有找到它的形而上学、它所需要的形而上学。而我所感兴趣的,正是这一形而上学。”没错,很多人都在谈论科学,很关心科学的应用,但鲜有人对科学本身进行思考,而他恰恰关心的是关于科学的“形而上学”。那建筑的 “ 形而上学 ” 可能就是关于你该如何去做设计的一个设计(meta-design)。

这种“形而上学”和对方向性问题的持续思考,将会在建筑领域的发展中,不断探寻其边界和突破口。在我看来,我们所生存的这个可感知的世界还留有巨大的空白,建筑师有着广阔的发挥空间去思考该如何填充它。

█ 在有着丰富的经历之后,您认为创立工作室需要做好哪些准备?您如何看待META-工作室所做的事情?

W:关于创立工作室这件事,我觉得要先想明白自己到底想干什么,并且证明自己想做的事情是有效的,同时相信自己有能力带来一些有意义的改变。

我们是在从社会中不断地汲取出一些有力量的东西,最后再通过我们的“所作所为”将其投射回这个世界。通过这样的提炼和再投射,将一些有意义的议题,去放大、扩充,以提升其影响力。

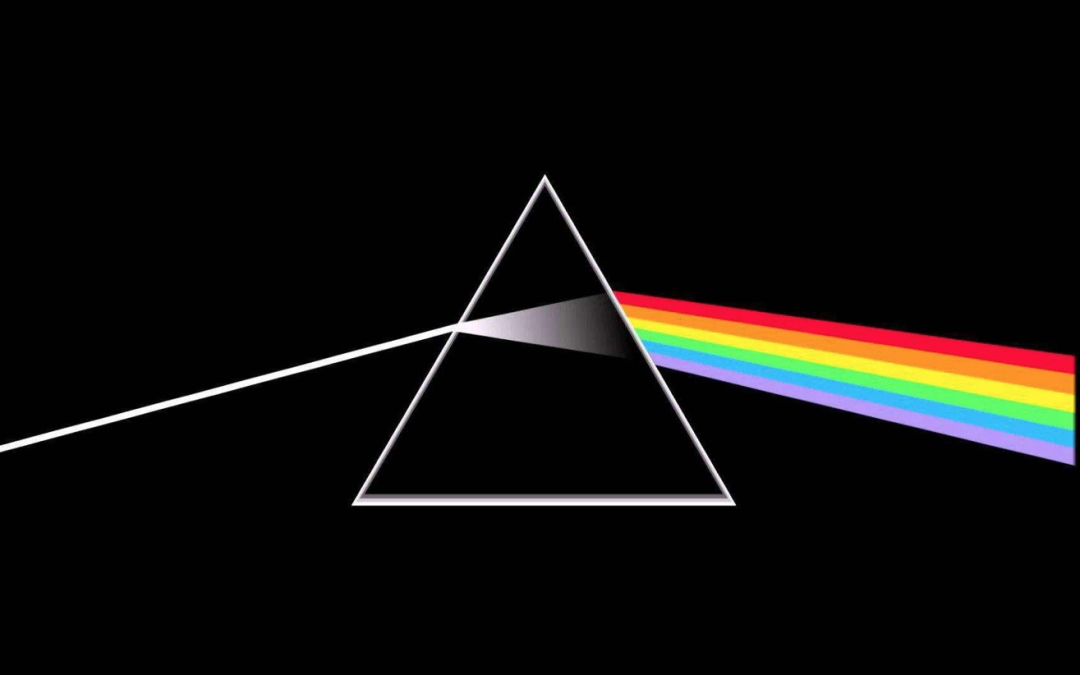

所以我常常将META的工作方式比喻成一个棱镜。我们的感知是将社会现实 - 如同一束“自然光”打到棱镜上,再透过我们的实践去抽离、折射和散射生成七色彩虹。而经棱镜折射出的那大大提高了分辨率和敏感度的美丽光谱,就是我的研究里涉及到的种种议题,例如:公共性与私密性问题,流动的日常生活,视觉、听觉、触觉上多维度的空间体验。我们尽可能不失真地扩充这些感知,通过我们的工作重塑出融合多重感知的,更加丰富的日常生活空间。

棱镜:"月之暗面"专辑封面 ©平克·弗洛伊德

工作室室内 ©META-Project

04

敢问路在何方?

不如先找个舒服的姿势

█ 您认为相比设计公司或者设计院,在独立事务所工作收获的东西有哪些区别和优势?

W:独立事务所的优势就在于我们不会被任何项目和任务绑架,我们可以选择自己想做的和不想做的,自由度相对于设计院更大一些。我们从来不会用KPI来要求员工。但区别在于,由于需要持续的进行研究,我们的工作成本偏高,相应的设计费也就更高。当然我们有时候也会和设计院组成联合体,在一些大型项目上平衡各自优势。

从工作方式上来看,设计院和设计公司在做项目时会有一个相对系统化的流程,从任务分配到落实再到进展监督,有着比较精细的分工,像是工业化生产;而独立事务所更像是《三体》中描述的黑暗森林中独行的猎人,不到有把握的时机不会出手。

2019年会 ©META-Project

█ 对于刚入职的年轻建筑设计师,职场中应如何更好地提升自己?

W:首先最主要的,你必须先想明白自己想要的是什么,想走一条什么样的路。无论是去设计院、外企或独立事务所,不同的路对应着不同的生活和工作状态。其次,就是要看自己和公司/团队是否在建筑观和价值观上有所契合,公司/团队是否认同你的想法。这些事情最好尽早想清楚,避免在没想清楚的情况下胡乱跳槽,这是十分耗费时间也得不偿失的做法。一旦你想清楚了,有了明确的追求,你可以很快地发挥你的优势,从而高速地获得成长。所以说到底,这还是一个自我认知的问题。

对自己有了清醒的认识意味着可以自然地做出选择。你可能乐于在一个地方工作以求安心和生活稳定;也可能为寻求更大的挑战付出辛苦而在所不惜。这其实就是要在顺应外界力量和遵从内心之间找一个平衡。没有事情是十全十美的,需要做的就是为自己找到那个适合且舒服的“姿势”。

访谈|鑫然、郝璐

文案|郝璐

编辑|鑫然

主编|栗茜

审核编辑|Yibo

版权©建道筑格ArchiDogs,转载请联系media@archidogs.com

若有涉及任何版权问题,请联系media@archidogs.com,我们将尽快妥善处理。