三清山地质博物馆

如何在地生长具地质特质的当代建筑,是设计自始至终都在探寻的问题。 ——叶长青

场地印象

Site Impressions

设计之初,正是暮春时节,在葱翠馥郁的绿意之间穿行,最终到达这个斜东西走向的静谧山谷之中。群山逶迤下,还有不少或石或砖的民居栖息其间。而山前屋后,是梯级的稻田,稻田之上,则有散落的“田石”时而浮现,一派特别的山野美景......

博物馆的选址正基于此,待我们走近,注意到基地呈南高北低坡地,山田余脉中,其中有两条隐约的山溪汇聚,而基地正中,竟有一棵百年树龄的古樟繁茂生长,其粗壮有力的枝干由南向北伸张,似乎正是为着抗拒基地的坡向。

“山田树石”,这构成了基地给我们的第一印象。

基地与“山田树石” © UAD

地质特征

Geological Features

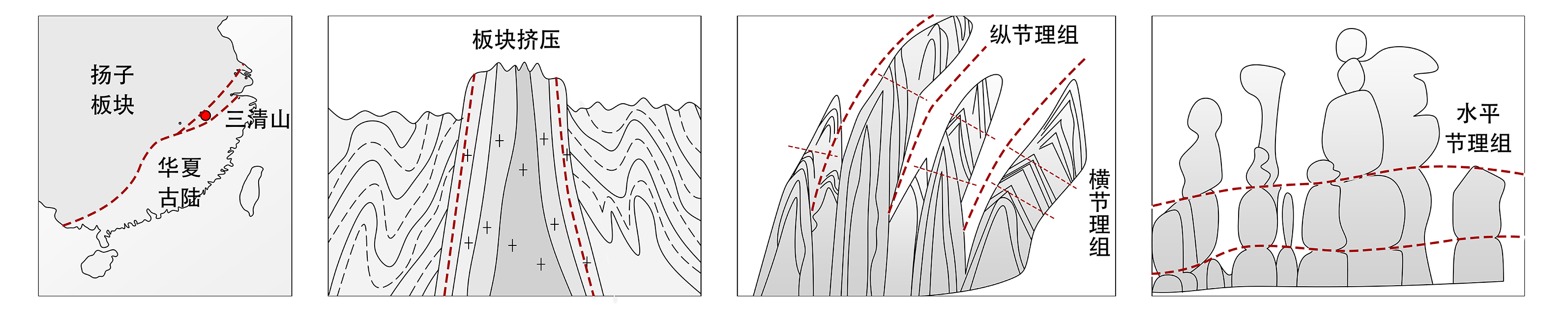

三清山成为世界自然遗产与世界地质公园,蜚声海内外。三清山在地质史上经历了14亿年的沧桑巨变,曾有三次大海侵和多次地质构造运动。三清山所处独特的大地构造环境,是亚欧大陆板块与太平洋板块东南交界处的扬子古板块与华夏古板块两个板块碰撞事件记录最系统完整、出露最典型的地域。三清山同时是世界展示花岗岩微地貌形成演化历史过程的天然博物馆,其古板块碰撞所形成的石岩奇观,是三清山地质地貌最为显著的特征。

三清山石岩样态 © UAD

在地“书写”

"Writing" on the Ground

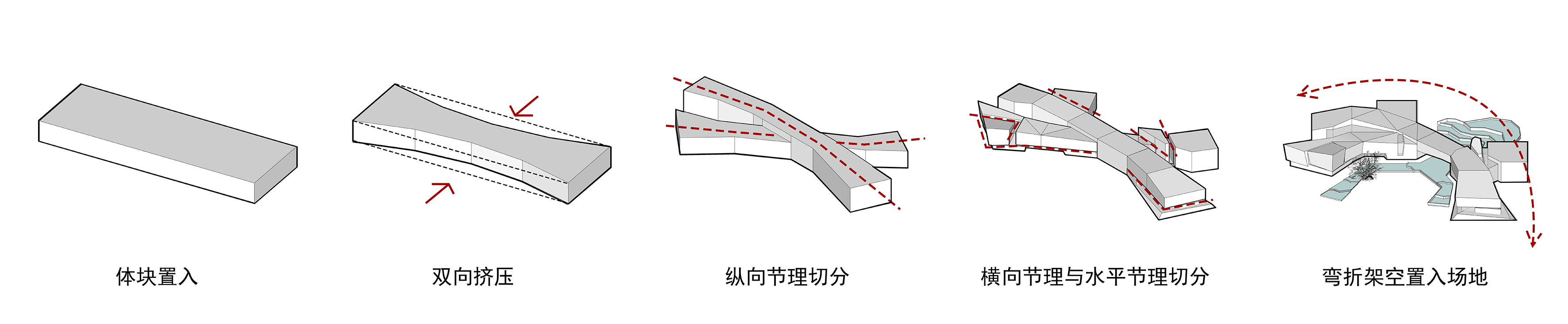

1 形体生成

三清山地质博物馆设计,首先起意于对地质成因的理解,并对其形态的抽象与组构。这包含了两大地质板块的挤压与运动,包含了山石与海水的互侵,包含了三清山花岗岩体发育纵向为主、横向和水平向为辅的节理和扫帚状裂隙群特征。形体由此呈现为双向挤压,并沿纵向条块状裂变、伸张,并进一步沿横向切割、分离、水平向滑移与剪切,从而表达出“地质之力”对形体的刻画。

三清山地质板块及节理分析简图 © UAD

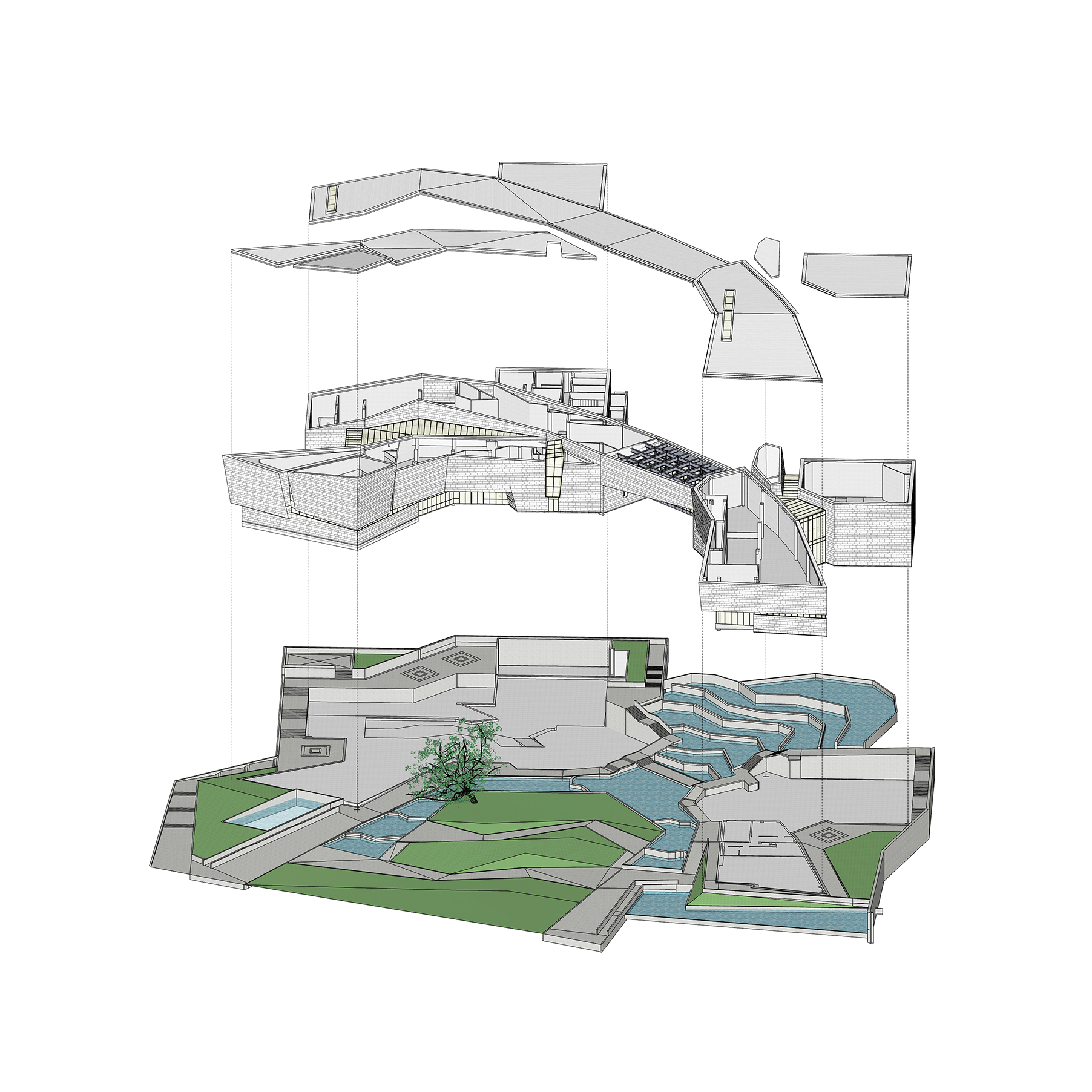

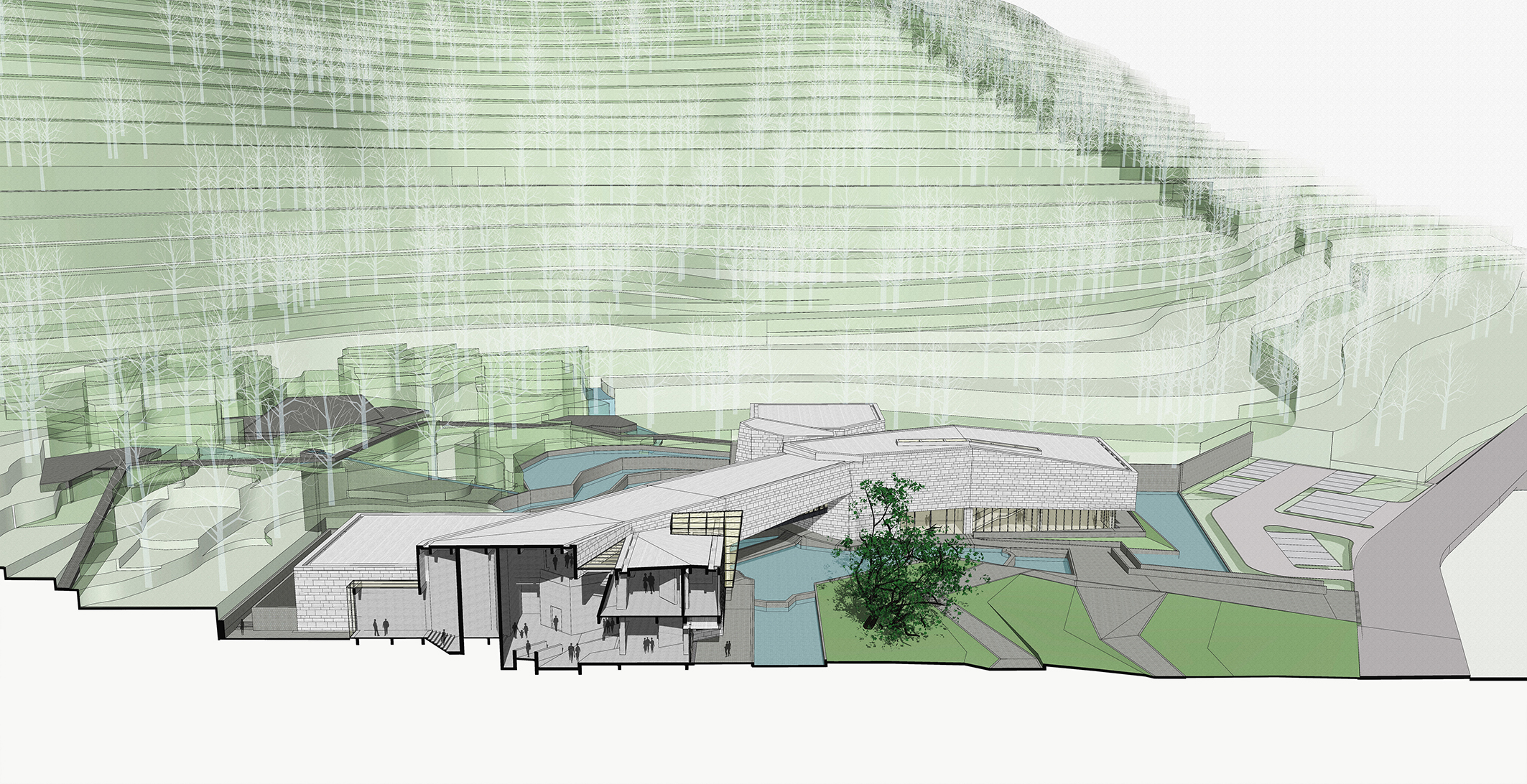

建筑的形体,同时拟合了对基地山形与径流形态的分析和处理。基于场地由南向北的坡降,循着等高线的渐变,建筑再行弯折,从而形成为以百年古樟为中心的清晰的半围合之态;继而,建筑形体将东西体块予进一步分置,以大尺度虚空与空中跨越,呼应了山脉走向,并将原有的山溪汇聚导引入前广场及大景区水系,从而完成整体形态的塑造。

形体生成分析图 © UAD

建筑入口主场景 © 赵强

2 内部空间

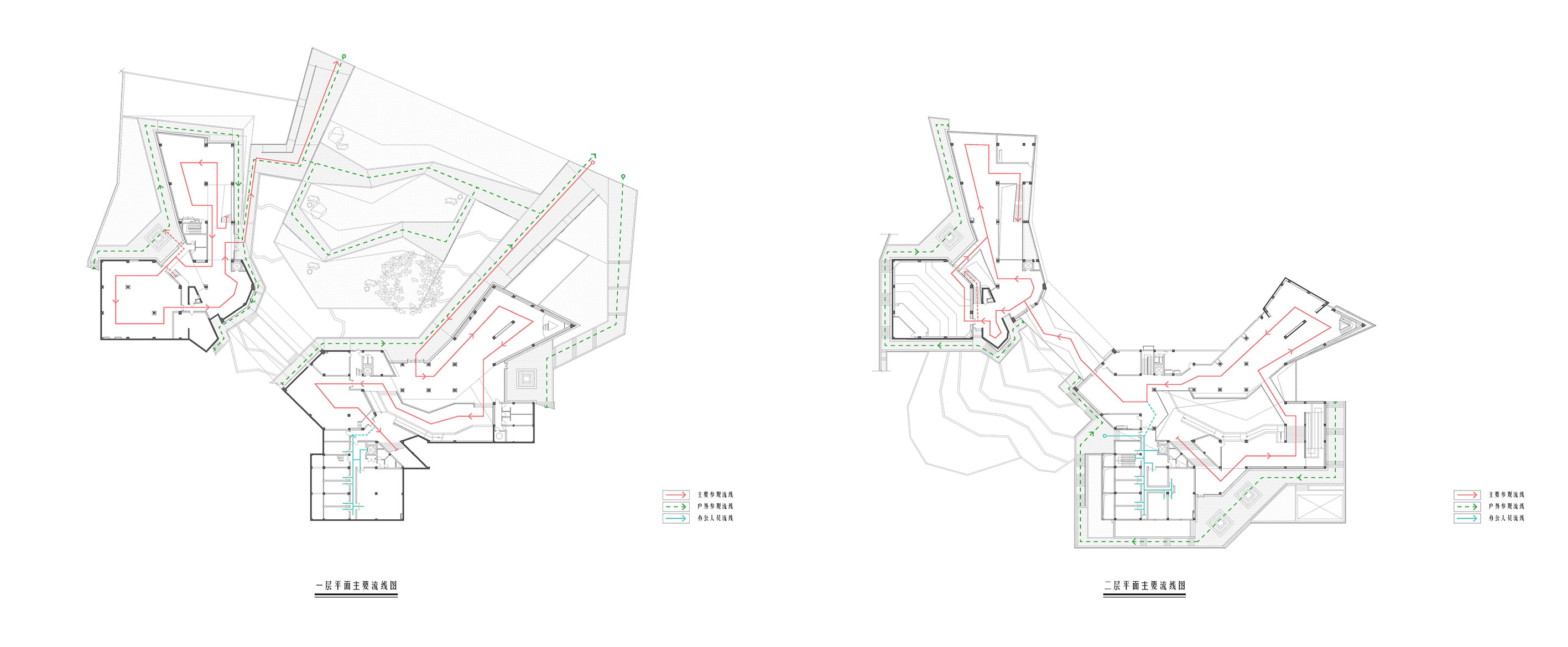

形态的生成逻辑,同样延伸到内部空间塑造之中。参观者由用地东北侧入口缓坡,循着古树的荫翳而行,即可进入博物馆的入口及大厅,总体展线从此开始,从东区一层至二层,再经廊桥,至西区场馆,后下一层,待出口,复见广场、古樟及远山。室内以“地质运动”线索打造,有如穿行三清山的岩壁之中,或高或低,或暗或明,既断又连,求其一定之曲折跌宕,适当表达了挤压、流变、切割、交错等等地质运动“意向”。

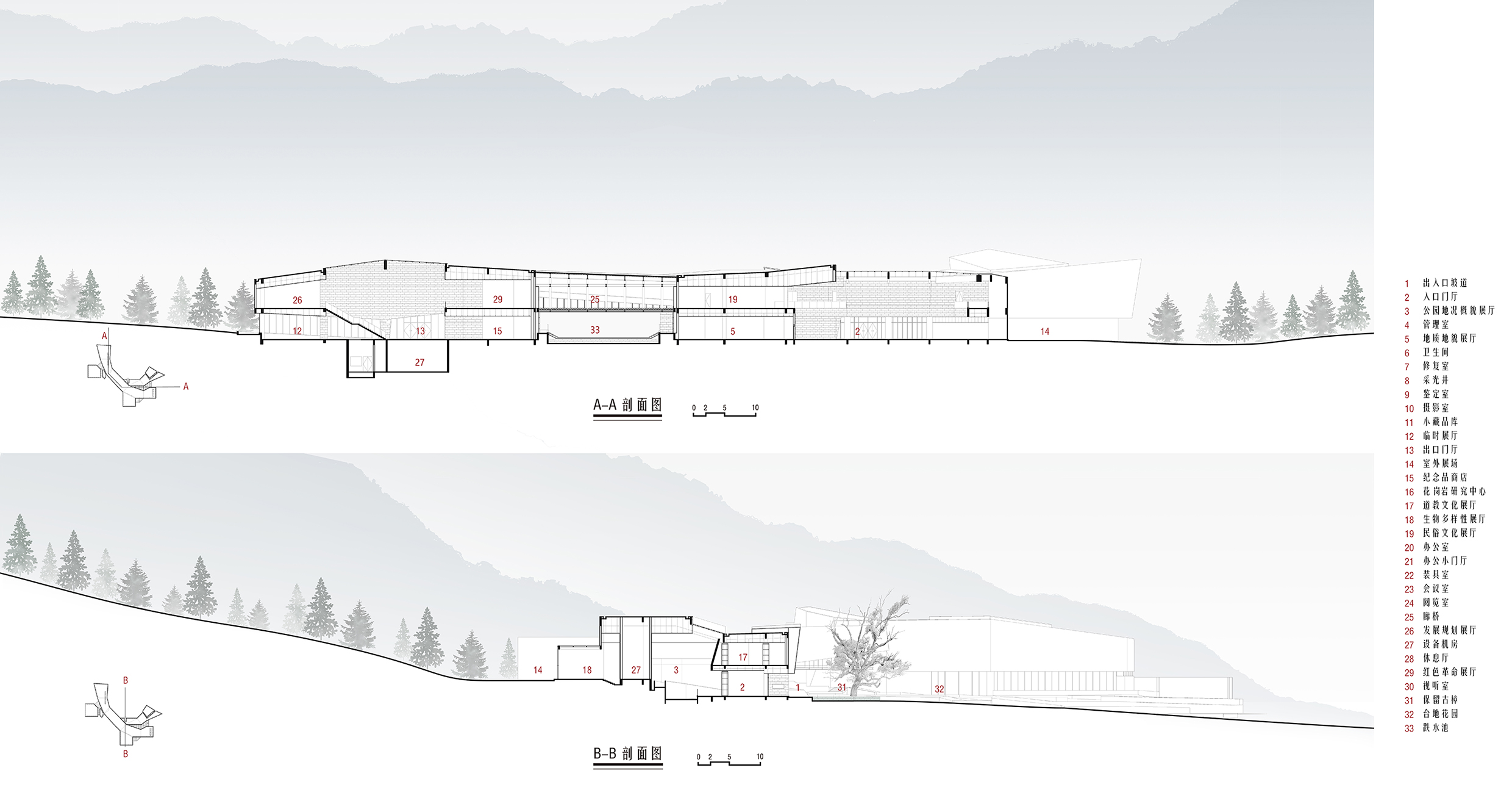

空间连续剖视图 © UAD

展陈前室内空间 © UAD

功能安排上,馆内东区总体偏重于地质地貌主题,有地质地貌、生物多样性、山景生态等专题展示;西区偏临展、规划展示、红色主题、研究等补充展示及场馆服务功能,可以兼顾对外相对独立开放,从而做到一定特色基础上的分区的有序与合理。

展线分析 © UAD

3 外部景观

项目基地,原民宅建筑有用当地石料构筑墙基、墙身的传统;而其中百年古樟,作为江南村落的常见树种,往往是村口的标志或户外的中心;同时,基地原有的梯田形态,同样也是人工耕作的自然“生活”景观风貌。由此,我们新建筑的外部景观设计,也将百年古樟作为“核心”要素予以保育,而后山位置,依循梯田形态处理,由高而缓,并以本地毛石围构,从而完成对原有地形与人文生活景观的新“再现”。

形体与环境分解轴侧 © 赵强

古樟、建筑及远山 © 赵强

另外,水主题同时也是地质运动(山石与海水的互侵)的重要要素,设计因势利导,结合前广场及后山梯台,按照跌落“池田”形式予以设计,在丰水期,作为原有山溪的泄洪通道,在一般季节,可以有浅薄的水体,枯水期时,则裸露下部砾石,以多样形式反映主题。

依山跌落的“池田” © 赵强

再者,利用基地内林间用地,适当整饬成为户外展台,并连缀古樟广场、廊下平桥、叠级池田、山林步道组织为户外展线,将博物馆打造成没有围墙的“泛博物馆”建筑,从而更好提升公众对建筑、自然及其展品的“在地体验”。这些户外展场与动线,也将为博物馆开放、收藏提供未来更多的空间扩展预设。

后山林间体验步道 © 赵强

4 结构与构造

结构构造上,以钢砼框架与局部现浇钢砼墙为主,跨桥处采用下挂式钢结构实施。建筑形体间呈开裂状,裂隙处由玻璃围护,有如地质运动中的岩浆或海水,是建筑内交通、中厅及其他特殊空间的采光部分,而在夜间,就成为“透壁之光”。

剖面 © UAD

东北鸟瞰夜景 © 赵强

外立面实体幕墙采用了40公里外同一山系的石材,表面采用机械刻槽+人工斧凿的方法,竖向粗粝质感,是“地质”运动摩擦与错动的再强化。至于广场及景观梯田中,也大量运用了当地石材,其中广场采用了荔枝面,“池田”底面以砾石铺地,而梯台挡墙采用当地毛石料,并按虎皮墙的方式砌筑,是新建筑与原生环境的与融合。

石材材质肌理 © UAD

讨论

Discussion

本项目设计,事实上经历了两方面的前置性思考与斟酌。

首先,项目选址于山麓,如何更好地找寻新建筑与基地的关系?又从何角度切入以更好表达地质主题?此中,“扩展地形学”理论给予我们很大的启发。

地形学,是一门研究对地表形态的特征、分布、成因以及其演变过程的科学(《辞海》)。作为一门介于地理学和地质学之间的交叉学科,可追溯至18世纪末~20世纪中叶(英国的J.赫顿、美国的W.M.戴维斯和德国的W.彭克为代表)的早期发展;并于20世纪末国际地形学会议(1994)开始逐步形成宏观、微观的地形学分类,尔后进一步发展为气候地形学、构造地形学、动力地形学、文化地形学、历史地形学等等相对丰富的“地形学”分支。建筑相关层面,前后有西蒙兹、凯文•林奇、彼得•埃森曼、肯尼斯•弗兰姆普顿、查尔斯·詹克斯、戴维•莱瑟巴罗等著名建筑学者的持续加入与贡献,并以K.W.福斯特主持的2004年威尼斯双年展的“地形学”分主题的提出为重要节点(有拟态、簇群、路径、消隐、编码等建筑分类);当前,地形学建筑已经发展到了“扩展地形学”的新阶段,对国内外建筑、景观和城市设计也带来了日益显见的启发和影响。

三清山地质博物馆的设计,也正契合了”地形学“及其扩展理论的主要内涵。我们从对地质运动机制的研究入手并将此主题化、建筑化,正是地形学宏观层面的拟态化“构造地形学”的呈现;而在中观层面,则通过对地形等高线、山地原有地表水体的梳理与顺应,体现了气候与地表应用地形学的特征;而对基地原有村落古樟的保留并使之成为建筑的中心、对基地原有“梯田”意象的延续,以及积极利用当地物料,结合当地化的方式来建筑与景观营造,也较好地体现了场地的记忆,是“人文地形学”的适当表达;而建筑形式、内部空间与路径以及室外景观整体化营造,将观展活动扩展到基地更宽广的自然,则体现了“体验式”“情境式”地形建筑的重要特征……由此,我们尝试完成不同维度对“地”的“察掘”“再现”与“书写”,是当代“扩展地形学“建筑思潮的新思考与新实践。

东区空间剖视图 © UAD

建筑局部场景 © 赵强

再者,对于“拟态”的地质主题建筑,在具体形式处理方面,在具象和抽象之间,我们如何选择与考量,从而达成表现性与建筑性的平衡?

相较于传统绘画艺术以具象为主的发展脉络,具象化的建筑表达,在其发展的历程中,似乎一直处于相对隐性的状态。即使从向鸟类学习的“筑巢为屋”开始,至古埃及的原始拜物教的金字塔,至古希腊仿人体的柱式语言,至巴洛克“畸形的珍珠”及近代的Antonio Gaudi 的自然建筑,及至现代主义“清汤挂面”大背景后渐有的Zaha Hadid、Frank Gehry、Daniel Libeskind等形式大师的“超动态”建筑,乃至当前参数化的建筑风潮,建筑界的“拟物”“状物”传统,确实并非显著。

三清山地质博物馆的形式选择与处理,正有着对上述“非主流”“状物”传统的思考。具体而言,是既希望适当跳脱现代主义的“洁身自洽”,又试图避免对地质形态的过度臆想和表现,而尝试塑造有意味的“似像非像”的“中间态”的“自然人造物”。建筑最终总体呈现为简洁有力的几何量体,但空间和形态组织求其更多的动感变化,内外互成、既动非动,事实上也暗合了地质运动无时不在的“时间性”主题。由是观之,这种“状物建筑”的途径,既符合于传统建筑学对环境、空间的强调,同时也在寻求一定的“内生”主题性的建筑表现性,既有“在地”之“理”,又呈“地质”之“象”,是包含了时间维度的特殊状态下的建筑“书写”。

建筑东北向视景 © 赵强

时间的叹息

Sigh of Time

2006年开始的建筑之旅,始料未及的是,经历了长时间的停顿、辗转与变故,及至正式开馆,时光亦已指向2020年……

今天看来,这些不同寻常的历程,似乎也正是此地质博物馆的特殊情境,当海洋成为陆地,地形成为建筑,“山田树石”“沧海桑田”,或许,这就是这个建筑以地形与地质之名的特定的“地”之“书写”。如此,即便这个建筑有着不少的错漏与遗憾,我们还是希望这一具体实践,有助于引发“地形建筑”“主题建筑”与“状物建筑”的更多讨论……

北向全景 © 杨科

业主单位丨三清山管委会

建筑设计丨浙江大学建筑设计研究院

项目地址丨江西 上饶

用地面积丨35, 525㎡

建筑面积丨6, 425㎡

结构形式丨钢砼框架-剪力墙结构、局部钢结构(大跨部分)

设计指导丨沈济黄

设计总负责丨叶长青

建筑专业丨叶长青、方华

结构专业丨吴杰、高佐人

给排水专业丨汪波

电气专业丨吴旭辉

暖通专业丨曹志刚

智能化专业丨卢庆新

建筑造价丨孙文通

幕墙专业丨陶善钧

建筑摄影丨赵强、杨科

"/>

"/>

"/>

"/>