城市高密度发展下,高楼林立的钢筋水泥森林,似乎像猛兽一样一步步吞噬了记忆中的自然环境……

“久在樊笼里 复得返自然“,我们要如何平衡建筑与自然之间的关系,实现建筑和自然的一种新的对话?是让建筑会藏匿于自然之中,还是在城市中点缀一些绿色公共空间?

活动现场照片集锦 ©ArchiDogs

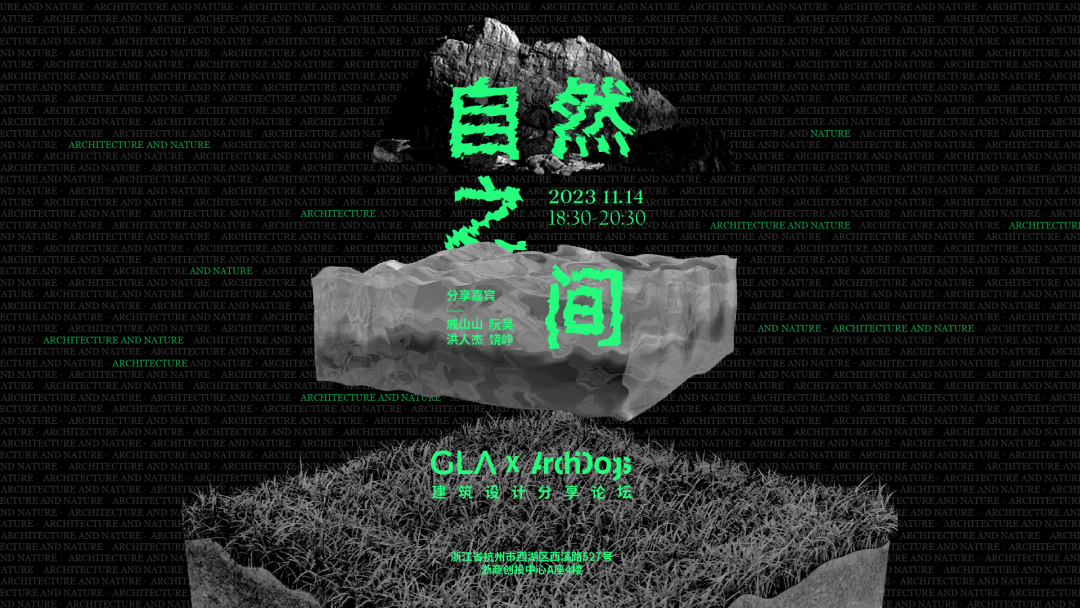

11月中旬,ZAO杭州与四位优秀的建筑师戚山山、阮昊、洪人杰(Jenchieh Hung)、饶峥,共同探讨「自然· 之间」这一议题,畅谈建筑&自然的实践和理解。我们除了保有自然,是否有可能创造自然?不同类型的建筑项目下如何创造“自然”?

01 返璞归真,重返“自然”

在地文化与区域特征下的建筑形态

建筑的意义不是建筑本身,甚至建筑可以消失。建筑创造的是⼀种循环往复的记忆,构建新的经验世界。

小时候我们对于所处城市的记忆,似乎不是一个实体空间,而是某一个印象深刻的自然场景。但随着城市化进程的加速,我们所处的环境变化,心态的变化,逐渐让我们丧失了欣赏自然美的能力与耐心,越来越失去一种看得见的能力。

宝石山 · 西湖畔 ©STUDIO QI ARCHITECTS

即使是去滇藏线旅游,也无非是凑热闹去景点打卡,拍个照就走了。如何在美不胜收的高山远景中,创造值得驻足的建筑呢?

©STUDIO QI ARCHITECTS

建筑设计师戚山山给出的答案是:一个好的建筑,一定能带你看见那些看不见的。

戚山山自2016年起至今,作为松赞首席建筑师,助力全面打造滇藏线,打造从丽江一直到拉萨的整条松赞滇藏环线,包括近二十家山居和林卡。

01/4200米海拔的生态模块酒店

松赞来古山居

松赞来古山居 图片来源于:STUDIO QI ARCHITECTS

建筑思考尊重与延续在地的聚落风貌,以预制装配式的方式应对生态敏感地区的特殊建造要求。探索适用于当地居民、延续聚落文化的方式,给予旅居者以观看壮美景观窗口的新在地建造形式。

02/消解的立面,重新定义屋顶的“存在”

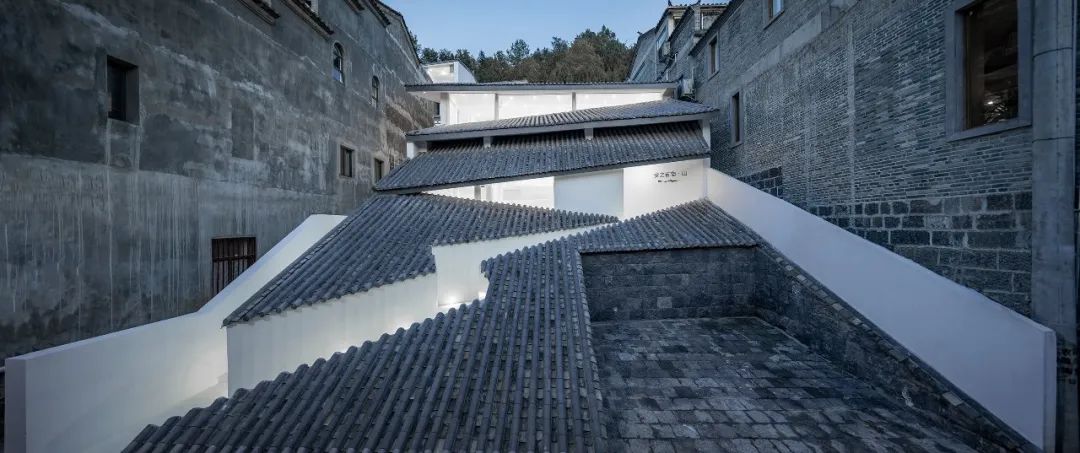

安之若宿 ·山

安之若宿 ·山 图片来源于:STUDIO QI ARCHITECTS

大胆的提出让建筑消隐的设计想法,建筑没有外立面。建筑立面被消隐于连续的房屋之间,在山坡底下的屋檐与地面之间开辟出一条上山小路,建筑如同⼭体本身,通过行进游走,触发⾏为,从而创造记忆。

安之若宿 ·山 ©Jinweiqi Photograph 图片来源于:STUDIO QI ARCHITECTS

人们拾级而上,进入安之若宿,自然而然地被带入连绵起伏的山间。这种进入建筑的方式,不是跨入一扇店门,而是通过模糊的建筑与山体交织的游走体验。

安之若宿 ·山 图片来源于:STUDIO QI ARCHITECTS

在内部空间中,建筑师运用了2.5维的建筑理念,营造出多维度延展的几何空间,打破了传统的正交格局,构建出全新的视觉记忆。

02 多样空间,创造“自然”

为学校创造多样化的学习空间

建筑即使没有自然,也可以创造“自然”营造可以体验“自然”的空间。

作为从小在城市长大的人来说,大多数都更喜欢高密度城市中的生活状态。阮昊认为建筑无法完全意义上脱离自然,建筑师应该为高密度城市创造可以呼吸的空间。

图片来源于:壹零城市建筑事务所

在高密度城市环境下,如何适应多元化教育理念,为学校设计可呼吸的校园空间?如何让校园中的“自然”随处可得,赋予校园更多的“自然”可能性?

阮昊将用实际项目案例分享,介绍如何在校园中创造更多的复合型泛学习空间。

01/“大街小巷”

衢州柯城教区教工幼儿园

衢州柯城教区教工幼儿园 图片来源于:壹零城市建筑事务所

建筑首层架空,创造可以奔跑穿梭的小街巷,保留原有高差形成景观小公园,给孩子们创造一个亲近自然且具有新鲜感的空间。

02/“节奏变换的楼梯”

义乌新世纪外国语学校

义乌新世纪外国语学校 图片来源于:壹零城市建筑事务所

楼梯是一个很意思的建筑构成要素,可以不断的激发学生产生行为活动,营造在教学楼“曲径通幽”的环境中,偶遇和邂逅的机遇。

03/非正交“不等宽的通廊”

衢州新华第二学校

衢州新华第二学校 图片来源于:壹零城市建筑事务所

创造具有连续性和不连续性的空间,与T字型的通常的交通的节点,创造不同楼层之间的人的彼此联系,形成校园中的“大城与小院”

04/“三维立体的山墙”与“多义性的屋顶空间”

杭州未来科技城海曙学校

杭州未来科技城海曙学校 图片来源于:壹零城市建筑事务所

校园如同一个个尖屋顶的小房子,散落在场地里,空间类型丰富的山墙面空间和屋顶空间,为学生在其中提供发生不同故事的可能性。

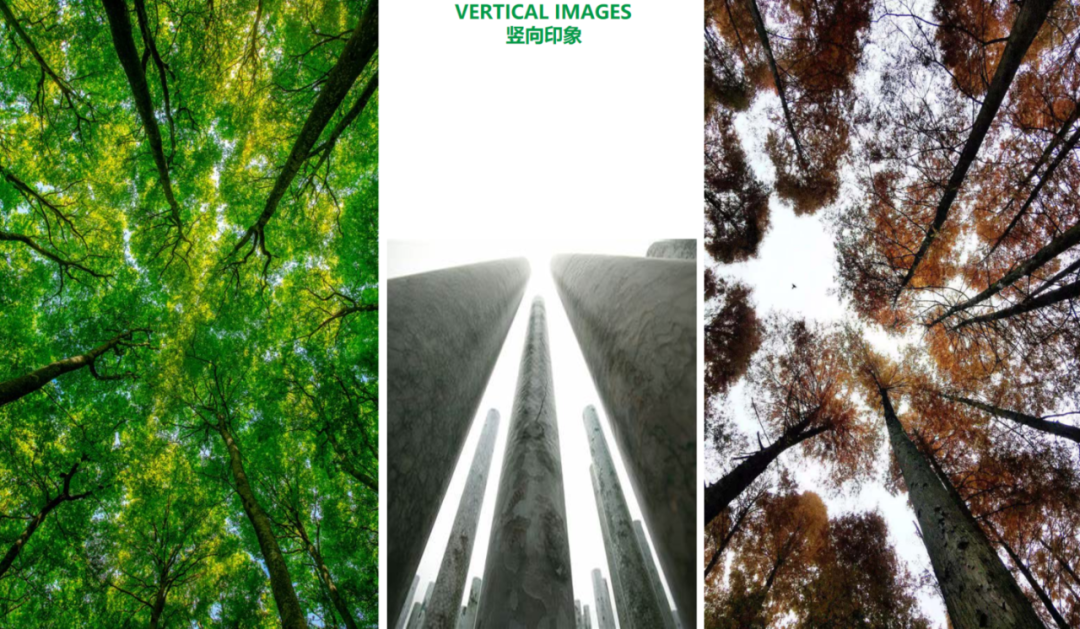

03 推陈出新,共生“自然”

高密城市下的人造自然方案

寻求自然与建筑共生,管它外界环境杂乱纷扰,我自有一隅“人造自然”。

建筑师洪人杰关于儿时的记忆,是在海边钓鱼的自然景象,是在曼谷生活的日常场景。他发现城市废弃空间的再利用、火车集市的临时性的摊位,是使用者创造的丰富又有趣的城市经验,是比自然更自然的生活场景。

图片来源于:HAS Design and Research建筑事务所

那么只要有人生存的地方,自然环境不见得完整,但建筑和自然之间可以保持互相依存的状态。他认为我们所面临的自然,其实是在高密度城市里面的一种新自然,即“人造自然”。

如何做到建筑与自然的平衡?如何在城市恶劣环境下为“丑陋“的建筑创造一个独一无二的自然空间?通过洪人杰的实践项目可以给出答案。

01/丑陋建筑的新面貌

曼谷佩提卡森艺术家工作室

曼谷佩提卡森艺术家工作室 图片来源于:HAS Design and Research建筑事务所

建筑是一栋钢筋混泥土的排屋,外界环境嘈杂混乱,私密性差,设计师利用钢土混合喷涂的钢管创造一种建筑单元,拼合成管状围墙。阳光透过围墙缝隙照射到内部空间,形成一种人造的自然空间,极大提升了居住品质。

02/漂浮灵动的铝条树丛

泰国MoMA现代铝博物馆

泰国MoMA现代铝博物馆 图片来源于:HAS Design and Research建筑事务所

项目场地处于一条广告招牌林立的街区,远处有一片萤火虫常出没其中,生态环境极好的自然景区。设计师就地取材利用铝条打造建筑外立面,将铝条从内延伸到外,从外延伸到正立面,然后被红线切掉。铝条端头点缀点状光源,仿佛萤火虫环绕建筑飞舞。

铝条屋顶花园,在建筑的第五立面上弥补了真实自然的缺失,创造独属内部的自然空间体验。

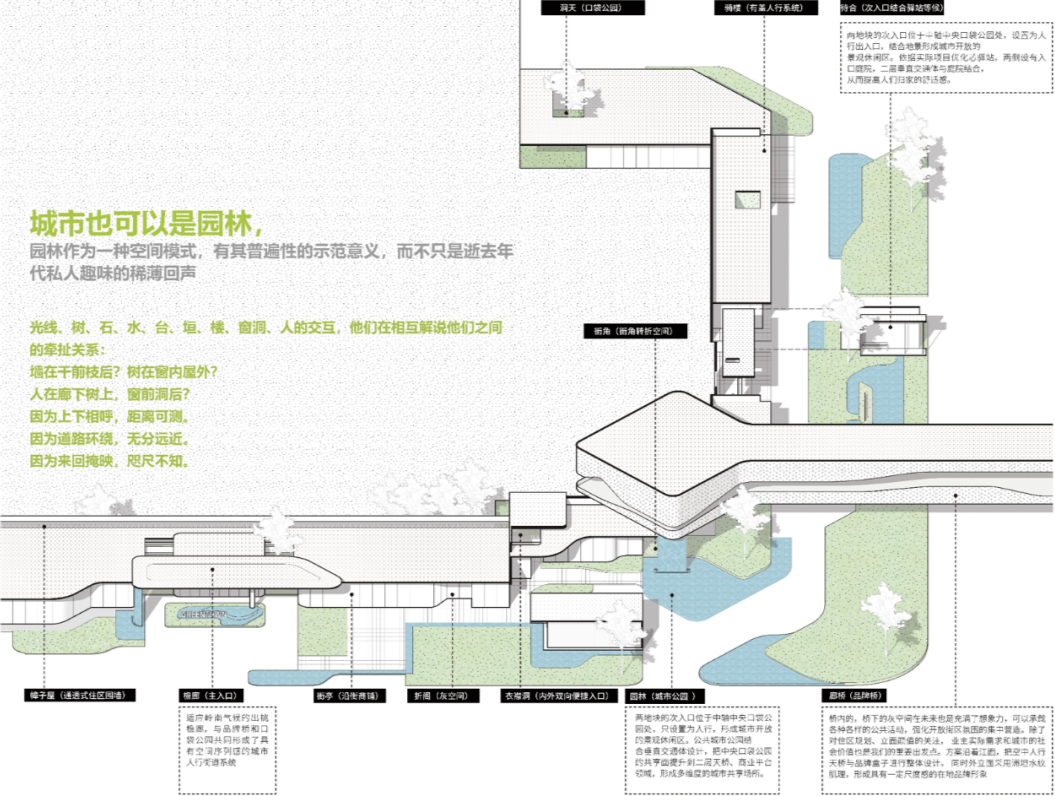

04 城市内外,拥抱“自然”

从自然的住区到自然的景区

无论在城市还是景区里,都力图创造拥抱“自然”的空间场所

在葱郁自然中,鸟择良木而栖,在喧闹都市中,人也会选安居之所。无论城市内外,有自然景观的地方,自然而然会唤醒人的向往。

图片来源于:网络,侵权请联系删除

大部分城市中的居住区,封闭内向,与周边街道呈现背离的城居状态,住区在人-自然-生活环境之间形成:功能性过剩,生态性不足的现状问题。

未来人居边界需要在“内与外”、“联系与分离”之间取得平衡。如何在高密度城市里,如何打造具有创新品质、友好社区、开放边界、拥抱“自然”的居住区呢?

01/创新立体的“归园田居”

丽 水 · 桂语兰庭

丽水 · 桂语兰庭 图片来源于:GLA建筑设计

对传统社区主次入口及单元入口空间的创新升级,形成社区聚院、物流中心、中央车站、城市花园。保留场地原有的古树,营造不同大小聚落的古木庭院。

02/“步移景异”的园林边界

广 州 · 桂语汀澜

广州 · 桂语汀澜 图片来源于:GLA建筑设计

设计将住区边界形成褶子状,将不同的空间原型置入凹凹凸凸的褶子里,形成具有不同功能、大小与主题的边界空间序列,吸引人驻足休憩、交流活动。

03/带有场所记忆的“森林住区”

杭 州 · 东明竹语

杭州 · 东明竹语 图片来源于:GLA建筑设计

森林景区中的住区,无疑是天然氧吧的福泽之地,建筑师保持对大自然谦逊低调的态度,带有场所记忆的轻介入设计,让建筑隐匿于茂盛树林中。

05 结语

高密城市发展下,由于自然环境和不同区域的差异,对城市的发展更新与自然生态保护带来了极大的挑战。四位嘉宾面对自然与建筑之间有N+1种选择。

他们通过在地文化与区域特征下重返“自然”的酒店、创造多样化“自然”学习空间的学校、向自然学习的小型公共建筑、自然中的住区与景区等实践项目,向大家阐述自己的观点与选择。

自然与建筑之间有永恒存在的话题,建筑永远无法替代自然,建筑跟自然之间也不单单是面对已有的山水景观的关系。我们除了保有自然,可能还有创造自然,寻找自然与建筑的平衡。

关于建筑与自然的思考,不应该局限于建筑类型,局限于建筑处在城市还是乡村,无论场所环境的优美或恶略。只要它能够有进入的空间,有人的活动行为,就是值得大家不断的去思考,不断的去实践创作。

特别鸣谢

GLA建筑设计

策划团队

出品人丨栗茜

栏目负责人丨王一博

文章撰稿丨陆菲

视觉设计丨周健

视频剪辑丨唐悦

发文编辑|Qicy

审核编辑|Miranda

版权©建道筑格ArchiDogs,转载请联系media@archidogs.com

若有涉及任何版权问题,请联系media@archidogs.com,我们将尽快妥善处理。

"/>

"/>

"/>

"/>