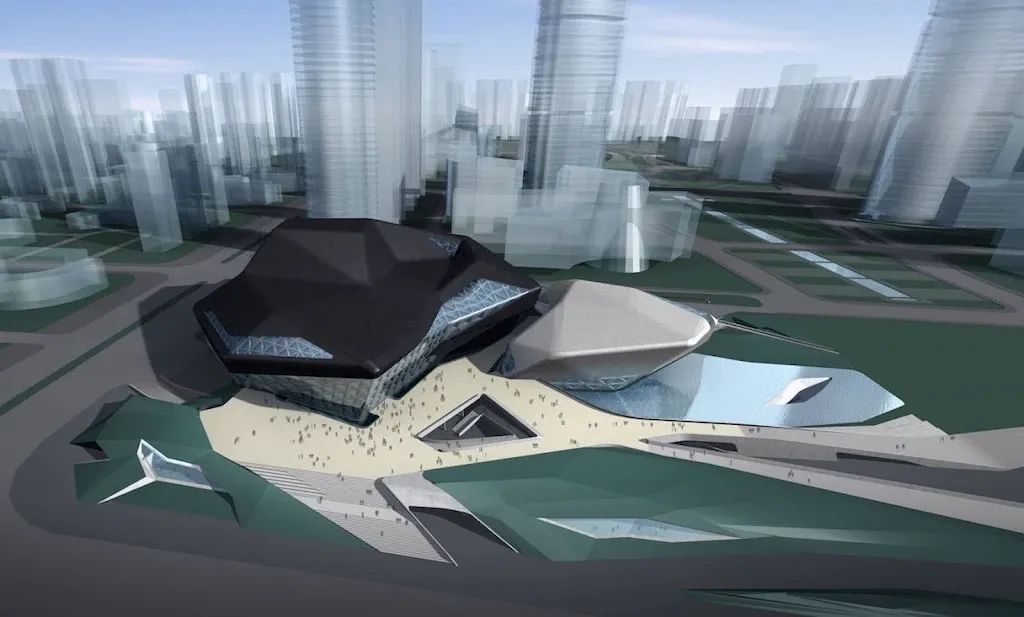

近日,海南三亚市宣布,扎哈·哈迪德建筑事务所(ZHA)赢得三亚滨海文化区项目国际设计竞赛,为三亚市再添重量级文化新地标。

Sanya Cultural District / Zaha Hadid Architects. Image ©Negativ

虽然扎哈已经离世,但是她创办的事务所依旧活跃在建筑界的一线,团队将扎哈的设计哲学和审美理念延续到一个个新的项目。事务所在华的每一个新作,都会引发国内业内、业外积极的讨论。

图源网络

为何扎哈在华会有如此的影响力?

又该如何形容扎哈 · 哈迪德?

第一位获得普利兹克奖的女性,自带“流量”和争议的顶尖建筑师,脾气火爆的野心家,敏锐而才华横溢的实践者。距离她猝然离世已有七年,如今我们仍在咀嚼她留下的作品。

©Steve Speller

2003年扎哈率领事务所第一次进入中国。从此,“扎哈风格”的城市地标在古老的中国土地上不断涌现,前卫先锋的建筑形态融合进快速发展的城市肌理。

无形之中,当我们谈论起外国建筑师的中国实践,一定会谈起扎哈。

而这位“建筑女皇”和中国的故事,还要从头说起。

中国之旅

1981年,高鼻梁、深眼窝的外国人面孔在中国尚不多见。中国刚刚从计划经济中苏醒,接受来自日新月异的世界的冲击。

31岁的扎哈就是在这个时候第一次来到了中国。尽管城市枯燥而昏暗,这位伊拉克出生、伦敦求学的青年建筑师还是被这里迷住了。

图源网络

扎哈购买了她能买到的所有颜色的中山装:包括黑色,煤灰色,绿色和蓝色的。她坐火车在各个城市之间旅行,成为很多中国人第一个见到的外国人。她还带了随身听(Sony Walkman)和磁带,被她的中国朋友借去听一整夜。

图源网络

“那是一次非常、非常重要的旅行。”扎哈后来回忆,“在那时我就意识到,这里可以做很——多建筑。”

©Zaha Hadid Foundation

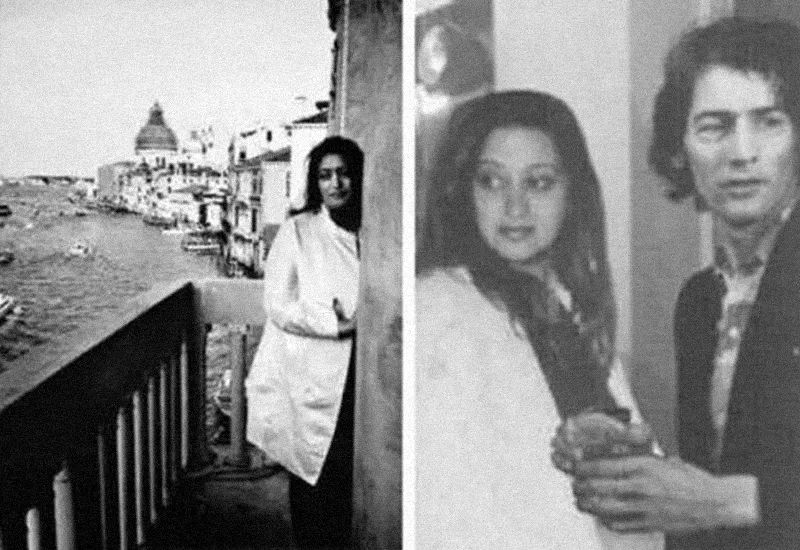

这次旅行之前,扎哈刚刚成立自己的建筑工作室。而在旅行后不久,她的作品才正式获得国际关注:在香港山顶俱乐部设计竞赛中,她的作品打败了592份方案,拔得头筹。

©Zaha Hadid Foundation

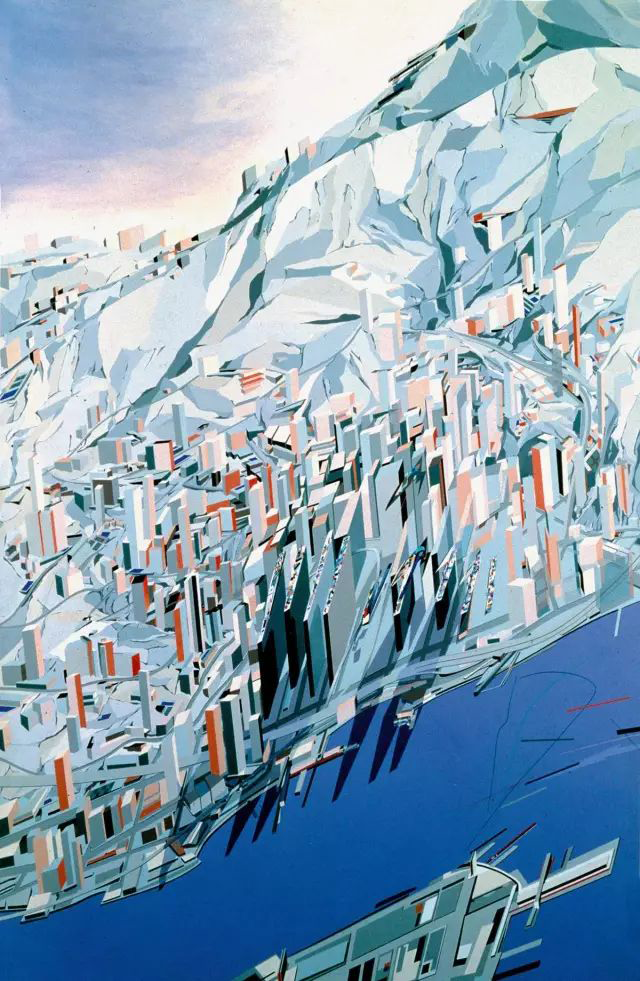

她将自己对苏联构成主义的兴趣和坚实的数学基础转译成激进的设计语言。密集变化的山地地形中,建筑吞吃了一小片空间,将其变成水平的、对向城市的尖刀,与香港垂直生长的形态对话。

她的图面表达也别具一格,既像富有野心的苏联先锋派构想,又像破碎而漂浮的现代艺术梦境。

©Zaha Hadid Foundation

矶崎新力排众议将这份作品推为第一名。庆功宴上,扎哈推出了一个跟自己的作品长得一模一样的蛋糕。

图源网络

沉浸在喜悦中的她尚不知道,此时距离她的第一个建成作品还有九年。这份超前的设计,必须等待成熟的数字化技术才能呈现在世人面前。

一战成名

2010年五月的一个夜晚,广州大剧院在六年的建设之后正式向公众开放。首场演出,剧院选择了英国编舞大师阿库 · 汉姆(Akram Khan)的作品。然而全场的目光最终停驻在了门口的建筑师身上:扎哈,她是这个晚上的绝对焦点,是这里真正的女王。

©Iwan Baan

©Iwan Baan

广州大剧院的规划早在1993年就提上了日程。政府希望在新的商业和文化地块中打造一个向所有公众开放的文化地标,为学生和艺术家们提供平等的展示舞台。

©Iwan Baan

扎哈击败了库哈斯拿到了落地的机会,后者是她在AA读书时候的老师。呼应流动的珠江江水,扎哈设计了两个圆润而富有动态的砾石状体块。这种不规则的形态在扎哈的作品中反复出现,成为她的代表性风格,也是她理念的具现化:自由的建筑形态不应被功能所阈限。

©Zaha Hadid Architects

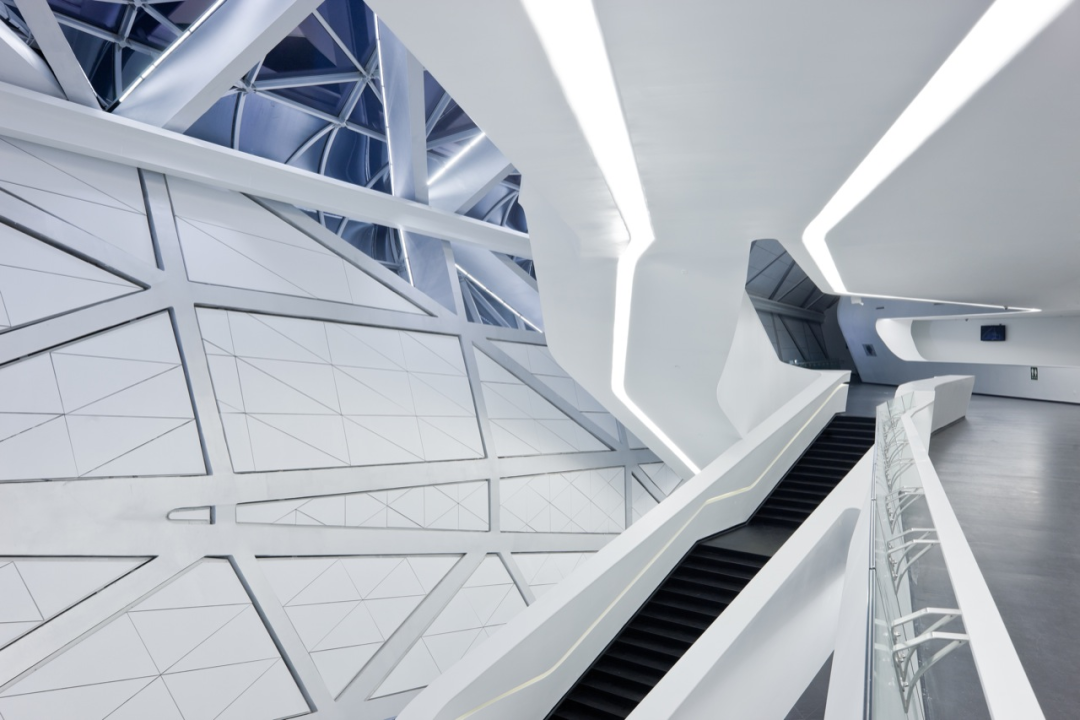

同时,建筑不乏对实际功能的考量。能容纳1800人的剧院尽管形态上不对称,但拥有近乎完美的声学效果,并给予每个观众良好的视野。数量众多的小灯提供了足够的照明,让天花板星星点点,宛若星海。

图源网络

试验意味着创新,也意味着重重困难。不夸张地讲,广州大剧院是结构工程师的“噩梦”。建筑没有垂直的柱子或者墙面,全部都是倾斜扭曲的几何设计。

其对于工程精度的要求更是前所未有,复杂的曲线和斜面对于当时从未有过此类经验的施工方来说是难以言喻的挑战。

©Iwan Baan

©Zaha Hadid Architects

广州大剧院重塑了广州的城市名片,作为世纪之初中国具有代表性的“大师之作”,其先锋的设计冲击和影响了一代人的建筑审美。同时,广州大剧院也是粗糙的,其不甚平整的立面细节是当时建造技术的真实写照。

©Daniel Da Rocha

但作为扎哈的第一个中国作品,它很好地展示了建筑师与场地、与城市、与另一文化背景的交谈。玻璃和花岗岩板交织的外壳反射出周围摩天大楼的光辉,彼时的中国已经与扎哈初到时发生了翻天覆地的变化。

©Iwan Baan

在广州大剧院方案赢得竞赛的一年之后,扎哈获得了建筑界的至高荣誉——普利兹克奖。

©Kevork Djansezian

未竟之作

©Hufton+Crow

2016年,扎哈突发心脏病去世,留下位于全球的36个未完成项目。此后,“扎哈遗作”的称谓不断出现,每次都能赚足大众的目光。

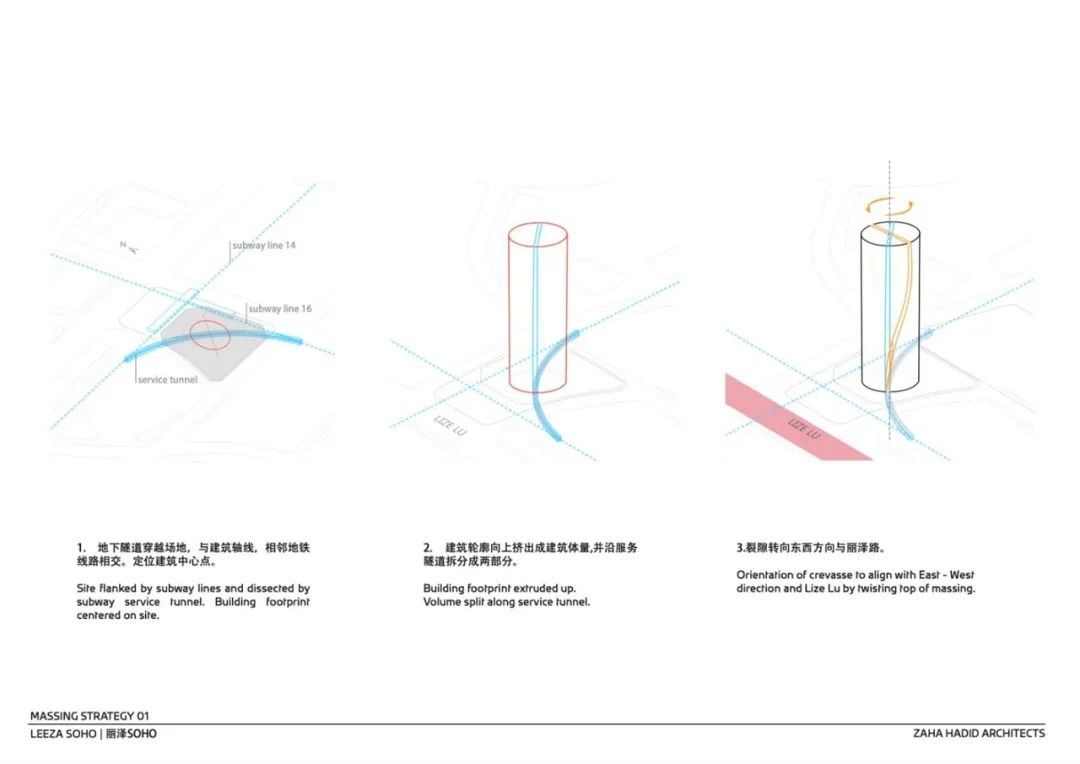

位于北京的丽泽SOHO可能是最后一个由扎哈亲自操刀的设计。即使是最后一作,扎哈也出人意料地达成了世界记录:建筑扭曲的、双螺旋形状的两部分构成了高达200米的、世界上最高的中庭。

©Hufton+Crow

©Hufton+Crow

如此显眼的设计动作既是形态的探索,也是解决设计问题的必然。丽泽SOHO建在五条地铁线的交汇处,地铁隧道沿对角线横穿场地,将建筑体量分成两部分能最大程度上避免地铁隧道的影响。自然光线也得以通过中庭最大程度地进入室内空间。

©Zaha Hadid Architects

鱼鳞状的双层玻璃幕墙拥有精心考量的角度以促进自然通风,让室内一年四季都拥有宜人舒适的微气候。热泵和光伏科技的应用也为办公建筑的巨大耗能提供了补偿。

©Hufton+Crow

©Hufton+Crow

在不断增长的实践中,“环保”作为新的议题逐渐加入到扎哈的中国作品中来。建筑不仅是为今天而建,更是为未来的使用者而建。

©Hufton+Crow

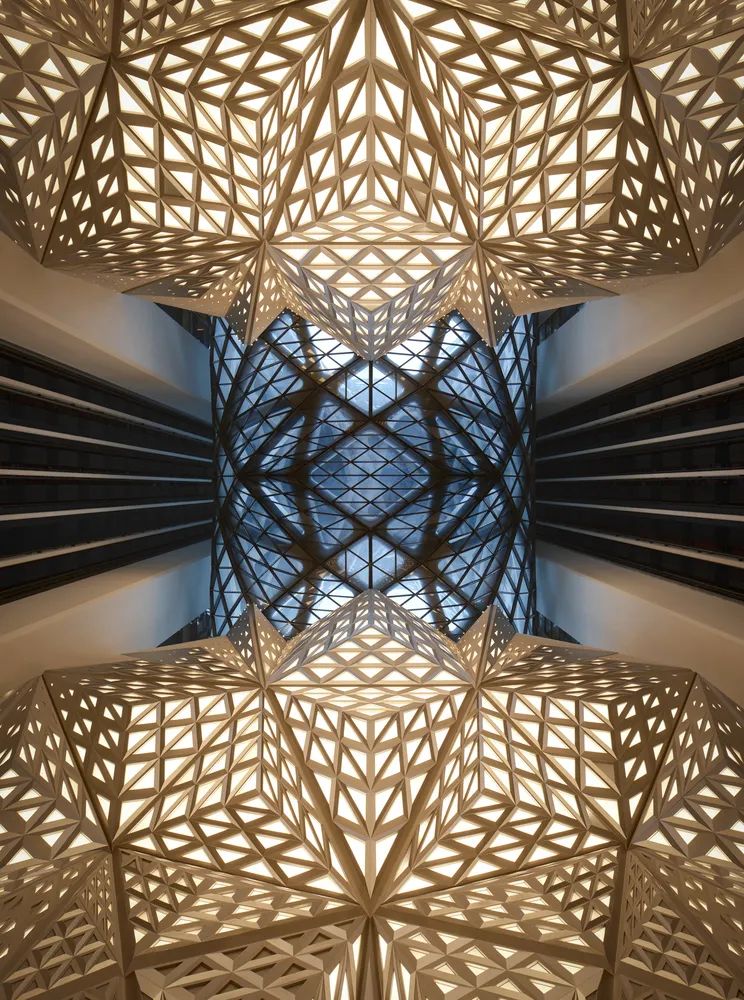

扎哈的理念和设计即使在她去世后也不断影响着她的团队。沿用扎哈去世前定下的方案,长沙梅溪湖国际文化艺术中心、澳门摩珀斯酒店、北京大兴国际机场相继完成。

长沙梅溪湖文化艺术中心 ©VirgileSimonBertrand

澳门摩珀斯酒店 ©Ivan Dupond

北京大兴国际机场 ©Hufton+Crow

扎哈事务所也不断发布新的中国项目,有人戏称,“如果没有来自扎哈事务所的地标,很难算是真正的大城市”。

广州无限极总部 ©Liang Xue

尾声

广州大剧院落成时,英国《卫报》叹息这样初衷的作品没能建在英国,而正是广州给予扎哈设计上的自由,才让其完成了这件探索近二十年的、“不可能”的作品。

©Seven7Panda

如今,这份自由也将变得不再轻易。城市化的快速扩张时期步入尾声,扎哈作品的高成本、长建造周期必然面对更具批判性的目光。

建筑形态和功能上的优美也不再是大师作品的唯一目标,市民在建造过程是否环保、是否呼应周边环境和城市文脉等方面拥有了更高的期望。

©VirgileSimonBertrand

遗憾地是,扎哈本人与中国的故事已经在仓促中画下了句点。我们只能透过她作品的一角望向过去,同时也望向未来。

专栏编辑|Mel

发文编辑|Miranda

审核编辑|Qicy

版权©建道筑格ArchiDogs,转载请联系media@archidogs.com

若有涉及任何版权问题,请联系media@archidogs.com,我们将尽快妥善处理。

"/>

"/>

"/>

"/>