矶崎新 ©Pritzker Prize

“他兼具对建筑历史和理论的深刻了解,勇于拥抱前卫,从不满足于复制现有;他对有意义建筑的追求也反映在他自己的设计作品中,直至今日仍然不拘一格、不断演进,其方式方法总有新奇之处。”

——2019普利兹克奖评委会

矶崎新(Arata Isozaki)

1931年出生于日本大分县

1954年毕业于东京大学工学部建筑系

1963年,成立矶崎新事务所

1967年,1975年获日本建筑学会奖

1986年获RIBA金奖

2019年获普利兹克奖

2022年逝世(享年91岁)

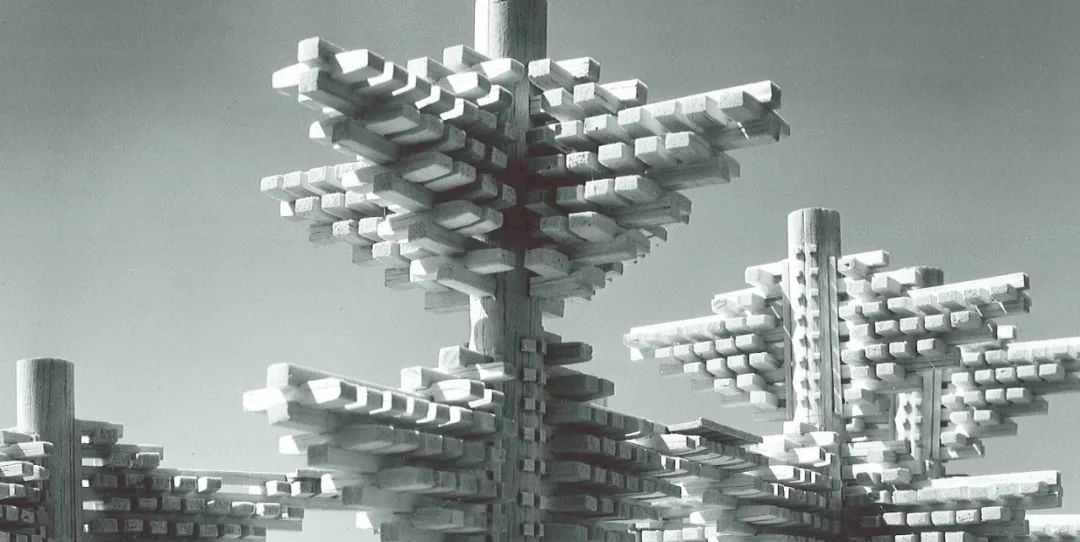

风格多变的尝试 ©矶崎新事务所

矶崎新的作品

很难说是属于什么风格

因为他总在保持着变化

矶崎新曾经这么评价自己的作品

“我的建筑概念是它看不见,

它是无形的。

但我相信通过五种感官

可以感受到它。“

其实

这位终其一生都在不停探索的前辈

早在其青少年时代便已展露其独特的锋芒

城市初构想——废墟中兴起

二战时期

“形成我童年环境的废墟是由突然的毁灭造成的……

在废墟中游荡的经历,灌输给我了对毁灭现象的认知,而非对事物转瞬即逝的感觉。”

1931年,矶崎新出生于日本九州岛大分市。

那是一个“安静、和谐、中上阶层的小镇……气候晴朗,没有雪”。

二战时,矶崎新只有十岁出头。

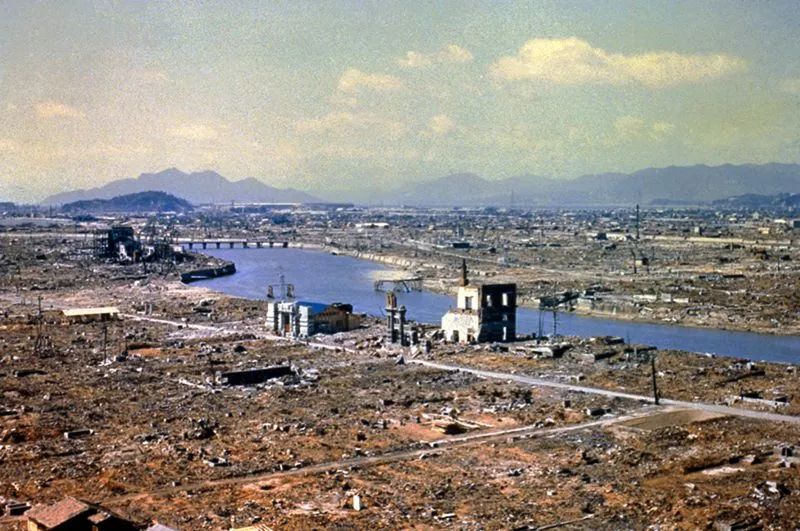

美军投向广岛和长崎的原子弹将城市夷为平地,也将矶崎新的童年笼罩于一片阴霾之中。

原子弹爆炸后,广岛一片废墟 ©BBC

“当我成长到足以开始了解世界的年纪,海峡对岸的广岛被投下原子弹,我的家乡毁于一旦。我是在核爆中心附近长大的,那里是一片满目苍夷的废墟,建筑物摧毁殆尽,甚至看不到城市的影子,我身边只有兵营和避难所。因此,我对建筑的最初体验是一片虚空,我开始考虑人们应如何重建家园和城市。”

广岛超过六成的建筑物被原子弹炸毁 ©BBC

他将城市历史理解为一个不断轮回的存在。这种从建成到毁灭,从毁灭到重建的构想,强调了诸如自然灾害和战争等能够摧毁整个城市的作用力。

而这种对于城市的特有感受也影响了矶崎新的建筑观,城市观。

23岁毕设——地方城市文化中心

新陈代谢的探索

“新陈代谢派赋予建筑过多的社会意涵,过于理想,注定不会走远” 。

第二次世界大战结束后,在物质和精神层面正全面重建的日本,一场被称为“新陈代谢”的先锋运动在建筑与城市规划领域掀起。

日本建筑师们开始探索人与建筑环境的关系。

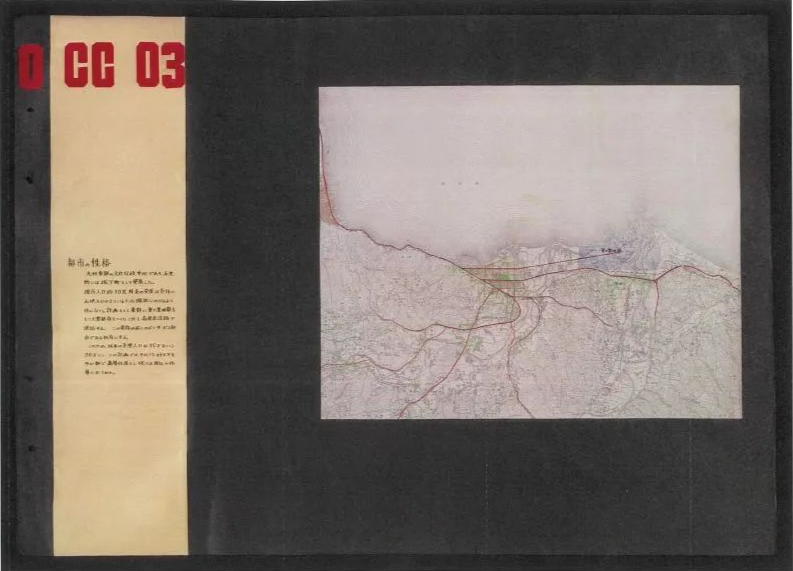

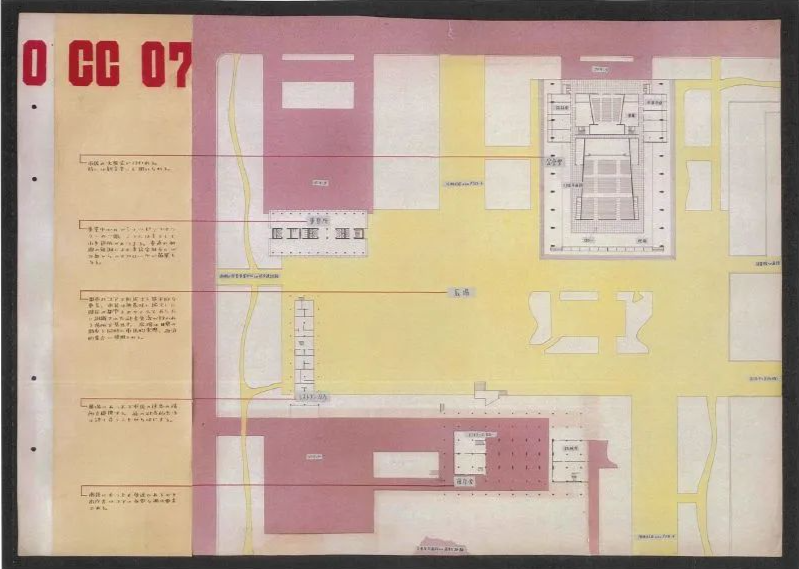

地方城市文化中心 ©矶崎新

而当时就读于东京大学建筑学科的矶崎新,师从于当时已是日本建筑界第一把交椅的丹下健三。同为日本新时代建筑开创者的槙文彦是大其两届的学长。

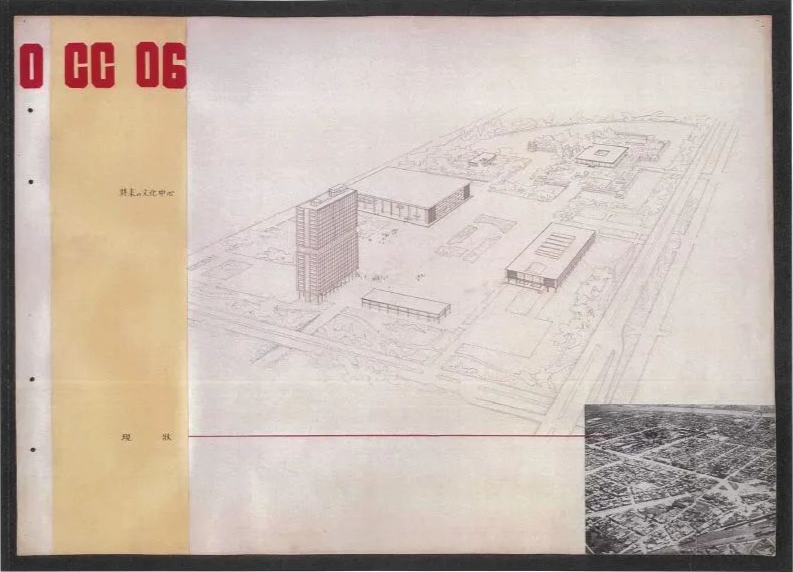

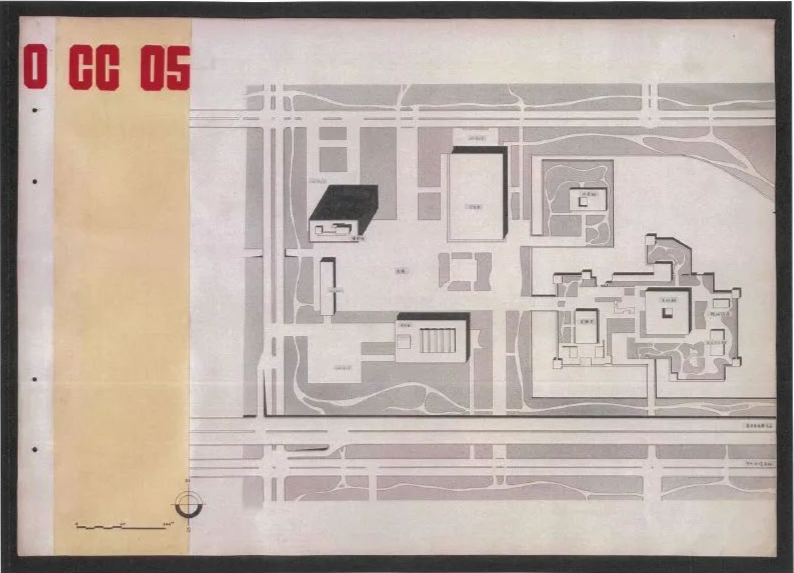

其毕业设计【地方都市の文化中心】是其学生时代思想的凝练:

九州东部的文化行政中心在经济高度增长过程中,人口不断增加。以开发工业都市为目标,连接东部重工业地区,与西部别府。预计15-20万都市人口中,中心部约7万人口居住的高层楼群与周边的其余人口的低层楼群区隔而建。

地方城市文化中心 ©矶崎新

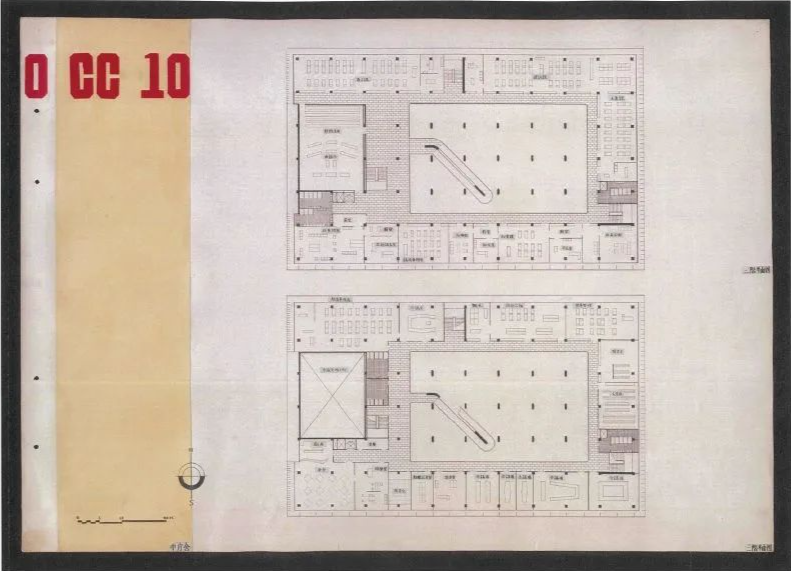

中心组团以广场为中心,连接四周道路,建筑群为市政府,集会堂,事务所,图书馆,餐厅等多功能的集中开发项目。

地方城市文化中心 ©矶崎新

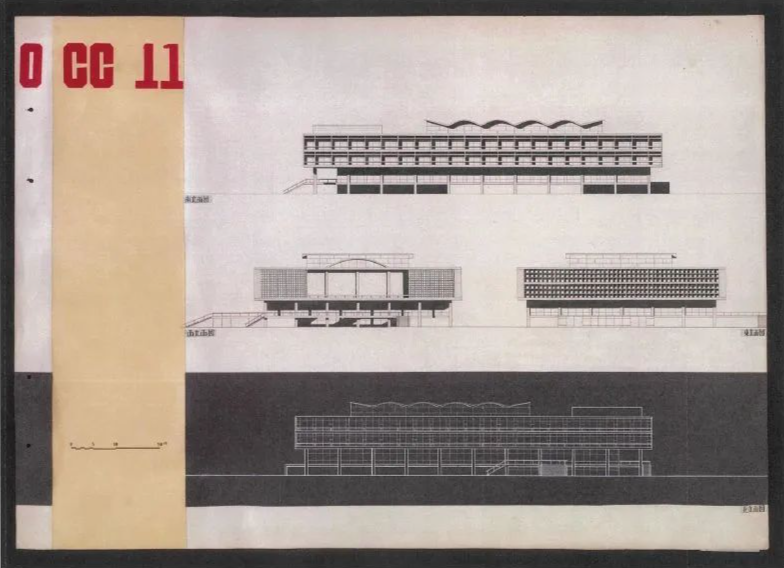

大概十分迥异与矶崎新自己实践作品时的深涩与激进,毕业设计时期对于建筑的思考仍旧维持在最为核心的现代主义的条理之下。那些公共设施中架空的底部,环绕中庭的四周动线划分,房顶波浪线的样式处理也基本表现了早期日本都市开发中市政府建筑群建设的典型样态。

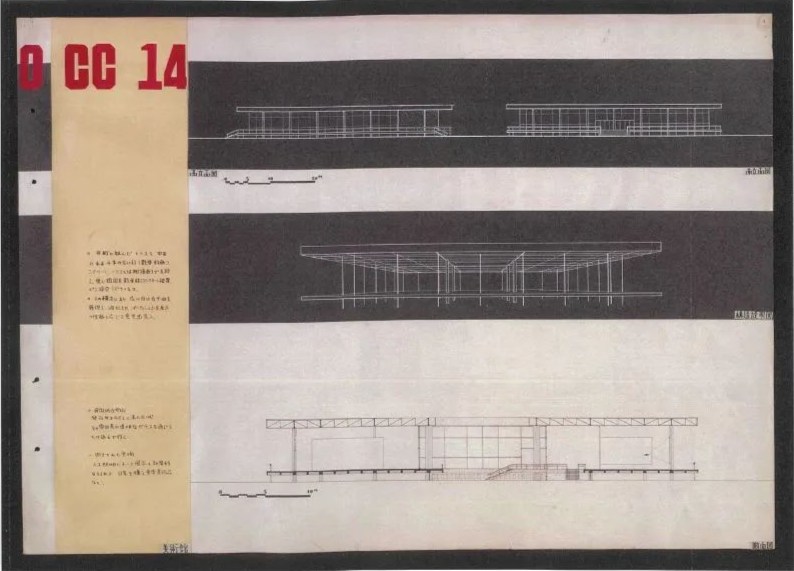

地方城市文化中心 ©矶崎新

地方城市文化中心 ©矶崎新

可能是现代主义中保持着对于早期大师形式的一致是学习阶段的一种常规方式,矶崎新作品中种种部分依旧透露着浓厚的早期柯布与密斯的各类形式。市政府设计中与Housing Unit Strasbourg类似的立面的窗格划分,波浪线的屋顶是Corbusier后期住宅最常使用的意象。而美术馆的钢桁架下的开放空间则与密斯的New National Gallery有着非常直接的近似,却比1968年才开馆的后者早了十数年。

地方城市文化中心 ©矶崎新

地方城市文化中心 ©矶崎新

New National Gallery ©Mies van der Rohe

31岁城市初探——“空中城市”计划

事务所成立初期的尝试

“未来的城市即是废墟。我们的现代城市...只会存活很短的时间,并发散他们的能量,然后再次化为原始的物质。我们所有的提案会被埋没,而孵化机制也会再次被重新构建,那就是我们的未来。”

1960年代深受丹下健三领导的 “新陈代谢主义”的影响。面对战后日本百废待兴、人口膨胀、经济起飞的新课题,当时一批建筑师将科学、机械、生物学、东方生命哲学和木结构可以“有机”更新换代的建造特性等等混合起来,提出各种野心勃勃的提案和论述。他们仍像1930-50年代的现代建筑师那样,热衷于通过高技术构筑巨构城市和建筑。但他们期待新型巨构可以摆脱现代主义城市规划的粗暴和僵硬,其规模可以随着时间“有机生长”,其构件可以更新换代、灵活置换——像生物体那样 “新陈代谢”。矶崎新是这场运动中的积极成员,在1960年代也制造出一批“未来城市”巨构想象方案。

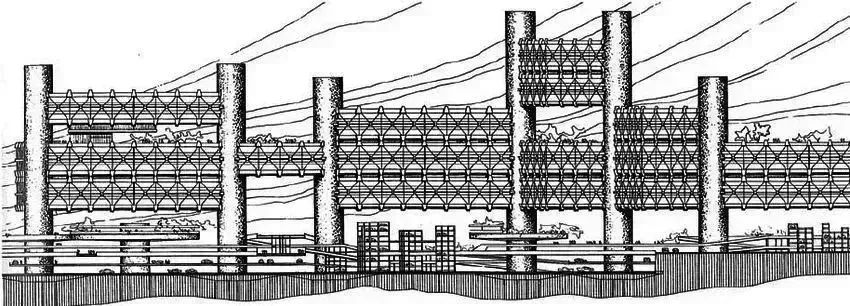

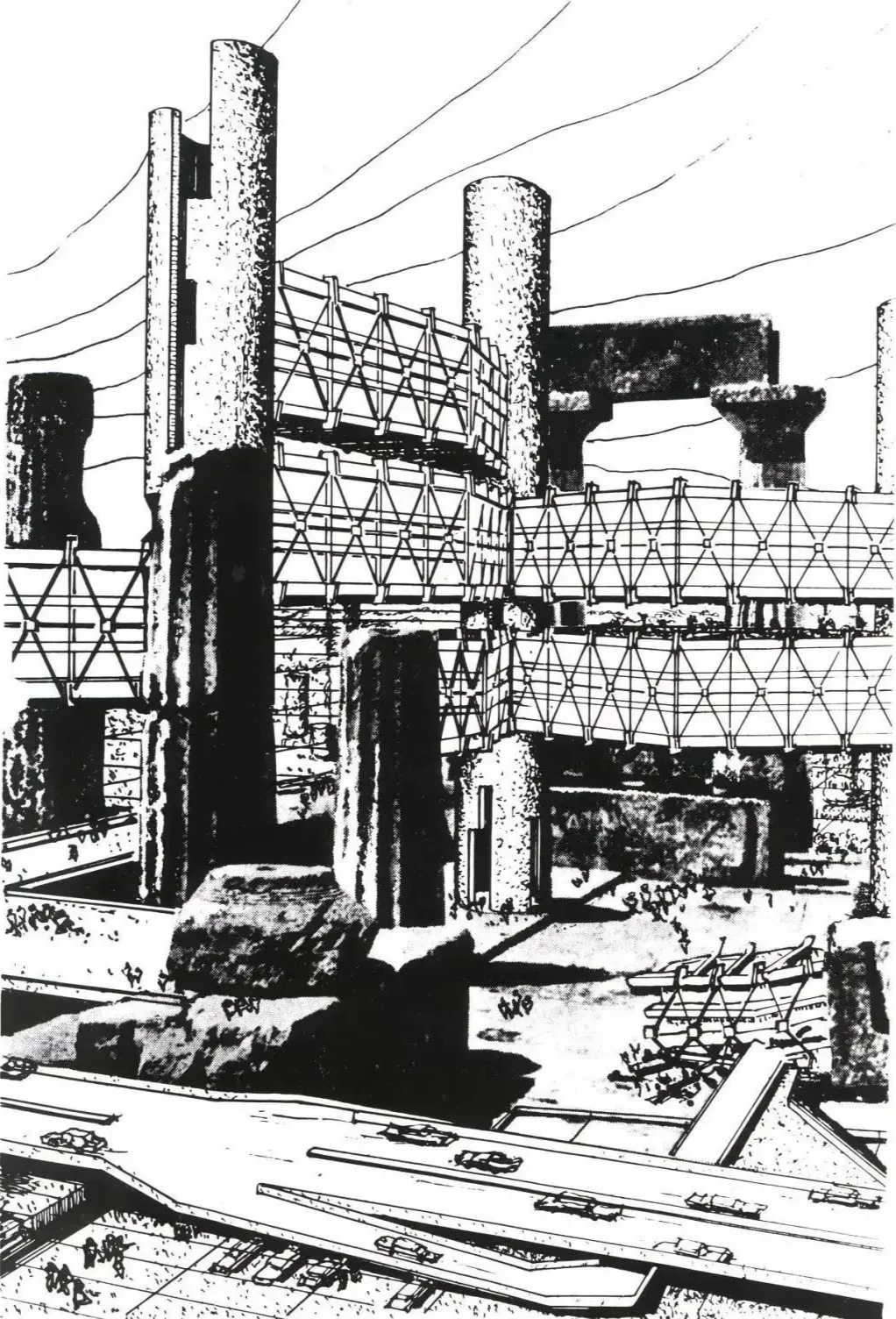

空中都市涩谷计划 ©Arata Isozaki

虽然作为“新陈代谢派”开创者丹下健三的“爱徒”,但矶崎新从未正式表明自己是“新陈代谢”派的一员,甚至认为新陈代谢所追求的是不切实际的。

图片空中都市涩谷计划 ©Arata Isozaki

尽管如此他对六十年代的最初构想却仍与“新陈代谢”运动相关联。1962年,他创造了一个基于城市变形理念的未来主义提案:“空中都市”。

“空中城市”计划中,一系列舱体悬浮在圆柱形的模块化巨构上空。这些结构让城市空间的扩展和重组成为可能,包括或移除舱体单元,以便实时满足居民的需求。与此同时,塔楼的基础类似于炸弹留下的巨大弹坑,暗指二战期间美国轰炸时升起的浓烟。

空中都市新宿计划 ©Arata Isozaki

核心筒系统是由垂直塔式结构将横向的桁架式手臂联合起来,每个手臂都有一个建筑那么大,里面容纳着多层住宅或办公空间。巨大的筒核由服务垂直交通的基础设施和主要结构构成。城市被这个巨大的体系举在了空中,从底下的现状城市肌理脱离出来。

空中都市新宿计划 ©Arata Isozaki

废墟作为矶崎新职业生涯起点的意象,起源于他在目睹被空袭后城市的少年经历。

而后也影响了其后来的空中城市和“孵化过程”等作品。

以建筑构想、文本及装置等多种形式,表达了他对现代建筑和城市规划所幻想的线性时间观念之批判。

©Arata Isozaki

矶崎新一直不喜欢被认成是日本建筑师,他更希望被当作世界建筑师。

纵观其一生都在不停地探索多元的世界,

可以说,矶崎新是从废墟里走来的建筑师,成功走向了世界。

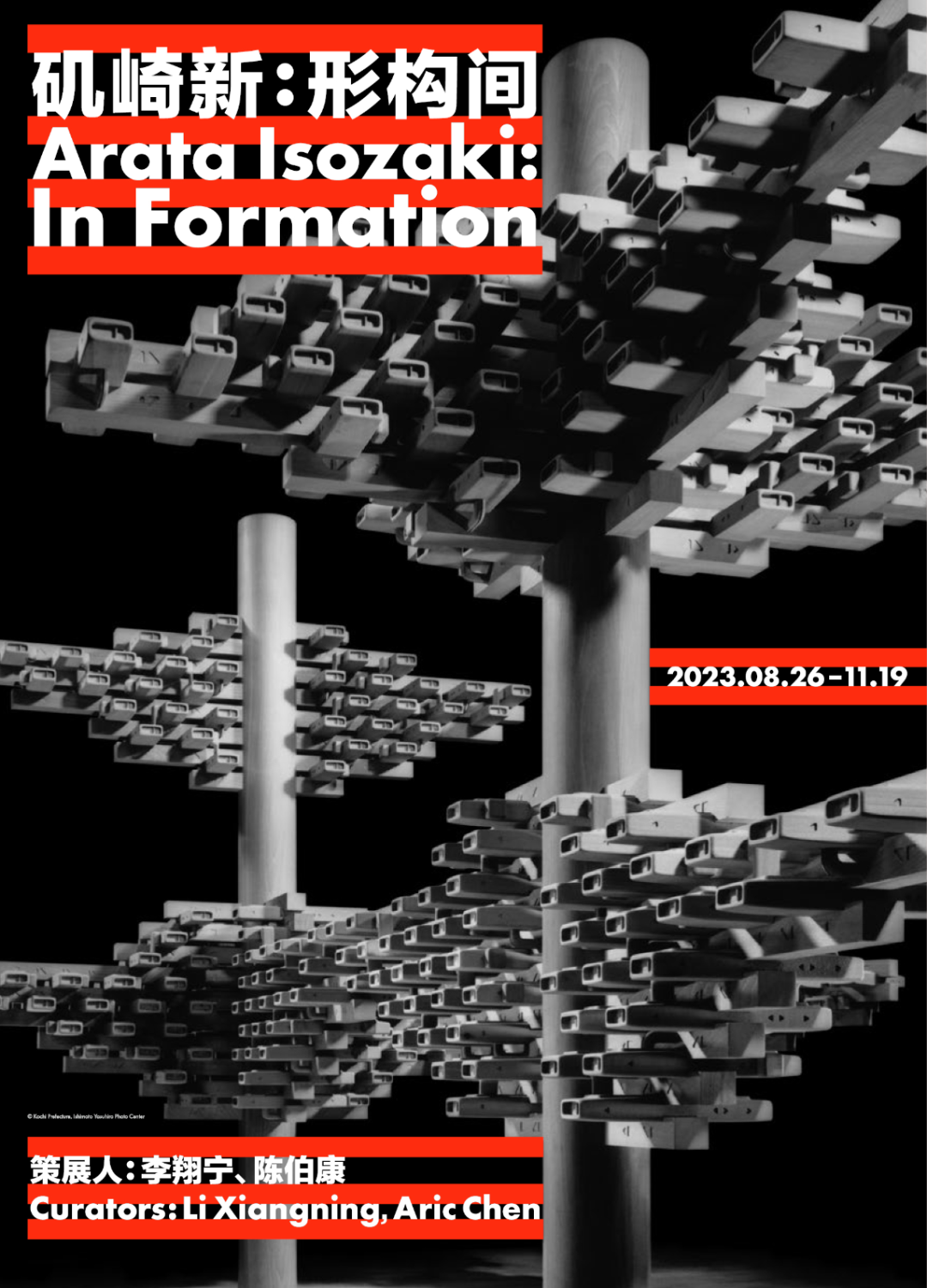

矶崎新:形构间

展览时间:2023.08.26-11.19

展览地点:上海当代艺术博物馆

点击预约看展

专栏编辑|Mel

发文编辑|Miranda

审核编辑|Gogh

版权©建道筑格ArchiDogs,转载请联系media@archidogs.com

若有涉及任何版权问题,请联系media@archidogs.com,我们将尽快妥善处理。

Reference:

https://www.archdaily.com/912738/the-city-in-the-air-by-arata-isozaki

https://ja.wikipedia.org/wiki/磯崎新

https://zhuanlan.zhihu.com/p/69263739

Arata Isozaki, “Incubation Process”

"/>

"/>

"/>

"/>