四年前,当我们接到这个项目的设计工作时,这块用地能否建设小学校园存在很大的争议。基地位于一个大型文旅地产项目的边缘地带,是一块山地,场地内坡度很大,高差达35米。在教育部门和很多人看来,这块用地不适合建设小学校园,因为对于7—12岁的小学生来说,上下学的便利性和安全性都存在问题。

© TAL

而山地的存在,让我们兴奋,这是诞生不一般的校园的契机。山地是一把双刃剑,好的设计需要化解其负面效应,凸显其正面价值。于是,我们所有的思考都围绕着“山”展开来,希望塑造可望、可游、易行的山地校园。

© TAL

© TAL

山的使用

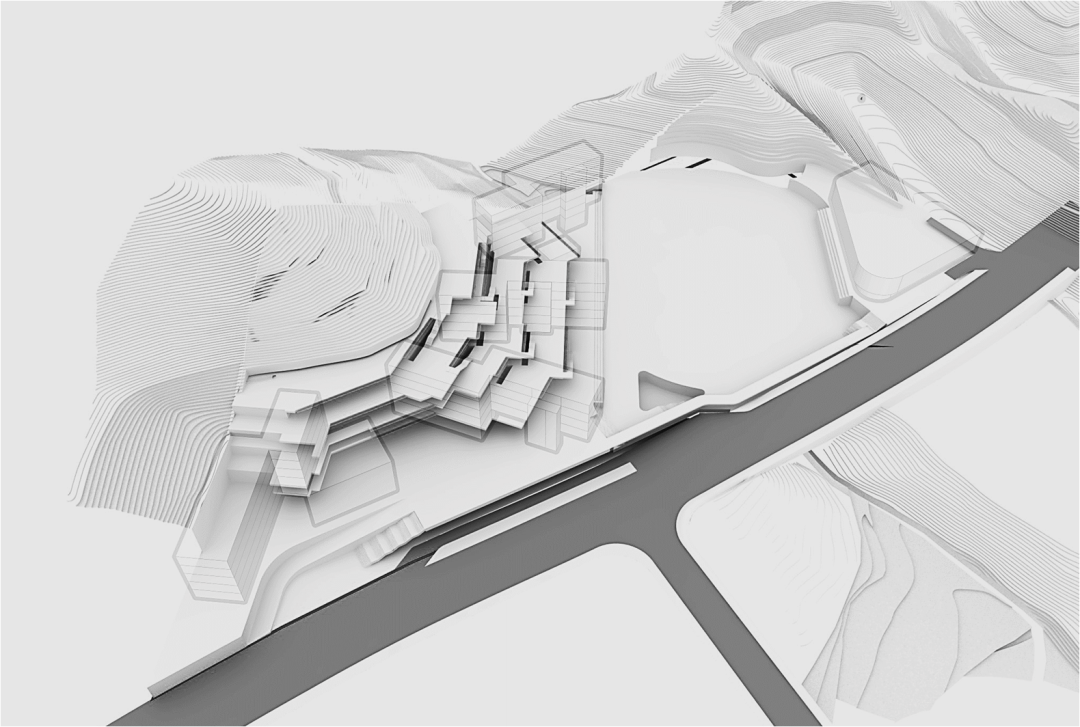

场地东西高,中央低。我们把主要教学区布置在东侧大山坡上;而把体育馆、游泳馆、教工宿舍、食堂等整合成一栋建筑,布置在西侧的小山坡上;运动场布置在中央的低洼地,适当填土,下设排洪沟;用地北侧设置了一条连廊连接东西两个区块。依据自然地势,校园体量被分散在两处,校园中央形成一条联通城市与自然的山谷绿廊,避免了从道路方向看建筑群对山体的遮蔽。

© TAL

© TAL

山的显现

在意大利、西班牙等地,山村有时会铺开在山顶上,呈“显”的形象;而中国的山村,基本在山脚或山腰处,呈“隐”的姿态。本项目中,四栋教学楼尽量压低高度,垂直于山体的等高线插入山林,沿山呈放射式布局。教学楼之间是阶梯式的花园平台,依山就势,与山接壤,匍匐在山脚下。阶梯平台下布置了各层的连廊、教师办公、卫生间等辅助功能。这些房间正面向走廊开窗,背面通过我们增设的阳光天井开窗,满足了隔潮和通风采光的需要。

场地利用分析

© TAL

主教学楼群面向城市道路和运动场的放射式布局,形成了看山的视觉通廊。人们不论是在校园内活动、或是从城市道路经过,可以从各个角度穿透建筑看到山。有了建筑之后,山依然矗立!

© TAL

© TAL

山的体验

一般认为,平行于山地等高线的建筑布局,可以节约土石方。但这样的做法会让每一栋建筑坐落在不同的标高上,带来室外场地高差变化大的问题,对于小学生上下学确有不便和隐患。而垂直于山体等高线可以让每栋教学楼的一端都落在山脚下,各栋建筑的首层标高基本一致。

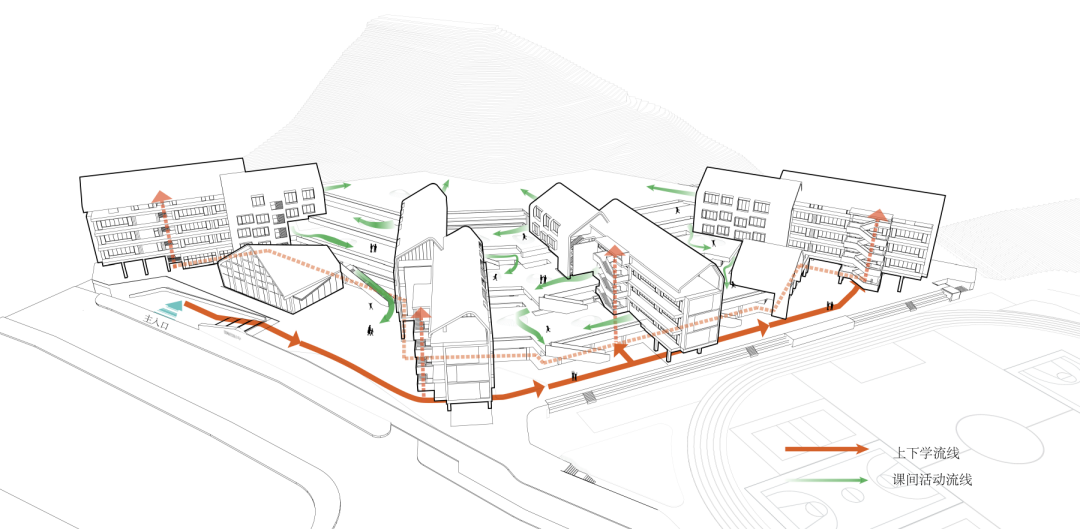

流线分析

© TAL

孩子们使用山脚下的首层通廊上下学,抵达各栋教学楼后再使用楼梯,免除了爬山之苦,其便捷性、安全性与平地校园无异。而在课余时间,不同楼层的孩子们却可以就近走到同层标高的阶梯花园,玩耍嬉戏,享受平地校园没有的阔绰场地。

© TAL

© TAL

山的尺度

当建筑与山在一起,建筑的尺度变得敏感。建筑大,山就显得小,建筑小,山方有存在感。但对于岭南的校园来说,体量拆分的过小不利于使用,因为楼栋之间的日常联系需要下楼、上楼、穿行室外等,既不方便,也不能满足全天候舒适性的要求。我们需要用设计的策略来消解建筑的尺度。我们把楼与楼之间的连廊层层后退、隐藏在阶梯平台下,让每一栋教学楼“独立”;我们让外廊式教学楼前后错动,如两个体量的组合;我们在主广场和建筑庭院间插入两个小体量——图书馆与合班教室,在秩序中制造差异感。大的建筑群在视觉上被分解、分散,形成山脚下的一片聚落。

© TAL

© TAL

山的建筑

我们在教学楼教室一侧的立面上设计了遮阳窗套,把空调室外机也整合在内。实墙面顺势而上,卷曲成为山形屋顶,落至建筑另一面断开,半包裹的立面状态自然过渡为开放的外廊。卷曲的坡顶取意“山房”,是在回避西式尖锐的山墙印象,隐约中更贴近某些中国的符号记忆。“山房”既是在寻找与山林和谐的语言,也是在对话大型文旅项目的整体氛围,富有童趣和图像感,形成了校园的独特记忆。山房屋顶为顶层空间带来了不一般的体验,其端头敞开,塑造为一个小型的共享空间,如观山的景框。

© TAL

© TAL

洼地中的山谷绿廊、看山的视觉走廊、山脚下的步行通廊、错动的建筑外廊、坡檐下的观景敞廊等等,一系列“廊”的空间让建筑与自然山林穿插渗透,创造了一种空间的有序性和复杂性。教学楼之间的连廊均呈折线形绕山布置,避免了一眼望穿的单调感;每层的连廊处于不同的平面位置,可以直接走到与其相邻的绿化平台。在各层行走,感受均不同,空间一直在变化中。校园不大,但感觉很大,这正是设计希望达成的空间体验。

在没有建筑师的情况下,古时的村落常常能做到与环境的高度和谐,主要的原因是自发建造会遵循合理而经济的法则,趋吉避害、顺势而为、就地取材等等。本项目中,我们的一切策略都是为了顺应场地、解决问题,希望成就一片与山林共存的 “山房聚落”。

© TAL

我们拿出的方案一次性得到了项目公司业主、政府和评审专家的全面赞赏。之后,却经历了种种阻力,施工图设计也一度失控,建筑与山的接壤关系被改成了相互脱开并设置高大挡土墙的方案,等等。项目遗憾很多,但有幸有规资局几年来对设计无条件的支持,有幸仍有志同道合者的共同努力,项目终于在最后半年赶工建成。校园落成开学了,阶梯平台上的花草树木刚刚种上,期待它们茂盛的一天,如同从背后的山林一路蔓延而下。

"/>

"/>

"/>

"/>