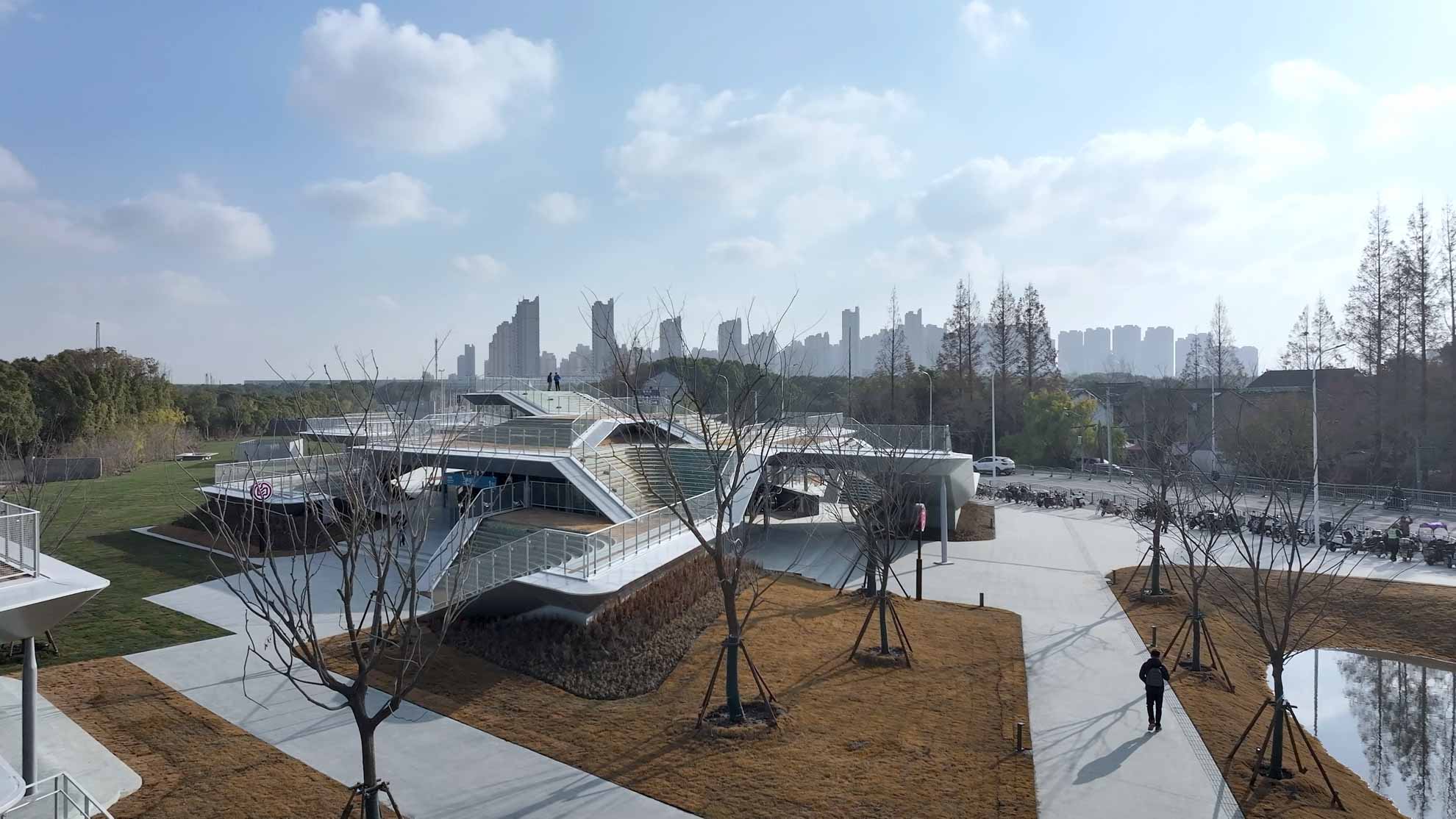

三林南站位于黄浦江东侧,外环生态走廊内,周边为自然景观和村落环绕,以生态休闲功能为主。地面站点设计以“入林”为理念,从环境中生发建筑形态,消解地铁建设与城市林带的边界。林地与站点相互赋能,塑造林中漫游的生活体验,呈现站城融合的公园型站点模式。

入林 总体鸟瞰 ©章鱼见筑

悬浮于林海之间的人工丘岳1 ©章鱼见筑

织补城市景观的基础设施——从边界到融合

三林南站与景观叠合生长,于自然之林南畔打造一片人工之林,织补‘林’与‘城’的绿视链接。地面站点的景观化处理,将基础设施与城市景观融合,修补自然环境,使地铁站点作为复合化要素,更合宜地融入城市景观中。

自然之林与人工之林 ©章鱼见筑

城市与人工之林 ©章鱼见筑

村落与人工之林 ©章鱼见筑

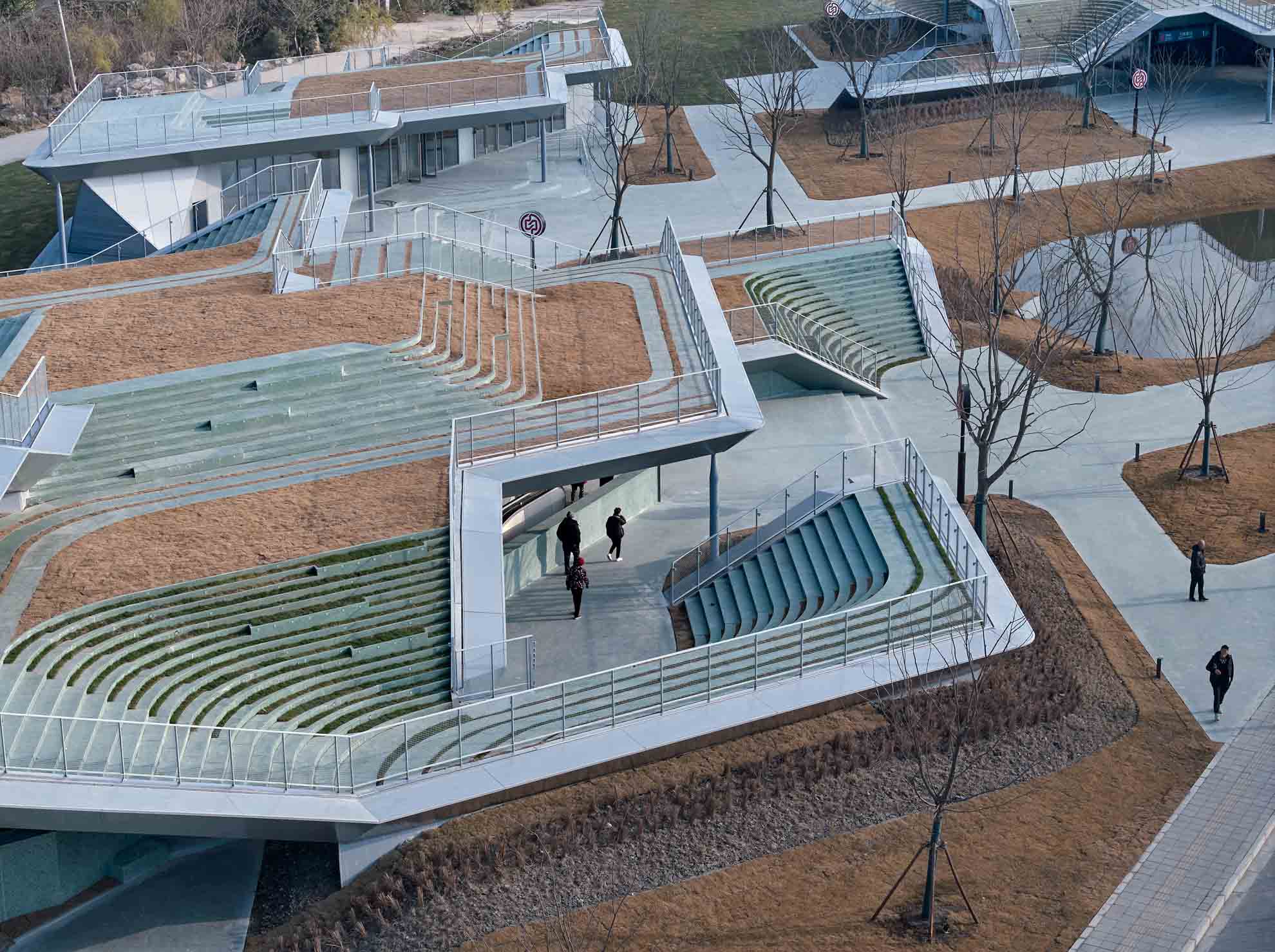

设计延续北侧林地,置入渐变的生态斑块图底,将基地内原本孤立的基础设施要素整合于同一网络之中,建立联系,形成场域。发展出入口等流量较大设施的城市公共价值,局部道路广场化处理,塑造场地中心公园,结合屋面打造立体浮岛公园,形成连续延绵的景观肌理。对风亭和冷却塔进行生态覆绿分隔和形态整合,结合绿坡花境等融入场地景观。叶片状的站点建筑、广场、绿化叠合布置,路径串联其间,联系更大尺度的城市网络。

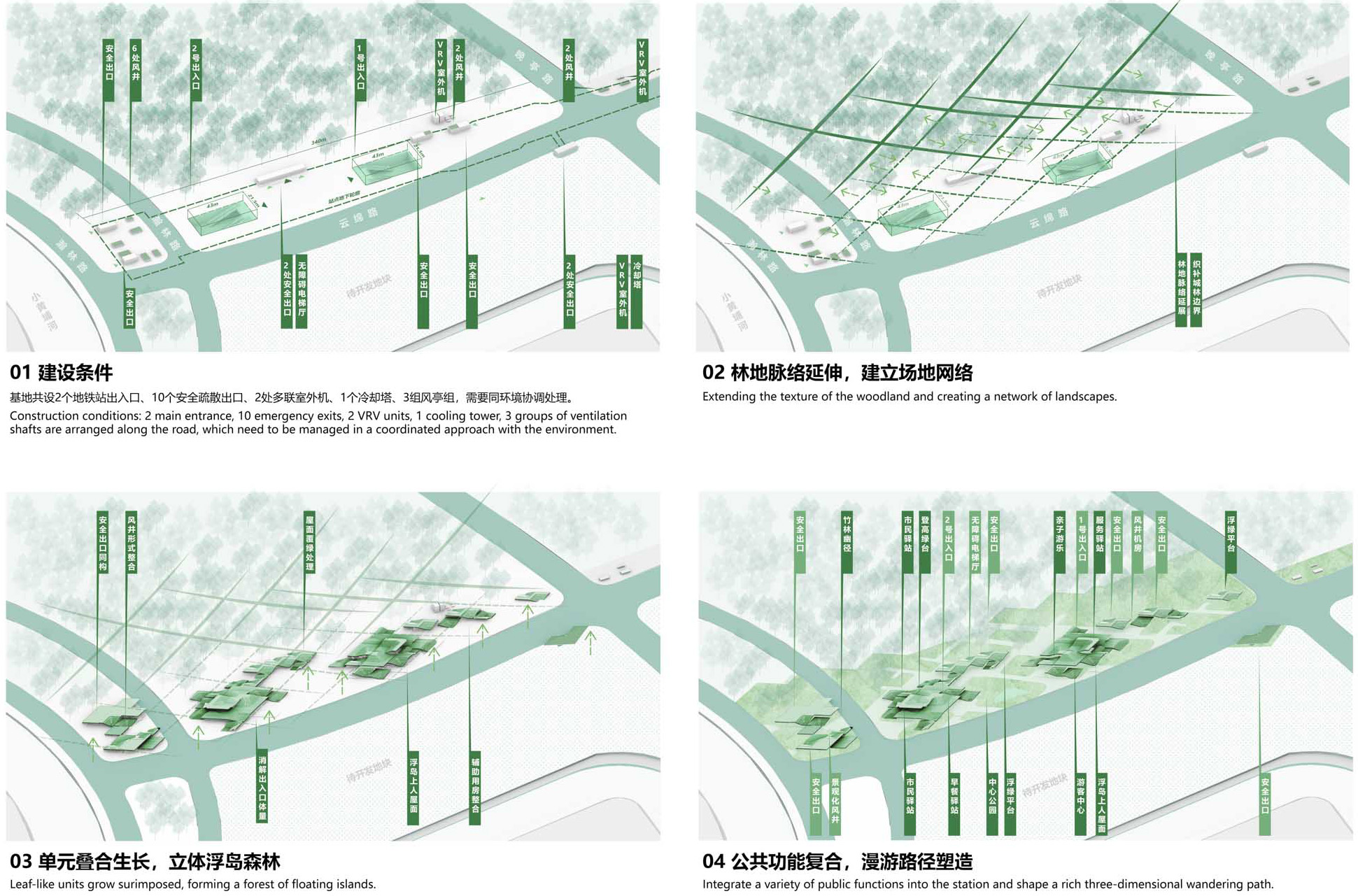

生成分析图 ©同济原作设计工作室

渐变的生态斑块 ©章鱼见筑

叠合的广场 ©章鱼见筑

塑造在地生长的基础设施——从标化到在地

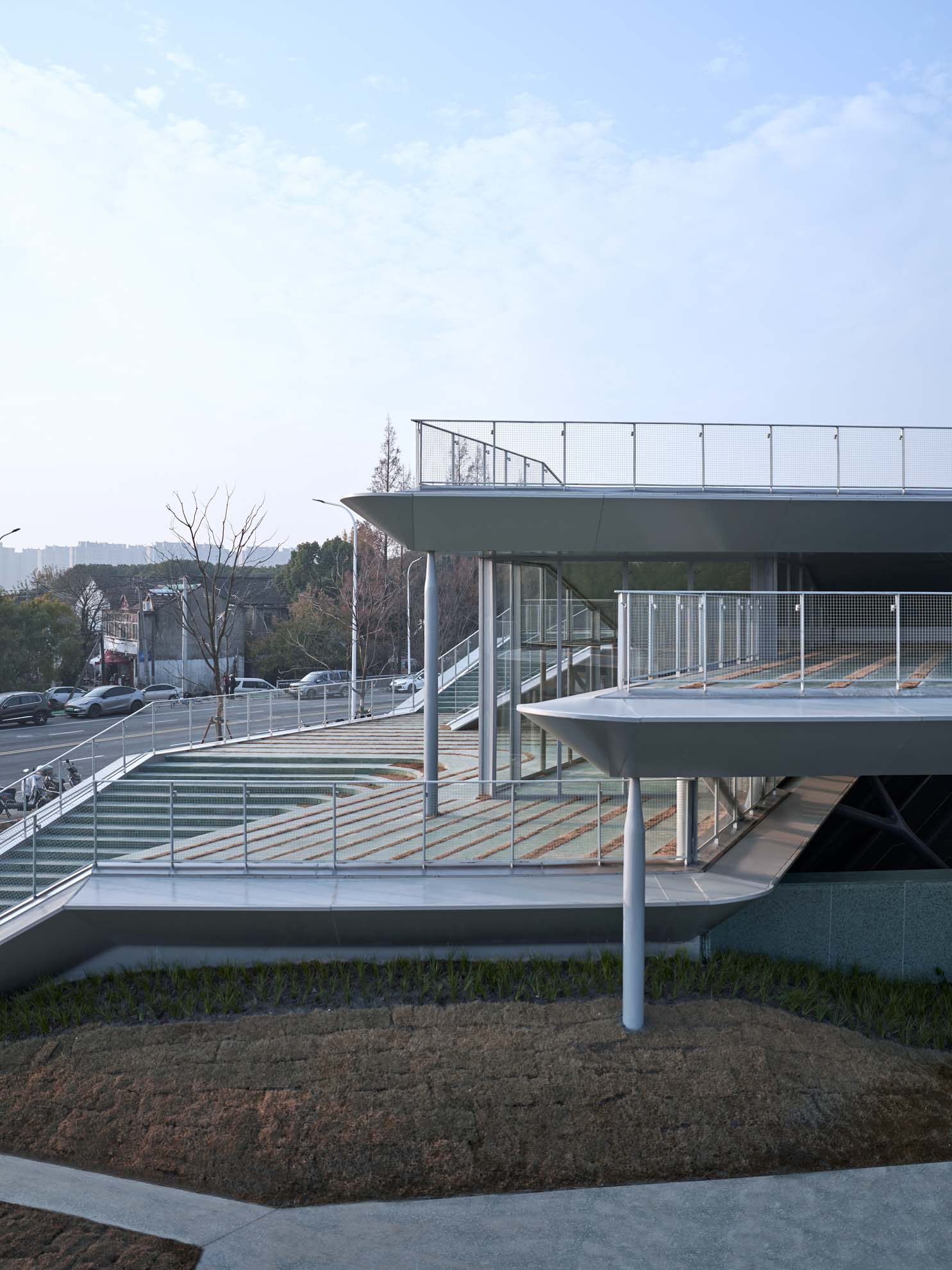

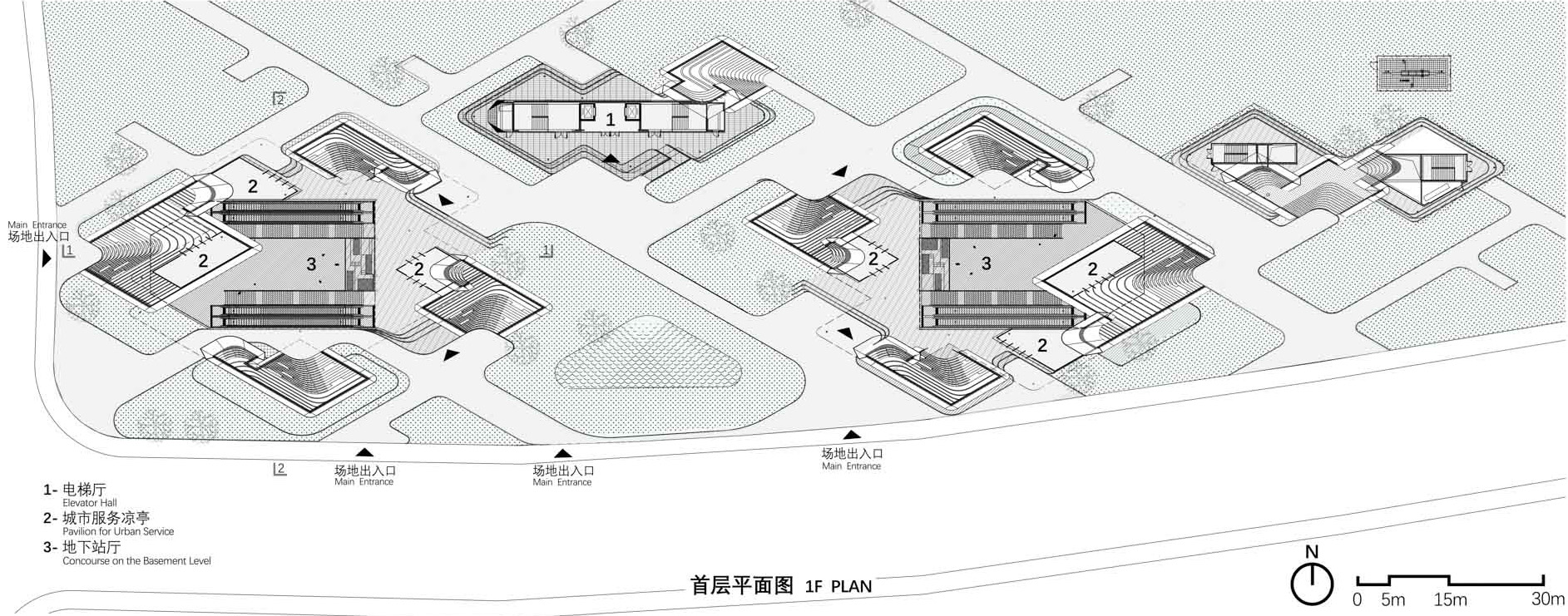

三林南站强调站点的在地特征,发掘不同类型基础设施的景观潜力,突破标化的传统建设模式。设计力求塑造一个根植于场地的立体人工之林网络,而非单一的站点形式,以多种菱形单元组合整合2组地铁站厅出入口、10个安全疏散出口以及室外机、冷却塔及风亭组,消解出地面站厅的大型体量,形成叠合生长的绿色浮岛,在保障主要进出站流线彰显度的同时,形成可漫游的公园型站点,改善基础设施的邻避效应。

绿色浮岛消解体量 ©章鱼见筑

菱形单元整合安全出口及设备用房 ©同济原作设计工作室

菱形单元整合各风亭组 ©同济原作设计工作室

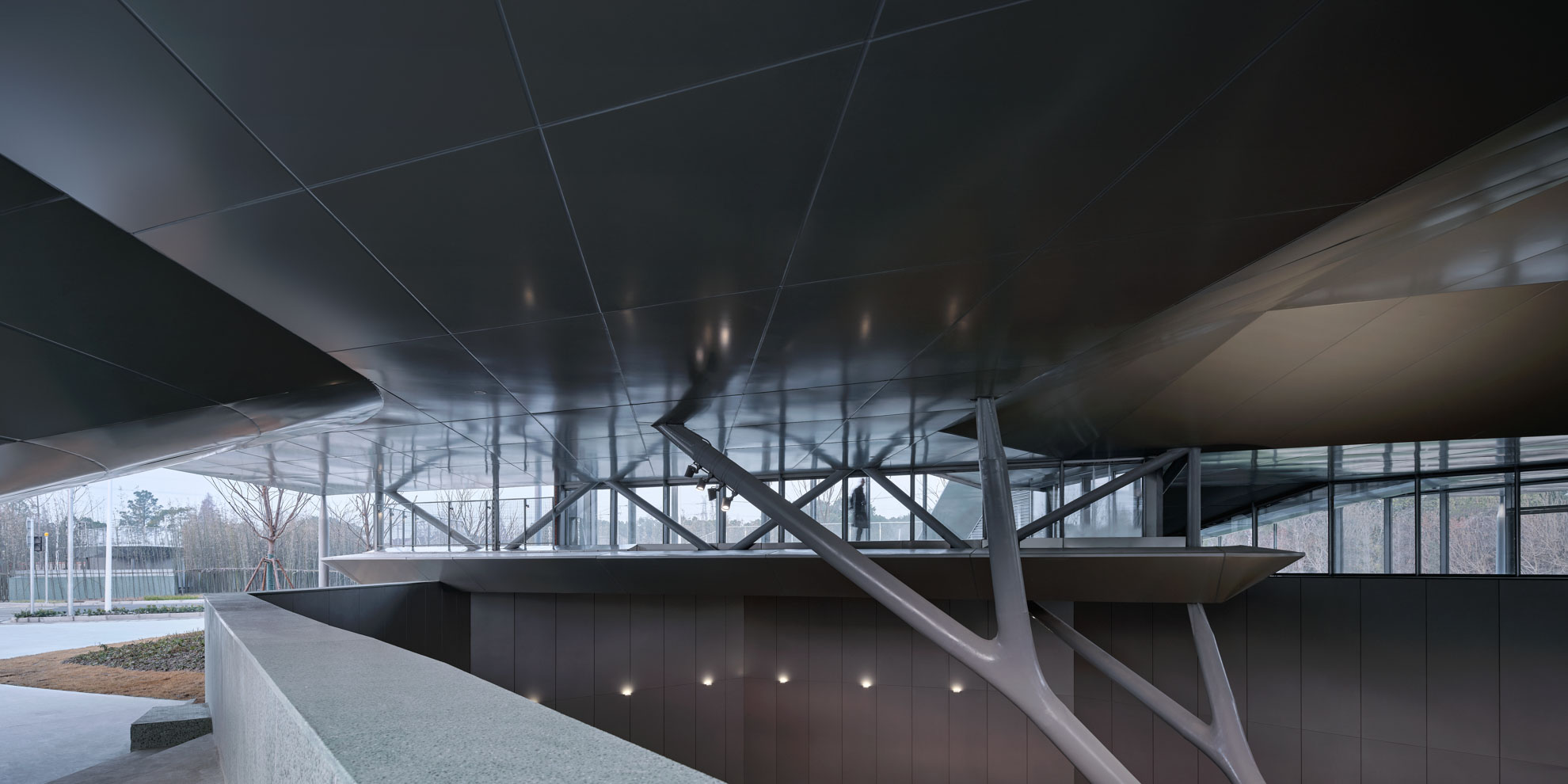

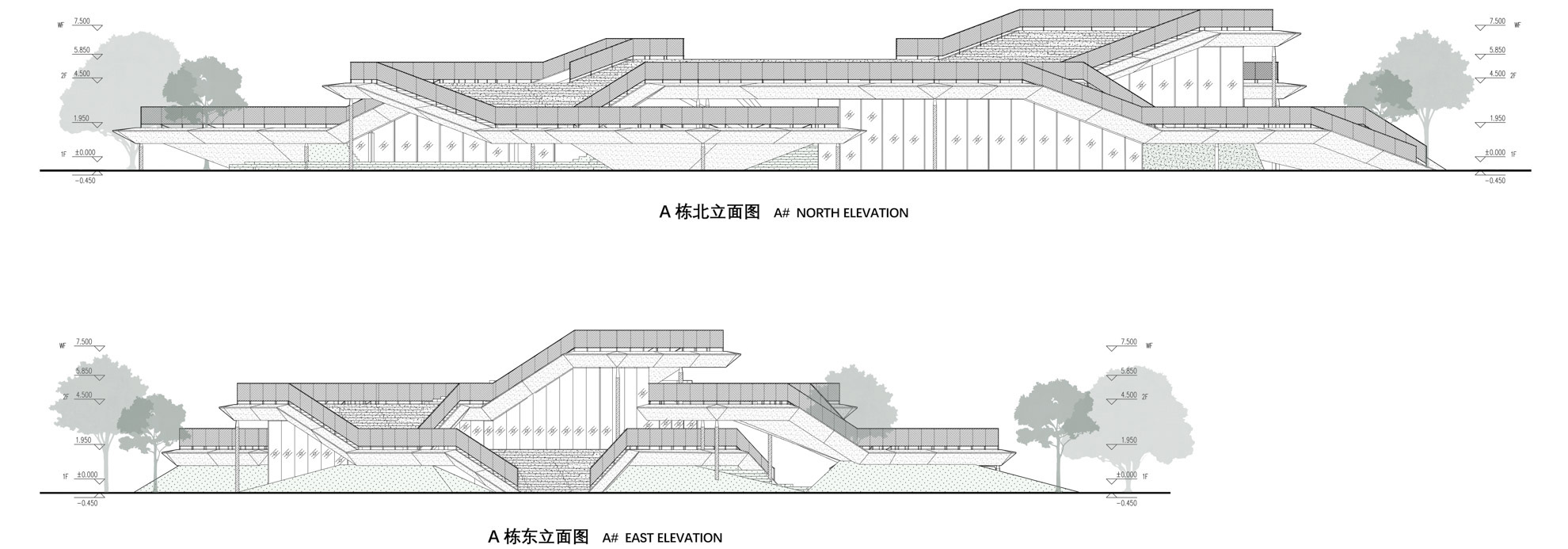

设计强调站点的开放与通透,建筑主要采用梭形柱框架+中心树形柱的竖向承重体系,搭配低位剪力墙,实现轻盈的交接关系。负一层站厅中心布置树形柱,将荷载传递由一点变为多点,形成地下站点与屋面的结构转换,创造出具有飘浮感的站厅空间,同时以树的形象呼应了“入林”的理念。

站厅树形柱 ©章鱼见筑

漂浮的屋顶 ©章鱼见筑

开放与通透 ©同济原作设计工作室

叠合城市服务的基础设施——从边缘到日常

三林南站作为区域关键站点,在交通枢纽功能外,承载了一定社会服务职能,多向度融入市民的日常生活场景中。立体公园全天候开放,供市民日常漫步探索。上人屋面自场地叠合生长,提供高低错落的漫游场域;中心公园设水景和林径,提供地标景致,也便于乘客快速到达出入口;出入口绿化平台延绿入室,模糊室内外的边界。站点利用预留公共空间,设置7组弹性城市服务空间,未来可填补亲子游乐、游客中心、市民驿站等公共服务功能模块。服务空间设中轴转门,亦亭亦室,因时制宜,灵活应对未来使用中功能、气候、面积的变化。

弹性城市服务空间 ©同济原作设计工作室

全天候开放的公园 ©章鱼见筑

场地叠合生长 ©章鱼见筑

水景与林径 ©章鱼见筑

营造游目观想的基础设施——从通行到驻留

三林南站力求打造公园型站点新范式,成为驻留目的地,而非简单的通行媒介。屋顶空间的整体设计消弭了基础设施的边界,融入周边的生态网络,依托站点设置可上人、有互动的绿化景观屋面。浮岛屋面设多处登高入口,屋面标高设计以人的视觉体验为线索,依托城林视线关系研究,采用2.45米、5米、6.35米和8米四组不同标高设置平台,分别同公园、林地、村落和城市远景等建立由近至远的视线联系。

从通行到驻留 ©章鱼见筑

由近至远的视线联系 ©章鱼见筑

不同标高的浮岛屋面1 ©章鱼见筑

不同标高的浮岛屋面2 ©章鱼见筑

这是一组可行、可望、可留、可思的弥漫式空间网络,是悬浮于自然林海之间的人工丘岳,也是人们可以自由徜徉,享受美好生活的全新公园型站点。

悬浮于林海之间的人工丘岳2 ©章鱼见筑

悬浮于林海之间 ©章鱼见筑

消弭基础设施的边界 ©章鱼见筑

公园型站点夜景 ©章鱼见筑

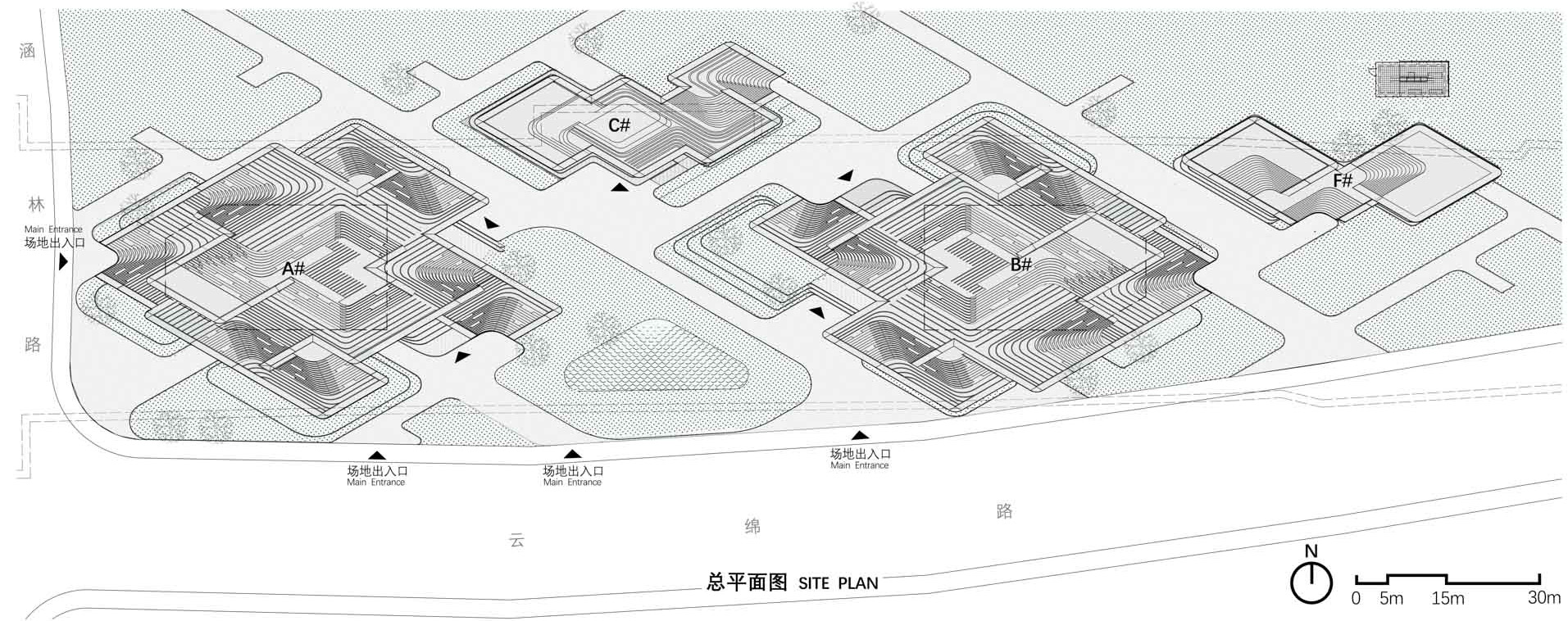

总平面图 ©同济原作设计工作室

一层平面图 ©同济原作设计工作室

立面图 ©同济原作设计工作室

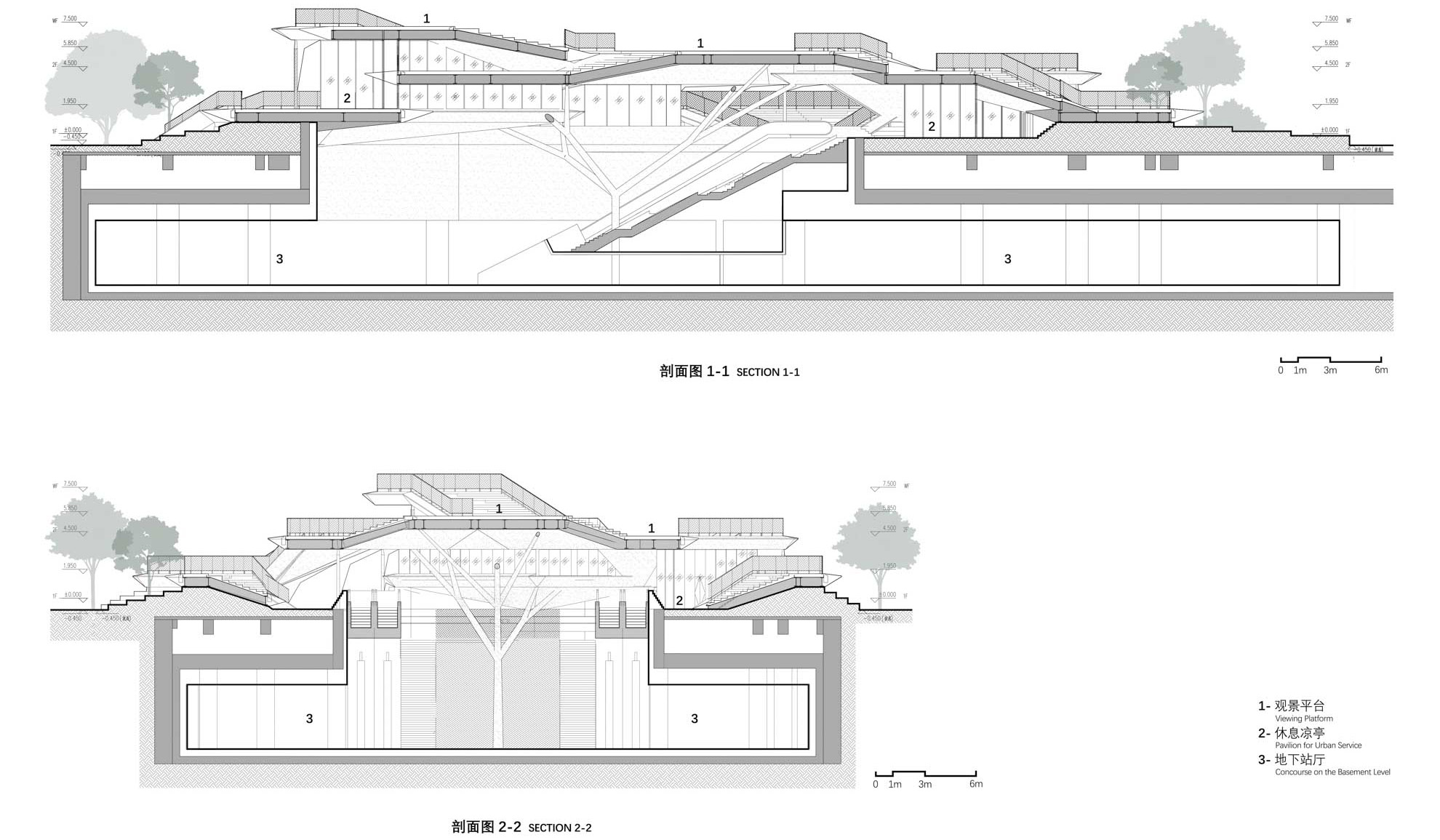

剖面图 ©同济原作设计工作室

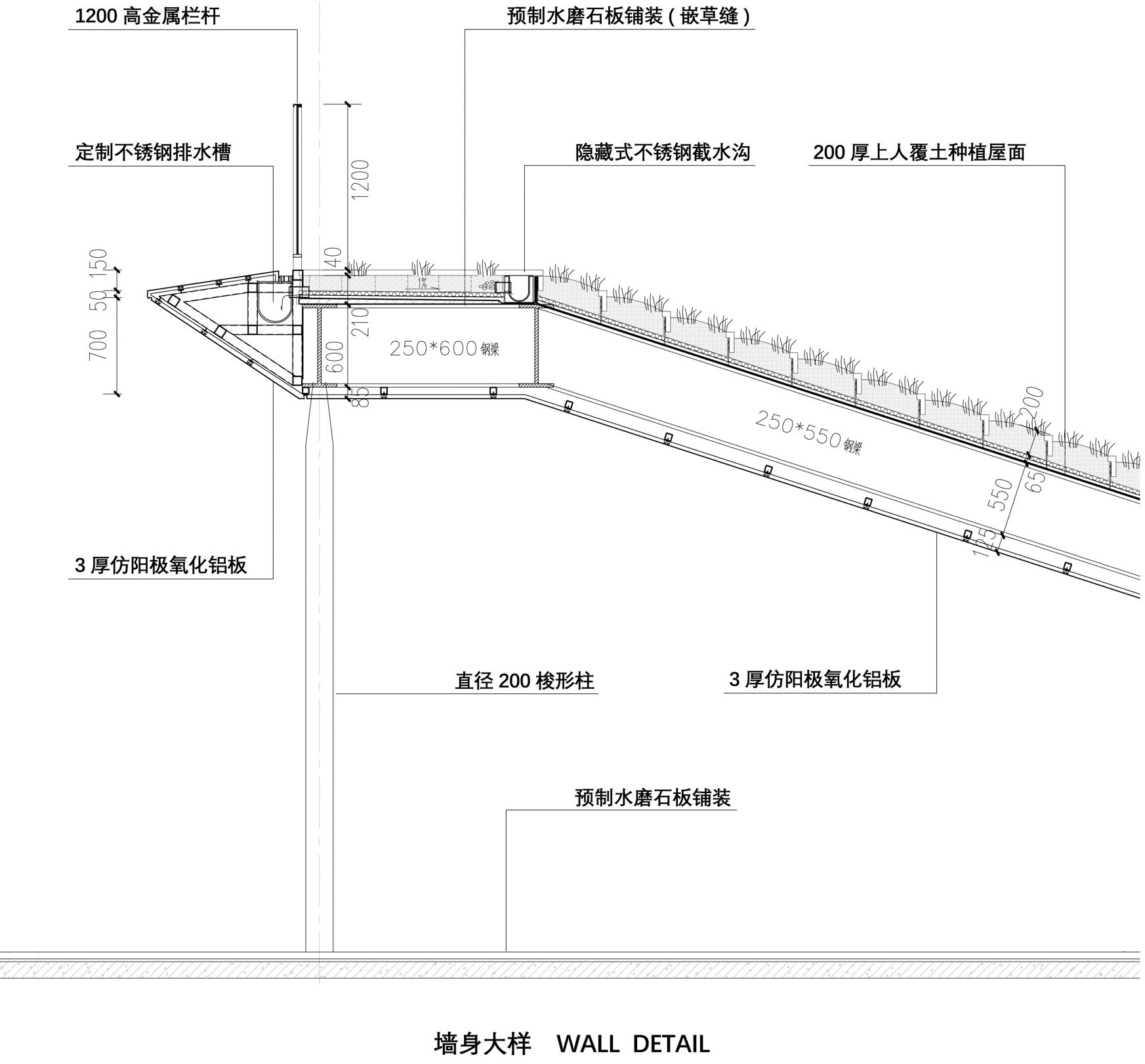

墙身详图 ©同济原作设计工作室

项目信息

项目名称:上海市域线三林南站地面站点

主创设计单位:同济设计集团·原作设计工作室

主创建筑师:章明、张姿 丁纯 丁阔

项目负责人:陈凯扬

设计团队:吴正浩 蔡汉 陈恩强 关画晨 毕心怡 王易(实习)

结构设计团队:王瑞 桑海钢 陈文浩

灯光设计团队:杨秀 刘苏玥 卞晨 蔡融 魏燕萌

合作设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司

合作设计团队:杨健 李永盛

建设单位:上海申铁投资有限公司

业主代表:王凯 陈蕙

项目地点:上海市浦东新区

用地面积:13818平方米

建筑面积:4204平方米

建成时间:2024年12月

摄影:章鱼见筑

专栏编辑|Sherry Li

发文编辑|同济设计集团·原作设计工作室

审核编辑|Wenjin

"/>

"/>

"/>

"/>