01/ 自由艺术孕育的“胆” 青年时代

这个时代,建筑总是会因为奇特的造型或是超高的造价而遭受批判,但DS+R的纽约高线公园收到的是“公园让铁路沿线一下子变得大受欢迎,导致房价翻倍,导致周遭乡绅化”这样的唏嘘。 高线收到这样的批判,也正是项目大获成功的后果,某种意义上来说,她的很多项目都是铤而走险,更是福祸相依,却一次又一次地投身公共建筑。 为何丽兹会为了达到项目独特的社会与公众效应而在所不惜?这种孤注一掷的叛逆精神又从何而来?

丽兹出生于1959年的波兰,她的父母都是纳粹大屠杀的幸存者。根据她的自述,她的家和李比斯金住的地方只隔了五个街区。

1960年,丽兹的父母带着她们全家移民来到了纽约,从零开始。从来到纽约到上大学,丽兹搬了四次家。

伊丽莎白迪勒公开讲座截图

二世纪六十年代末纽约自由主义盛行,人权运动,女权运动和反种歧视运动充斥着纽约的大街小巷。丽兹上的高中因为频繁的游行抗议而反复停课,学生也将大量时间花在了游行抗议上。这样崇尚自由,反抗权威的氛围,在年轻的丽兹身上产生了深远的影响。

伊丽莎白迪勒公开讲座截图

自由主义对艺术界产生的震荡,更是让丽兹对视觉媒介产生了浓厚的兴趣。实际上,年轻的她从来没想过成为一个建筑师,一直想成为一个艺术家。

艺术家例如美国先锋派的Hollis Frampton和德国艺术家Hans Haacke,让丽兹着迷于跨媒介的艺术。

Hollis Frampton

Hollis Frampton, Untitled, 1970 - 1973

Hans Haacke, Blue Sail, 1964-5

Hans Haacke, Water in Wind, 1968

精神上对她产生最深远影响的,莫过于直接在建筑上切出几何形状的美国艺术家GordonMatta Clark。他不拘泥于画布,颠覆传统的艺术媒介,拒绝画廊艺术馆等展览形式,展现出强烈的颠覆传统的反抗精神。

Gordon Matta Clark, Splitting, 1974

对于丽兹,Gordon Matta Clark的启蒙性还在于通过空间来展现艺术的可能性。

Gordon Matta Clark, Conical Insect, 1975

Gordon Matta Clark, Circus, 1978

众多艺术行业中,电影和电影制片对于丽兹也有启蒙的作用。电影作为一种艺术媒介,突破了图像的静态,包含了时间这另一维度。

电影例如《玩乐时光》让她产生利用“玻璃”这一材质将日常生活场景戏剧化的思考,在后来自己的艺术装置项目中有所体现。她喜欢的电影还包括《蓝丝绸》《发条橙子》等。

Play Time, 1967

Blue Velvet, 1986

A Clockwork Orange, 1971

丽兹对于艺术和建筑深入的思考,也受到两位人物的启发:Marcel Duchamp和Cedric Price。前者尝试各种各样的形式去强调“视觉”的主导性和不完整作品的延续性;后者的Fun Palace则是一种灵活的公共文化巨构,正是DS+R的The Shed的原型。

The Bride Stripped Bare by Her Batchelors, Even

(The Large Glass) 1915 – 1923

Fun Palace, 1959 - 61

03/ 忠于内心的“敢” 逐渐成熟

高线的大获成功,周边社区重焕活力,但随之而来的就是水涨船高的房价,让越来越多原来居住在这片区域,却没有能力支付房租的纽约客不得不搬出。

拔地而起的房地产开发,都多多少少从名字上与高线沾上边,来获得增益;国际上,许多城市东施效颦,结果却差强人意。

520 West 28th by Zaha Hadid Architects

Highline 23 Neil M Denari Architects

丽兹则非常正面地应对这些批评,艺术家的理想主义似乎在丽兹身上逐渐褪去,取而代之的是一股更忠于内心的“敢”劲儿。

© Ungano & Agriodimas

高线提供给居住在纽约的人一个看待纽约和纽约生活的另一种方式,不日理万机,回归原始,走走停停。对于她而言,她做高线的初心已经达到,后来引发的问题并不是她能控制的,也并不会因此而后悔高线的完成。

© Iwan Baan

而离高线不远处的The Shed,更体现了她忠于内心,敢于尝试。

“一个灵活的文化巨构”,丽兹早在2008年就有这样的想法。实际上,The Shed的建成,是与普通大型公共建筑完全相反的流程。

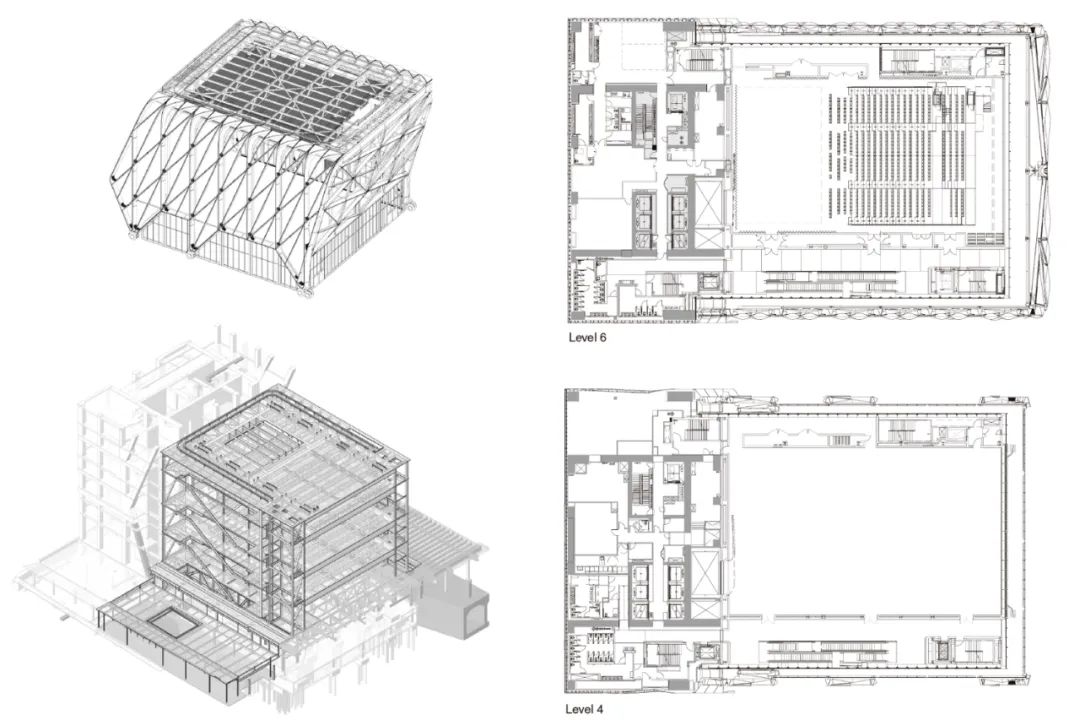

2008年,听说了纽约市在计划一个文化项目征求书,DS+R和David Rockwell(之前有过合作项目)便起草了一个关于“灵活的文化巨构”的提议书。经济危机之后,纽约市响应了这个项目提议书,哈德森场的开发商开始介入,组建了基金会,执行董事会等来推进The Shed的进行。

2008年纽约市和哈德森场开发商发布的征议书

由一个建筑提案催生出机构权力来执行,这样的案例是绝无仅有的。然而,这中间的双赢,也是矛盾的。

为了能过够实现这座文化巨构的灵活性和巨大的容量,在不超出场地红线的情况下容纳所需的机械和服务设备,DS+R也结下了与场地相邻的塔楼的设计。

15 Hudson Tower

如此纯粹的商业建筑是DS+R从来没做过的,也是与丽兹长期以来对资本权力批判的本意背道而驰。但是,塔楼将能帮助实现对她来说更重要的东西。思考再三,她接下了这笔“恶魔的交易”。

塔楼为巨构提供的Back of house区域

“…to have an opportunity to do something that was really not natural to our studio, to do a commercial project like that. But it was maybe a once-in-a-lifetime opportunity to do that here, to make an ensemble.”

“去做一个这样的商业项目对于我们工作室来说是一个极其不自然的决定,但这也许是个绝无仅有的机会,这辈子就只做这一次,把他们结合起来。”

-- 伊丽莎白·迪勒

她是大胆的艺术家,是叛逆的设计师,更是敢忠于自己的建筑师。

对于她,只要能够达到她所想象的,一座Cedric Price的the Fun Palace再世的文化巨构,并且灵活,持久,释放公共艺术的潜力,真正改变纽约市民的文化生活,便是忠于内心,既是做出妥协,也在所不惜。

她宁愿当一个活跃的社会艺术家,也不愿做纸上谈兵的建筑师;

她宁愿做一个周旋于各种权力机构之间的说客,也不做处于市场领导之下的乙方建筑师;

伊丽莎白·迪勒的魅力来源于她艺术家的天性,并在不断探索建筑中成熟,启发着我们。

“I’m now convinced that you’re doing your best work doing something you’re unqualified to do.”

“当你在做你完全没有(所谓的)资格做的事情的时候,却正是在完成你最好的作品的时刻。我对此深信不疑。”

-- 伊丽莎白·迪勒

"/>

"/>

"/>

"/>