©《人生切割术》海报

在剧中,主人公上班时的记忆与生活完全分离,有一个“工作人格”在公司苦熬,有一个“生活人格”在外面享受人生。但看看我们的现实,情况似乎反过来了:

我们一直在上班,而那个“享受生活的自己”,好像被彻底切割掉了。

你是否发现——工作逐渐填满了所有空隙,不管是在家、在餐厅,甚至在迪士尼、洗浴中心,只要消息一来,我们立刻进入“上班模式”,仿佛一个随时待命的机器人。

那么问题来了——那个被切割掉的“生活人格”,现在到底在哪?他是不是在阳光海岸的度假酒店,而我们,还在会议里焦头烂额?

城市就是我们的“切割术”

通勤是现实版的“重置电梯”

©《人生切割术》片段

剧中主人公的记忆在电梯里被“重置”,如同在现实里,我们的“重置点”是地铁、公交、堵车的车流中:上班的自己(Innie)和生活的自己(Outie)就在这段旅程中不断切换。

早高峰的地铁 vs. Innie 启动仪式

地铁站像一条流水线,每个人都在机械地前进,沉默、刷手机、戴着耳机——像是在排队等待接受“初始化程序”,一旦进入公司大楼,进入办公区域,“切换”完成,Innie正式上线。

早高峰地铁站 ©北京日报

下班的路上 vs. Outie 重启失败

照理说下班应该切换回Outie,然而经常是回家路上还在处理工作消息,深夜还要回复邮件。Innie不甘退出,Outie成了短暂的“缓存进程”,大部分人甚至没有真正体验过Outie的生活。

“随地大小班”:现代工作的荒谬性

以前大家总想着“逃离办公室”,但如今的情况是——办公室跟着你走了。

迪士尼加班 ©俺也一样

《人生切割术》里,工作人格和生活人格是严格分开的,而在信息时代,无论何时接到一个微信消息,立刻就要切换到“工作人格”。甚至逐渐有人戏称,哪怕在最快乐的迪士尼乐园,现在都充满了“班味”。

空间如何塑造我们的Innie与Outie?

卢蒙办公大楼(贝尔实验室)©《人生切割术》片段

有趣的是,《人生切割术》中这座充满冰冷、压抑感的卢蒙办公大楼,其真实拍摄地贝尔实验室(Bell Works)的设计初衷却是为了让员工获得更多办公自由,它被视为最早的开放式办公尝试。而它的设计者——现代主义建筑大师埃罗·沙里宁(Eero Saarinen)通过设计隐藏式外廊和可移动墙体,让员工无需进行“不必要的交通”以此提高办公效率。

Bell Works ©Eric Petschek

建筑师希望创造一个开放协作的环境,让不同学科的研究人员可以相遇,提升沟通效率、减少时间浪费,互相碰撞以激发灵感。

而在现实的设计操作中,为了追求效率,逐渐牺牲了美学和空间多样性,最终变成了完全以“功能性”为导向的单调办公空间。这也导致贝尔实验室最终被废弃,成为办公建筑无聊压抑的象征。

这也是当代办公空间的问题:我们设计它们是为了更自由,还是更封闭?

开放办公曾一度被认为是一个理想的办公模式,它宣称可以打破隔阂、促进交流、提升效率,但现实往往事与愿违。开放式办公室的真实体验更接近一种无形的高压:

在一个大开间里工作,目光和噪音无处不在,你的一举一动仿佛都处在无形的监视下;或者你可能只是想短暂放空,却总有人过来随时打断你的思路。

Axel Springer柏林总部大楼 ©OMA

没有隐私,没有真正的安静,你的“个人空间”被压缩到一个工位的大小。尽管如此,曾经被我们一直嘲笑的“流水线工厂”式办公,在加入了开放式的理念后,“进化”成了时刻被监视的工厂。

安藤忠雄事务所 ©Kaita Takemura

安藤忠雄的事务所便是实现了无隔墙遮挡的“开放式办公”的最佳案例,同时据说这也使得安藤可以时刻监视着每个员工的一举一动,甚至是不允许员工带手机进入公司,只允许使用公司的公共电话,而公共电话区域也在他的“监视下”。

安藤忠雄事务所 ©Kaita Takemura

办公室各处暗示着公司老大曾经的拳击手身份的“证明”也在时刻提醒着员工们“敢反抗,我刚好还懂得一些拳脚”。

家的“工作化”:远程办公的空间入侵

随着居家办公文化的兴起,这项改变看似是Outie的胜利,但其实是Innie的全面侵占:沙发变成会议室,卧室变成工位,甚至在餐桌上办公——家里的所有家具都在逐步被赋予“工作功能”。

居家办公的上班一族 ©Charles Horioka

同时由于新冠加速推动了居家办公的实施进度,越来越多的公寓设计甚至开始逐步增加了“工作角”,房屋销售中甚至开始宣传“适合远程办公”。

建筑可以帮我们找回Outie吗?

重新设计让人“活”起来的空间

既然建筑和空间塑造了Innie,那我们是否可以反向利用建筑,创造一个让Outie真正存在的?

情绪驱动型办公场所的兴起

在过去的几十年里,开放式办公(Open Plan Office)一度被视为提升协作和创新的理想模式,但它带来的高噪音、隐私缺失、单一空间等问题,让人们开始重新思考办公环境的设计方式。如今,一种更关注个体体验和工作氛围的新模式逐渐兴起——Emotion-Based Workplace(EBW,情绪驱动型办公)。

EBW 强调空间对情绪的影响,通过提供多样化的办公环境,让员工可以根据自身的心理状态和工作需求,灵活选择最适合的空间。与传统的固定工位或单一开放办公不同,EBW 关注的是人的感受与专注力的动态变化。

1. MVRDV 鹿特丹办公室——社交与协作的核心舞台

The House ©Ossip van Duivenbode

荷兰建筑事务所MVRDV在鹿特丹的办公室以“The House”为名,将一个“家庭房”作为社交中心。这里配备了可升降的投影幕、巨大的木质阶梯以及一张超长餐桌,员工可以在这里午餐、开会、举办活动,甚至一起看比赛。它更像一个邻里社区,而非传统办公场所,试图让办公氛围更加松弛自由。

The House ©Ossip van Duivenbode

MVRDV保留了原有建筑结构,通过视觉透明度和大胆的色彩表达了新旧能量。走进办公室时,首先映入眼帘的是一面巨大的玻璃墙,上面装饰着建筑草图,将大堂和中央工作区 Atelier 隔开。

The House ©Ossip van Duivenbode

在内部结构中可以看到为提升舒适度而做的设计尝试。这里没有传统办公室那种只强调生产力而忽视沟通的布局。为了促进相互学习,建筑内的每个房间都朝向容纳集体活动的“家庭房”。

2. 阿里巴巴上海园区——绿意环绕的“自然疗愈”办公

有研究表明,自然环境可以有效缓解工作带来的心理压力。于是,越来越多的企业开始在办公设计中融入自然元素,希望用“绿化”来缓解工作的疲劳感。

Foster 在为阿里巴巴上海园区设计的办公大楼中,在空中花园、观景平台、户外活动区种满本土植物,同时每个工作空间都配备了可开启的窗户,实现自然通风。

阿里巴巴上海园区 ©fangfang tian

3.Second Home 洛杉矶办公室——沉浸在自然中的灵感空间

英国企业Second Home在洛杉矶一座废弃停车场上打造了一处共享办公空间。由于洛杉矶人追求自然与阳光的生活习惯,他们索性将办公室建在花园里,设计了60个透明曲面玻璃的“黄色鸡蛋”办公舱。每个舱都配备单独的窗户和通风系统,让工作者能随时感受到自然环境。这些空间试图改变传统办公的压迫感,强调舒适和个体自由。

Second Home Hollywood Office ©lwan Baan

在这座现有建筑的底层有320个漫游点,第一层有200个工作区的额外办公室,建筑周围有咖啡馆、酒吧、餐厅、活动和会议厅、休息区和开放式露台等公共设施。

Second Home Hollywood Office ©lwan Baan

Amazon Spheres NBBJ ©Sean Airhart Photography

4.亚马逊西雅图总部——强制性下班的生态营造

但最令人羡慕的则是新的亚马逊总部——它看起来更像是一个巨大的温室,三个球形建筑里种了4万多棵植物,形成一个自给自足的生态系统。其中有些植物甚至在野外已经灭绝了,亚马逊便专门聘用了一位全职的园艺师来照顾这群绿色“同事”。有趣的是,为了照顾植物的生长,办公空间到了晚上就会降温到13℃,湿度也得控制在85%,这也无形中强迫了员工们必须要准时下班。

Amazon Spheres NBBJ ©Bruce Damonte Architectural Photographer

在由大约400种不同植物构成的丛林中穿行,—些鸟巢编织空间。提供给员工进行会面社交和用餐的私密场所。

亚马逊的总负责人贝索斯说:“我不希望大家只是来这工作,大家应该在这里产生更多的灵感和创意。”

自我回归自然,与世界重新建立联系

在《人生切割术》中,“Innie”与“Outie” 的分裂象征了当代都市人日常生活的割裂。在现实世界里,城市空间如何帮助人们重新建立完整的自我认知,而非进一步制造人与环境、人与社会甚至人与自我的分裂?

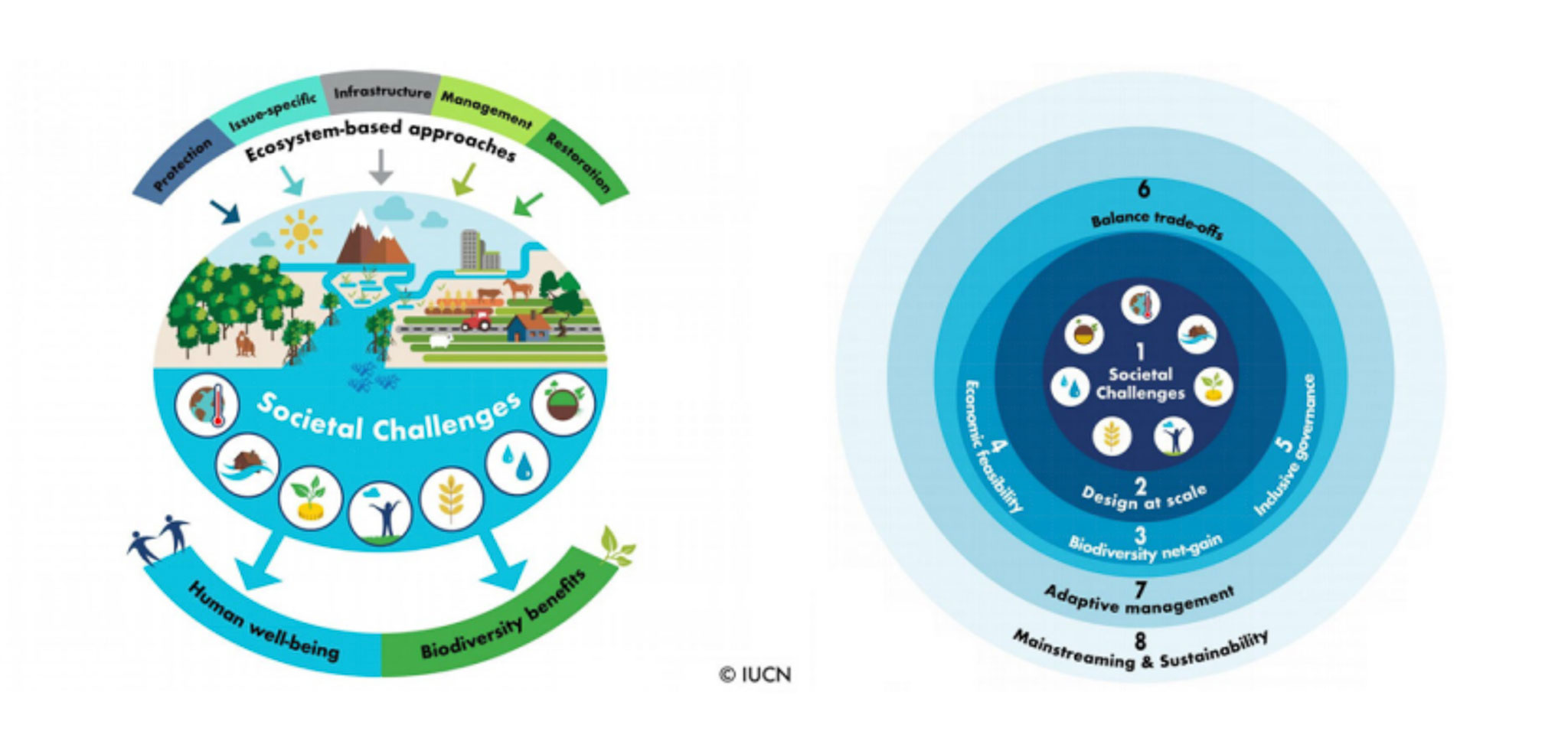

近年来,基于自然的解决方案(Nature-based Solutions, NbS)作为城市规划与景观设计的重要策略,正试图为这个问题提供答案。它不仅比传统“灰色”基础设施更具成本效益,还能提升人与自然的连接感,在环境、社会、经济等层面创造共同收益。

应对全球社会挑战的基于自然的解决方案 ©IUCN

然而,实现“自然之城” 的核心挑战并非技术问题,而是让人们接受人与自然、人与他者的共存关系,从而找回自身在世界中的位置。

基于自然的解决方案:让城市成为人的延续

1.新加坡射靶场自然公园

新加坡在20世纪60年代提出“花园城市”的愿景,希望在人口稠密的城市中融入大量绿地,使建筑与自然相互交织。然而,实现这一目标并非仅仅种树,而是让市民重新认识到自己与生态的关系。

射靶场自然公园鸟瞰 ©Finbarr Fallon

射靶场自然公园鸟瞰 ©Finbarr Fallon

其中,新加坡的“射靶场自然公园”(Rifle Range Nature Park)是典型案例。这个原本是废弃军事训练场的区域被改造成了一个人与自然共存的公园,在这里,城市和大自然泾渭分明,也同时界限模糊:人们可以轻松抵达,在鸟鸣和潺潺水声中欣赏各种热带植物,并且与随时会步入眼帘的鼯鼠、猴子为伴。公园还会考虑不同人群的需求,例如行动不便者、儿童、探险者,比如为小朋友设计的森林探险步道,可以让亲子家庭开启一段冒险之旅。

水资源管理对于复兴生态系统至关重要,也是该自然公园设计的核心,其特点是综合利用从回填的矿场恢复的淡水栖息地、拓宽的溪流和支持生物多样性和自然灌溉的水敏感元素,例如沼泽地和雨水花园。

穿过沼泽地的自然步道 ©Finbarr Fallon

公园内设置有总长度超过7公里的自然徒步道。自然公园的修复性及可再生性景观设计经过深思熟虑,考虑到了不同群体的需求,包括行动不便者和探险家。

这个公园不仅提供了绿色空间,更让人们身体力行地感受到人与自然的共生,避免了“人与自然割裂”的传统城市公园模式。

2.哥本哈根“气候适应公园”

韧性景观的建立不仅楼中也在解决现实社会挑战中体现出人的价值。位于哥本哈根的Grønningen-Bispeparken公园是由SLA设计团队与当地居民共建的一处注重融合人文关怀的景观。

哥本哈根“气候适应公园” ©SLA

通过从根本上遵循自然,SLA将城市的一个2万平方米的贫瘠草坪改造成了一个新的郁郁葱葱、具有气候韧性、充满乐趣、生物多样性和自然气息的城市自然公园。是目前建成的最新、最前沿的气候适应性公园。它的成功成为了城市发展的转型式范。

改造前与人割裂的公园 ©SLA

设计为社区及其居民增添社会、自然和文化价值。该公园根据其气候和社会功能设计了五种主要的自然类型:潮湿的生物绿洲,自然和野生动物拥有通行权;树干之间的小型干燥群落,用于亲密玩耍和放松;公共草坪用于体育、农贸市场、社区晚宴和公共活动;为居民提供非正式社交和休憩场所;碉堡山,将旧公园冷战时期的地下掩体改造成灵活的社交场所。

哥本哈根“气候适应公园” ©Kobenhavns Kommune

该公园同时得到了当地社区的广泛参与。SLA的内部社会设计团队由人类学家和社会学家组成,与艺术家一起与该地区的许多居民和利益相关者合作,以确保公园对所有人都有意义。为公园提供了一系列有趣、自然丰富、安全的社区和聚会场所。这一举措增强了居民对环境的掌控感,使人们不再是城市变化的被动接受者,而是主动参与者。

让城市成为完整自我的承载体

从新加坡的射靶场自然公园,到哥本哈根的气候适应公园。我们可以看到,基于自然的解决方案不仅仅是技术手段,而是重新定义人与世界关系的一种方式。

在这些空间中,人不再是城市割裂的产物,而是生态系统的一部分。他们能在城市环境里感受到自然的存在、主动参与公共空间塑造,并体验到自己的情绪、社交和生活方式如何与环境相互作用。

最终,真正的 Outie 不是被迫与世界分离的个体,而是一个能在世界中找到归属感的完整自我。

但问题是,在这个“工作至上”的时代,我们真的能找回Outie吗?

你呢?你有多久没有感觉自己是Outie了?或者说……你还记得Outie是什么样的吗?

发文编辑|WenJin

审核编辑|Yibo

Reference:

https://mp.weixin.qq.com/s/notc14CapX-zMIT3BvZBjA

https://www.fosterandpartners.com/projects/alibaba-shanghai-campus

https://www.archdaily.com/972149/bell-works-alexander-gorlin-architects

https://www.archdaily.com/920029/amazon-spheres-nbbj

https://www.archdaily.com/928819/second-home-hollywood-office-selgascano

https://mp.weixin.qq.com/s/ffkEzTPj9U6HOZJGdfSYFg

https://mp.weixin.qq.com/s/I0__Dut-jG-IjTre2ddOBQ

"/>

"/>

"/>

"/>